Blog di "Il Disinformatico"

Telescopio Spaziale Hubble: una finestra sull’Universo aperta da 25 anni

April 23, 2015 19:31di Paolo G. Calisse - 24 aprile 2015

|

| Fonte: Hubblesite.org. |

Figlio “non riconosciuto” - per così dire - dei satelliti spia della serie KH-11 Kennan (KH sta per Key-Hole, o "buco della serratura"), ne condivide l'assemblaggio ottico e parte della struttura. L'esistenza di questi sofisticatissimi satelliti spia, quasi ignota agli astronomi di allora, consentì alla Kodak di ridurre decisamente il costo delle ottiche.

HST si è dimostrato uno degli strumenti spaziali più versatili di sempre. È in grado di osservare una grande varietà di oggetti in cielo, con la notevole eccezione del Sole, troppo brillante, e del pianeta Mercurio, ad esso troppo vicino per essere osservato senza rischi di danneggiamento dei sensori. Tra i suoi spettacolari risultati e scoperte vi sono dischi di detriti di forme inaspettate orbitanti stelle lontane, immagini di galassie in formazione, gli effetti della materia e dell'energia oscura, zone di formazione stellare, resti di supernova, ma anche osservazioni di Saturno, la scoperta di due nuovi satelliti di Plutone e il sito di atterraggio della missione Apollo 17 sulla Luna. Senza contare la magnificenza di un catalogo di foto in grado di competere con autori come Ansel Adams e Henry Cartier-Bresson in quanto a risultati estetici. HST è arrivato ai confini estremi dell'universo, fotografando migliaia di galassie in una sola volta nelle sue immagini a più elevata risoluzione.

Favorito dall'assenza di atmosfera in orbita, HST ha aperto letteralmente una nuova finestra nello spazio, nonostante i 2,4 m di diametro del suo specchio principale siano ben poco rispetto ai più grandi telescopi a terra, come il Very Large Telescope a Paranal in Cile, che vanta una superficie complessiva circa 44 volte maggiore. Come spesso accade, quello che si prevedeva di misurare ed osservare con questo straordinario strumento è diventato nel tempo irrilevante rispetto a quanto veniva scoperto di inaspettato. L'assenza di atmosfera non solo gli ha consentito di avvicinarsi alla risoluzione teorica consentita dalle ottiche – il cosiddetto limite di diffrazione – ma anche di ridurre la luminosità di fondo e di osservare il cielo in bande come quella ultravioletta, un risultato impossibile da ottenere da terra.

Nel seguito alcune informazioni sul satellite e una cronistoria del progetto, che include alcuni dei risultati scientifici ottenuti nel corso della sua lunga vita. Questi risultati, tratti dai quasi 10 alla settimana pubblicati in media su riviste scientifiche, non sono né i più rilevanti né tanto meno gli unici. Li ho disseminati nella cronistoria che segue solo per fornire un esempio il più possibile vario di quanto questo straordinario strumento abbia consentito di avanzare le nostre conoscenze dell'Universo.

Hubble Space Telescope in breve

| Massa | 11.110 kg |

| Lunghezza | 13,2 m |

| Diametro massimo | 4,2 m |

| Quota orbitale | 552 km |

| Periodo orbitale | 97 minuti |

| Velocità orbitale | 28.000 km/h |

| Potenza elettrica | 2.8 kW |

| Configurazione dell’ottica | Cassegrain Ritchey-Chretien |

| Rapporto focale | f/24 |

| Accuratezza del puntamento | 0,007 arcsec per 24 hr, pari allo spessore di un capello visto da 1 km e mezzo di distanza |

| Risoluzione nel visibile | 0,05 arcsec. Hubble sarebbe capace di distinguere da New York due lucciole separate da 1 metro a San Francisco |

| Lunghezze d’onda osservate | dal visibile all'ultravioletto, che è inaccessibile da terra |

| Costo al lancio | 1,5 miliardi di US$ del tempo (circa 2,52 miliardi di euro di oggi) |

| Numero di articoli scientifici pubblicati basati su dati HST | 12.877 (aggiornato al 22/1/2015) |

| Numero di autori di almeno un articolo basato su dati HST | 13.841 |

| Dati trasmessi a terra dall’inizio della missione | circa 156 TB (120 GB a settimana) |

| Vita prevista inzialmente | 15 anni, con aggiornamenti ogni 3-5 anni della strumentazione al piano focale |

Cronistoria del Telescopio Spaziale Hubble

1923: in un articolo dal titolo “Il razzo nello spazio planetario”, Hermann Oberth, uno dei padri della scienza missilistica, teorizza la possibilità di mettere in orbita un telescopio astronomico.

1946: Lyman Spitzer preconizza in un articolo i vantaggi di cui beneficerebbe un telescopio spaziale a causa dell'assenza di atmosfera e ne propone la costruzione.

1952: Sei anni prima della fondazione della NASA, Wernher von Braun, il futuro artefice dei razzi Saturn impiegati nelle missioni Apollo ma ancora poco conosciuto al grande pubblico, pubblica un articolo in cui descrive la sua visione del nostro futuro nello spazio.

1952: Sei anni prima della fondazione della NASA, Wernher von Braun, il futuro artefice dei razzi Saturn impiegati nelle missioni Apollo ma ancora poco conosciuto al grande pubblico, pubblica un articolo in cui descrive la sua visione del nostro futuro nello spazio.

|

| Prima pagina di un articolo di Wernher von Braun sul numero di marzo 1952 della rivista Collier's. Accanto ad uno spazioplano che ricorda vagamente il britannico Skylon odierno si notano una piccola stazione spaziale e un telescopio orbitante, di dimensioni paragonabili a quelle del futuro HST [credit: Collier's]. |

1966: Prima riunione del comitato per il "Large Space Telescope", diretto dallo stesso Spitzer.

1969: è l'anno di Apollo 11: viene pubblicato il rapporto “Usi scientifici di un grande telescopio nello spazio”, a cura dello stesso comitato, nel quale si approfondiscono vantaggi e caratteristiche uniche di un telescopio spaziale.

Dicembre 1972: L'Amministratore della NASA, James C. Fletcher, riconosce che i fondi richiesti, 750 milioni di US$, sono troppo elevati per ottenere l'approvazione dal Congresso dopo la fine del periodo d'oro della "conquista della Luna".

Dicembre 1974: La dimensione dello specchio principale viene ridotta da 3 a 2,4 m. In questo modo, anche se ai tempi non era ancora noto, la Kodak è in grado di sfruttare le sinergie con i satelliti spia serie KH-11. La riduzione consentirà inoltre la messa in orbita con lo Space Transportation System (Space Shuttle), allora in avanzata fase di progettazione, piuttosto che con un vettore senza equipaggio, oltre a un gran numero di vantaggi ulteriori in termini di costi e peso.

1975: L'Agenzia Spaziale Europea o ESRO (European Space Research Organization, come era chiamata allora), si unisce agli sforzi della NASA per costruire l'osservatorio spaziale orbitante. Il contributo europeo principale sarà costituito dai pannelli solari e dalla Faint Object Camera (OFC, o "Camera per Sorgenti Deboli").

19 dicembre 1976: decolla da Cape Canaveral il primo satellite spia classe KH-11, dal quale HST erediterà gran parte delle caratteristiche ottiche e la struttura, al punto da poter essere trasportato negli stessi contenitori.

1977: Il congresso USA accetta di finanziare il progetto iniziale con 200 milioni di US$ iniziali.

1978: La Perkin-Elmer vince la commessa per la costruzione delle ottiche, mentre la Lockheed Missile and Space Co. quella per la costruzione del satellite e dei sistemi di supporto.

Dicembre 1974: La dimensione dello specchio principale viene ridotta da 3 a 2,4 m. In questo modo, anche se ai tempi non era ancora noto, la Kodak è in grado di sfruttare le sinergie con i satelliti spia serie KH-11. La riduzione consentirà inoltre la messa in orbita con lo Space Transportation System (Space Shuttle), allora in avanzata fase di progettazione, piuttosto che con un vettore senza equipaggio, oltre a un gran numero di vantaggi ulteriori in termini di costi e peso.

1975: L'Agenzia Spaziale Europea o ESRO (European Space Research Organization, come era chiamata allora), si unisce agli sforzi della NASA per costruire l'osservatorio spaziale orbitante. Il contributo europeo principale sarà costituito dai pannelli solari e dalla Faint Object Camera (OFC, o "Camera per Sorgenti Deboli").

19 dicembre 1976: decolla da Cape Canaveral il primo satellite spia classe KH-11, dal quale HST erediterà gran parte delle caratteristiche ottiche e la struttura, al punto da poter essere trasportato negli stessi contenitori.

1977: Il congresso USA accetta di finanziare il progetto iniziale con 200 milioni di US$ iniziali.

1978: La Perkin-Elmer vince la commessa per la costruzione delle ottiche, mentre la Lockheed Missile and Space Co. quella per la costruzione del satellite e dei sistemi di supporto.

Maggio 1979: Negli stabilimenti Perkin-Elmer di Dalbury inizia il polishing (la pulitura finale) dello specchio principale.

1979: Alcuni astronauti NASA iniziano l'addestramento per la messa in orbita di HST.

12 aprile 1981: La prima missione Space Shuttle, STS-1, riporta due astronauti USA in orbita per la prima volta dal 1975, anno dell'ultima missione Apollo. La nuova possibilità di avere a bordo equipaggio e cargo in orbita allo stesso tempo è vitale per il progetto HST e viceversa: senza un'adeguata giustificazione scientifica, il progetto Space Shuttle avrebbe rischiato di essere cancellato.

22 giugno 1982: durante uno dei test eseguito sulle ottiche, un tecnico della Perkin-Elmer incolla al proprio quaderno di laboratorio i risultati di un interferogramma (un grafico che fornisce informazioni molto accurate sul posizione delle ottiche) che suggerisce l'esistenza di un problema che passa inosservato ma avrà conseguenze fondamentali in futuro.

1983: Anno previsto per il lancio di HST. Viene anche fondato lo Space Telescope Science Institute (STScI) a Baltimore, nel Maryland, che avrà il compito di coordinare e sovrintendere tutta l'attività e la ricerca di HST. Primo direttore sarà il futuro Premio Nobel italoamericano Riccardo Giacconi, nato a Genova nel 1931 e trasferitosi negli USA dopo la laurea a Milano.

Ottobre 1983: Il Grande Telescopio Spaziale viene rinominato in onore del grande astronomo inglese Edwin Hubble, scopritore dell'espansione dell'universo.

1985: HST è finalmente pronto per il lancio.

12 aprile 1981: La prima missione Space Shuttle, STS-1, riporta due astronauti USA in orbita per la prima volta dal 1975, anno dell'ultima missione Apollo. La nuova possibilità di avere a bordo equipaggio e cargo in orbita allo stesso tempo è vitale per il progetto HST e viceversa: senza un'adeguata giustificazione scientifica, il progetto Space Shuttle avrebbe rischiato di essere cancellato.

22 giugno 1982: durante uno dei test eseguito sulle ottiche, un tecnico della Perkin-Elmer incolla al proprio quaderno di laboratorio i risultati di un interferogramma (un grafico che fornisce informazioni molto accurate sul posizione delle ottiche) che suggerisce l'esistenza di un problema che passa inosservato ma avrà conseguenze fondamentali in futuro.

1983: Anno previsto per il lancio di HST. Viene anche fondato lo Space Telescope Science Institute (STScI) a Baltimore, nel Maryland, che avrà il compito di coordinare e sovrintendere tutta l'attività e la ricerca di HST. Primo direttore sarà il futuro Premio Nobel italoamericano Riccardo Giacconi, nato a Genova nel 1931 e trasferitosi negli USA dopo la laurea a Milano.

Ottobre 1983: Il Grande Telescopio Spaziale viene rinominato in onore del grande astronomo inglese Edwin Hubble, scopritore dell'espansione dell'universo.

1985: HST è finalmente pronto per il lancio.

28 gennaio 1986: 73 secondi dopo il lancio lo Space Shuttle Challenger si disintegra, portando alla tragica morte dei sette astronauti a bordo. Tra le consequenze del tragico incidente, il ritardo della missione per la messa in orbita dell'HST. Prevista per ottobre dello stesso anno, viene rinviata a data da destinarsi.

29 settembre 1988: i voli dello Space Shuttle riprendono con la missione Discovery STS-26.

29 settembre 1988: i voli dello Space Shuttle riprendono con la missione Discovery STS-26.

24 aprile 1990. Dopo un rinvio di quasi 5 anni, Hubble Space Telescope viene lanciato nello spazio a bordo dello Space Shuttle Discovery con 5 strumenti al piano focale. A bordo anche il Pilota Charles Bolden, attuale Amministratore della NASA, e l'astronomo-astronauta Steven Hawley, specialista di missione. Nel corso della missione STS-31 tutto procede perfettamente fino all'estensione del secondo pannello fotovoltaico, che si blocca esteso a metà. Dopo qualche "ritocco" al software il problema viene risolto e Hubble viene rilasciato in orbita. I primi test ingegneristici superano qualche difficoltà iniziale al puntamento, ai pannelli solari e col sistema di messa a fuoco.

5 ottobre 1993: Perkin Elmer accetta di pagare 25 milioni di US$ per evitare una denuncia penale per avere falsificato alcuni documenti relativi alla qualità dello specchio di HST. La riparazione in orbita del telescopio (vedi nel seguito) costa più di 3 volte tanto: 86 milioni di US$ necessari per una nuova missione Space Shuttle.

2 dicembre 1993: la Service Mission 1 (Prima Missione di Servizio) decolla da Cape Canaveral con la sigla STS-61. Si tratta di una delle più complesse e articolate missioni Space Shuttle mai avvenute fino ad allora. Lo Space Shuttle deve avvicinare HST e catturarlo con il braccio robotizzato CanadArm. Due astronauti per volta spendono quindi diverse ore di lavoro durissimo per eseguire tutte le varie operazioni, facendo uso di oltre 150 attrezzi diversi. Il Fotometro ad Alta Velocità (HSP, High Speed Photometer), uno degli strumenti iniziali al piano focale dell'HST, viene rimosso e sostituito dal COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement, letteralmente "Sostituzione in Asse per la Correzione Ottica del Telescopio Spaziale"). Anche la Wide Field and Planetary Camera (Camera Planetaria a largo campo) viene sostituita con un nuovo strumento aggiornato contenente ottiche correttive, la WFPC2.

2 dicembre 1993: la Service Mission 1 (Prima Missione di Servizio) decolla da Cape Canaveral con la sigla STS-61. Si tratta di una delle più complesse e articolate missioni Space Shuttle mai avvenute fino ad allora. Lo Space Shuttle deve avvicinare HST e catturarlo con il braccio robotizzato CanadArm. Due astronauti per volta spendono quindi diverse ore di lavoro durissimo per eseguire tutte le varie operazioni, facendo uso di oltre 150 attrezzi diversi. Il Fotometro ad Alta Velocità (HSP, High Speed Photometer), uno degli strumenti iniziali al piano focale dell'HST, viene rimosso e sostituito dal COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement, letteralmente "Sostituzione in Asse per la Correzione Ottica del Telescopio Spaziale"). Anche la Wide Field and Planetary Camera (Camera Planetaria a largo campo) viene sostituita con un nuovo strumento aggiornato contenente ottiche correttive, la WFPC2.

13 gennaio 1994: viene rilasciata la prima immagine del telescopio con il COSTAR installato. La risoluzione delle immagini è fantastica e apre nuovi orizzonti alla ricerca astronomica. La porzione di universo accessibile all'astronomia ottica è improvvisamente migliaia di volte più grande di prima.

1 aprile 1995: HST riprende quella che diverrà la sua immagine più iconica: quella dei cosiddetti Pilastri della Creazione, una regione di gas e polvere nella nebulosa dell'Aquila dove hanno origine nuove stelle. La regione si trova a circa 7.000 anni luce di distanza dal Sole. Per farsi un'idea delle sue dimensioni basti pensare che la lunghezza della colonna di sinistra è quasi pari a quella che separa il Sole dalla stella più vicina, Alpha Centauri. L'immagine è una sovrapposizione di immagini prese nel visibile e nell'ultravioletto.

|

| I "Pilastri della Creazione", forse l'immagine più popolare acquisita da HST. A sinistra nell'edizione originale del 1995, a destra in quella aggiornata del 2014. |

18-28 dicembre 1995: per 150 orbite di HST la camera WFPC2 viene puntata verso una minuscola porzione dello spazio profondo, rivelando un numero enorme di galassie di tutte le forme e dimensioni. Queste osservazioni passeranno alla storia come Hubble Deep Field (HDF, "Campo Profondo Hubble") e saranno seguite negli anni successivi da ulteriori approfondimenti: l'Hubble Ultra-Deep Field (UDF), e l'Hubble eXtreme Deep Field (XDF), che si spingono a risoluzioni, e quindi a distanze, ancora più estreme. Quest'ultima ha richiesto circa 12 giorni (170 orbite) di osservazioni della stessa area di cielo, senza contare il tempo speso per la pianificazione delle osservazioni, la selezione dei filtri giusti tra i 48 disponibili, e la riduzione dei dati.

|

| Betelgeuse vista da HST: a sinistra le dimensioni relative rispetto all'orbita terrestre e di Giove; a destra la sua posizione in cielo [credit: NASA/ESA] |

19-27 dicembre 1999: Servicing Mission 3A. Nel corso delle 5 EVA vengono sostituiti tutti i giroscopi di bordo, risultati meno affidabili del previsto a causa di un problema inatteso, più varie componenti elettroniche e il computer di bordo, sostituendolo con una versione aggiornata e molto più potente. Ora tutti i dati vengono registrati su memorie a stato solido invece che sugli originali sistemi a nastro magnetico.

27 novembre 2001: esaminando una riga di emissione del sodio, la prima atmosfera di un pianeta extrasolare viene rivelata dopo osservazioni condotte per 4 orbite consecutive. Si tratta del pianeta exrasolare HD 209458 b.

27 novembre 2001: esaminando una riga di emissione del sodio, la prima atmosfera di un pianeta extrasolare viene rivelata dopo osservazioni condotte per 4 orbite consecutive. Si tratta del pianeta exrasolare HD 209458 b.

1-12 marzo 2002: Servicing Mission 3B. Gli astronauti della missione Space Shuttle STS-109 installano la nuova Advanced Camera for Surveys (ACS, Camera Avanzata per le panoramiche) che permette al telescopio di riprendere porzioni di cielo più ampie. Inoltre, nel corso delle ormai consuete cinque EVA vengono sostituiti anche i pannelli solari e altri componenti degradati. HST viene infine "trainato" alla quota iniziale da cui era decaduto a causa dell'attrito della residua atmosfera presente.

1 febbraio 2003: lo Space Shuttle Columbia si disintegra durante il rientro nell'atmosfera, portando alla morte dei 7 astronauti a bordo. Ancora una volta tutti i voli in programma vengono rinviati in attesa di capire cosa non ha funzionato. Con essi una già programmata quinta e ultima missione di servizio per l'HST, la Service Mission 4.

|

| La materia oscura è l'anello visibile in questa mappa della distribuzione di massa dell'ammasso di Galassie CI 0024+17 [credit: NASA/ESA e Jee] |

Agosto 2004: l'alimentazione di backup dello Spettrografo STIS smette di funzionare, rendendo lo strumento inutilizzabile. Il sistema principale si era già guastato nel maggio 2009.

1 dicembre 2005: attraverso alcune osservazioni di distorsioni gravitazionali eseguite con lo strumento ACS a bordo di HST, l'astronomo M. James Jee e i suoi collaboratori ipotizzano la presenza di un anello composto della misteriosa materia oscura intorno all'ammasso di galassie Cl 0024+17. L'anello ha un diametro di 2,6 milioni di anni luce.

11-24 maggio 2009: Service Mission 4, la quinta e ultima. Dopo il disastro del Columbia del 2003, le missioni Space Shuttle devono usare la ISS come eventuale scialuppa di salvataggio in caso di guasti gravi. Ma l'orbita di HST ha una inclinazione diversa da quella della ISS, quindi l'accesso all'ISS è precluso. Per ovviare a questa difficoltà, un altro Space Shuttle viene tenuto pronto al decollo per una eventuale missione di salvataggio. Durante questa missione comunque tutto va bene: cinque EVA consentono agli astronauti di sostituire la Wide Field Planetary Camera 2 WFC2 con una versione aggiornata, WFC3, i 6 giroscopi, le batterie, oltre a varie componenti elettronici e meccanici guasti o usurati. Il COSTAR installato 16 anni prima per correggere l'aberrazione sferica viene sostituito con il Cosmic Origins Spectrograph (COS), in grado di eseguire spettri su sorgenti lontanissime, sia nel visibile che nell'ultravioletto.

6 dicembre 2011: pubblicato il decimillesimo articolo scientifico basato direttamente sull'analisi di dati raccolti da HST. Si tratta dell'osservazione di una supernova che dimostra la relazione di queste gigantesche esplosioni con il fenomeno dei gamma ray burst.

19 agosto 2015: scadenza della prossima call for proposal, il "concorso" pubblico annuale attraverso il quale viene deciso quali astronomi avranno il diritto di sfruttare il tempo di osservazione ai vari strumenti di HST. Attraverso questi cicli di osservazione – in questo caso il ciclo 23 – chiunque può ottenere del tempo di osservazione su HST per una o più orbite. Tutte le domande ricevute verranno esaminate da un TAC (Time Allocation Committee) formato da una squadra internazionale di astronomi che deciderà, secondo criteri rigorosi, quali siano le più meritevoli e assegnerà di conseguenza il tempo di osservazione. In genere viene accettato un quinto delle proposte ricevute. Contrariamente a certe semplificazioni cinematografiche, questo è il modo in cui oggi si opera quasi ognuno dei grandi osservatori esistenti. Altro punto da ricordare: i dati acquisiti da HST rimangono a disposizione del proponente solo per un anno. Dopo questo periodo, sono a disposizione di tutti attraverso l'archivio online MAST.

2030-2040: prima o poi, a causa dell'attrito aerodinamico residuo, HST rientrerà nell'atmosfera terrestre disintegrandosi. Con una missione dedicata si potrebbe riportarlo alla quota orbitale iniziale, ma è difficile che ciò accada, in quanto tutte le risorse disponibili sono destinate ormai al James Webb Space Telescope. Questo enorme telescopio, in grave ritardo e assai più costoso del previsto, orbiterà a grande distanza dalla Terra (circa 1,5 milioni di km, nel punto di Lagrange L2), rendendo un'eventuale manutenzione, per il quale non è stato progettato, assai più complicata e rischiosa. La sua vita sarà comunque limitata da alcuni componenti a 10-15 anni. Va inoltre considerato che anche se molto più potente di HST, JWST non sarà un suo vero successore, in quanto lavora a lunghezze d'onda diverse: visibile e vicino infrarosso.

HST rimarrà per questo, in un certo ambito, ineguagliato. Almeno per i prossimi decenni.

1 dicembre 2005: attraverso alcune osservazioni di distorsioni gravitazionali eseguite con lo strumento ACS a bordo di HST, l'astronomo M. James Jee e i suoi collaboratori ipotizzano la presenza di un anello composto della misteriosa materia oscura intorno all'ammasso di galassie Cl 0024+17. L'anello ha un diametro di 2,6 milioni di anni luce.

11-24 maggio 2009: Service Mission 4, la quinta e ultima. Dopo il disastro del Columbia del 2003, le missioni Space Shuttle devono usare la ISS come eventuale scialuppa di salvataggio in caso di guasti gravi. Ma l'orbita di HST ha una inclinazione diversa da quella della ISS, quindi l'accesso all'ISS è precluso. Per ovviare a questa difficoltà, un altro Space Shuttle viene tenuto pronto al decollo per una eventuale missione di salvataggio. Durante questa missione comunque tutto va bene: cinque EVA consentono agli astronauti di sostituire la Wide Field Planetary Camera 2 WFC2 con una versione aggiornata, WFC3, i 6 giroscopi, le batterie, oltre a varie componenti elettronici e meccanici guasti o usurati. Il COSTAR installato 16 anni prima per correggere l'aberrazione sferica viene sostituito con il Cosmic Origins Spectrograph (COS), in grado di eseguire spettri su sorgenti lontanissime, sia nel visibile che nell'ultravioletto.

6 dicembre 2011: pubblicato il decimillesimo articolo scientifico basato direttamente sull'analisi di dati raccolti da HST. Si tratta dell'osservazione di una supernova che dimostra la relazione di queste gigantesche esplosioni con il fenomeno dei gamma ray burst.

19 agosto 2015: scadenza della prossima call for proposal, il "concorso" pubblico annuale attraverso il quale viene deciso quali astronomi avranno il diritto di sfruttare il tempo di osservazione ai vari strumenti di HST. Attraverso questi cicli di osservazione – in questo caso il ciclo 23 – chiunque può ottenere del tempo di osservazione su HST per una o più orbite. Tutte le domande ricevute verranno esaminate da un TAC (Time Allocation Committee) formato da una squadra internazionale di astronomi che deciderà, secondo criteri rigorosi, quali siano le più meritevoli e assegnerà di conseguenza il tempo di osservazione. In genere viene accettato un quinto delle proposte ricevute. Contrariamente a certe semplificazioni cinematografiche, questo è il modo in cui oggi si opera quasi ognuno dei grandi osservatori esistenti. Altro punto da ricordare: i dati acquisiti da HST rimangono a disposizione del proponente solo per un anno. Dopo questo periodo, sono a disposizione di tutti attraverso l'archivio online MAST.

|

| Tutte le osservazioni eseguite da HST in 25 anni [credit: NASA/MAST] |

Il futuro di HST

2030-2040: prima o poi, a causa dell'attrito aerodinamico residuo, HST rientrerà nell'atmosfera terrestre disintegrandosi. Con una missione dedicata si potrebbe riportarlo alla quota orbitale iniziale, ma è difficile che ciò accada, in quanto tutte le risorse disponibili sono destinate ormai al James Webb Space Telescope. Questo enorme telescopio, in grave ritardo e assai più costoso del previsto, orbiterà a grande distanza dalla Terra (circa 1,5 milioni di km, nel punto di Lagrange L2), rendendo un'eventuale manutenzione, per il quale non è stato progettato, assai più complicata e rischiosa. La sua vita sarà comunque limitata da alcuni componenti a 10-15 anni. Va inoltre considerato che anche se molto più potente di HST, JWST non sarà un suo vero successore, in quanto lavora a lunghezze d'onda diverse: visibile e vicino infrarosso.

HST rimarrà per questo, in un certo ambito, ineguagliato. Almeno per i prossimi decenni.

Fonti

Lagerstom, J., 2010, IFLA Conf. Proceedings Series

Calcolatore di inflazione: http://www.calculator.net/inflation-calculator.html

NASA: http://history.nasa.gov/hubble/, http://history.msfc.nasa.gov, http://www.nasa.gov, http://hubblesite.org

National Academies Press: http://www.nap.edu

STScI: http://archive.stsci.edu, http://www.spacetelescope.org, http://hubblesite.org

Allen Report: 1990, http://www.ssl.berkeley.edu/~mlampton/AllenReportHST.pdf

Los Angeles Time: http://articles.latimes.com

www.space.com

www.swapsale.com

Los Angeles Time: http://articles.latimes.com

www.space.com

www.swapsale.com

Scritto da Paolo Attivissimo per il blog Il Disinformatico. Ripubblicabile liberamente se viene inclusa questa dicitura (dettagli). Sono ben accette le donazioni Paypal.

Chi ha pagato il caffè di Sam?

April 20, 2015 4:23 |

| Una profetica immagine di Thierry Le Gouè per il Calendario Lavazza 2004 [Credit: Lavazza] |

La missione di Samantha sulla International Space Station ha inaugurato la stagione gourmet delle missioni spaziali, ma le spese per queste attività suscitano spesso perplessità che evolvono a volte in una feroce opposizione.

Quando si seppe, per esempio, che una sofisticatissima macchina del caffè sarebbe stata inviata a bordo della International Space Station (ISS) alcuni lettori di questo blog espressero la propria contrarietà all'opportunità di finanziare iniziative del genere, soprattutto in un periodo di crisi economica come questo.

Con questo articolo proveremo a studiare quanto costa e chi paga il caffè a Samantha Cristoforetti e agli altri astronauti della ISS, oltre a tentare di fare due conti sull'entità finanziaria dell'impegno italiano nello spazio.

Negli ultimi anni gli USA hanno cominciato a riprendersi la leadership nel settore spaziale anche attraverso il riutilizzo di interi vettori (ma, paradossalmente, continuando a usare contenitori usa e getta in catene come Starbucks). Il ruolo della tecnologia italiana nello spazio è meno visibile, ma resta decisivo con lo sviluppo del nuovo Vettore Europeo di Generazione Avanzata (VEGA), realizzato dalla AVIO di Rivalta di Torino, con la partecipazione ad un gran numero di sonde e missioni, e con la collaborazione alle spedizioni ISS. Rientra in questo contributo l'arrivo a bordo dell'ultima capsula Dragon, sulla Stazione Spaziale, di una italianissima macchina del caffè, in grado di sostituire quello solubile impiegato fino ad oggi. La macchina è stata realizzata dalla Argotec di Torino su indicazioni di Lavazza, insieme ad ASI (l'Agenzia Spaziale Italiana) e Finmeccanica-Selex ES, che ne ha curato la rispondenza ai rigorosissimi requisiti spaziali.

Va precisato anzitutto che Argotec cura non solo la fornitura del caffè di bordo ma, dal 2012, quella di tutto il catering degli astronauti europei sulla ISS. Un cuoco della Argotec, Stefano Polato, ha preparato i menù di bordo prima per Luca Parmitano ed Alexander Gerst e adesso per Samantha Cristoforetti. Gli esperti della stessa azienda curano, in un modo innovativo e salutista consono alla grande tradizione gastronomica italiana, tutta la filiera che va dall'acquisizione degli ingredienti alla preparazione delle buste di cibo da reidratare inviate periodicamente sulla ISS.

Non è solo questione di menù: i cibi forniti oggi agli astronauti sono più che mai simili ai migliori prodotti cui siamo abituati noi terrestri. I vecchi metodi di sterilizzazione e conservazione, necessari per ovvi motivi, sono stati sostituiti da procedure molto più complesse in grado di conservare il gusto.

Ma come funziona la ISSpresso?

|

| Tutti (o quasi) i segreti della ISSPresso [credit: Lavazza/Argotec] |

Altro aspetto fondamentale è che la ISSpresso può essere usata non solo per preparare il caffè, ma anche per tè, brodo e altre bevande calde, per reidratare cibo congelato, e per dare un assaggio di casa agli astronauti, “a taste of home” nella descrizione dell'esperimento sul sito NASA, dove si ipotizzano anche potenziali ricadute tecnologiche nella preparazione di bevande calde a terra. La stessa pagina mostra che il progetto per la ISSpresso è inserito nella lista ufficiale degli esperimenti per lo sviluppo tecnologico, con risultati applicabili al comportamento di fluidi in condizioni di microgravità.

Come utilizzarla? Basta inserire la spina di alimentazione nell'apposito UOP ("Utility Output Panel"), accenderla, inserire nella bocchetta d'ingresso (blu, nella foto) una bustina piena d'acqua del genere usato per reidratare il cibo sulla ISS e una vuota in quella di uscita (beige). Non resta che inserire una cartuccia di caffè nell'apposita fessura e avviare il processo. Il tutto dura qualche minuto e permette di ottenere un prodotto in tutto simile a un espresso da bar, crema inclusa, da sorbire da particolari tazzine studiate per il funzionamento in microgravità. Alla fine, grazie a un sistema sviluppato ad hoc, tutte le tubazioni interne vengono ripulite automaticamente, permettendone l'uso per bevande diverse senza fastidiose contaminazioni.

OK, ma quanto costa un caffè all'ISS bar?

Soprattutto, c'era bisogno di spendere tutti quei soldi per garantire un buon caffè agli astronauti a bordo?

|

| Tazzine spaziali |

Agli aspetti generali come l'assenza di peso, la permanenza continua in locali sigillati, la lontananza da casa, i ritmi di lavoro intensi, la grandissima responsabilità e i rischi associati, si uniscono tante piccole noie, come l'assenza di un bagno propriamente detto, di luce solare, di cibi cucinati freschi o magari del conforto di una serata a cena con gli amici. Senza contare gli effetti diretti sulla fisiologia cellulare: al di là di quelli diretti su ossa e altri organi, in parte controllabili oggi con un'intensa e quotidiana attività fisica, l'invecchiamento cellulare in microgravità, per esempio, è di oltre un ordine di grandezza più rapido di quello a terra.

In questo contesto anche un “piacere” come il caffè, come recitava proprio la ben nota pubblicità Lavazza anni '90, può assumere un ruolo importante per garantire un po' di benessere e qualità della vita in più, soprattutto agli astronauti italiani.

Resta da vedere a che prezzo. Per valutarlo, va considerato innanzitutto che l'hotel load, tradotto letteralmente il “carico dell'hotel”, ovvero la quantità di materiale che la NASA reputa necessario quotidianamente per garantire la permanenza in orbita di un astronauta, è di 5 kg a persona. Fanno 5,4 tonnellate per sei persone per sei mesi. Quindi una macchina di 20 kg, anche includendo gli imballi, corrisponde a meno dell'hotel load quotidiano di tutto il personale di bordo.

Ma quanto costa e chi paga il caffè di Sam e degli altri astronauti? Secondo Antonio Pilello, Communications Officer della Argotec, interpellato direttamente, "si tratta di un investimento privato". Gli uffici stampa di Lavazza e ASI non hanno invece risposto alle richieste di informazioni. Comunque sia, la policy ISS per i programmi commerciali prevede che i costi di sviluppo possano restare nascosti se richiesto dal committente e finanziatore.

Ai prezzi di sviluppo e fabbricazione di questo esemplare unico vanno poi aggiunti quelli di verifica del prodotto e di trasporto in orbita. Un progetto come questo può generare facilmente decine e decine di interminabili meeting di alto livello, telefonate, documenti e test di verifica. Solitamente i costi di questo tipo vengono inclusi nel cosiddetto overhead che lo sponsor deve garantire in aggiunta ai costi vivi di progetto, ma considerata l'utilità della ISSpresso potrebbe esserci un contributo da parte del Consorzio ISS stesso.

Tentiamo ora una stima dei costi di trasporto da terra all'ISS. Bisogna innanzitutto distinguere costi vivi e prezzi pagati da un qualsiasi partner privato che, una volta approvato un suo progetto, desiderasse trasportare un oggetto a bordo della Stazione Spaziale. Per farlo, può per esempio contattare Nanoracks, una compagnia che si autodefinisce "The Concierge to the Stars" (letteralmente "il portiere per le stelle"). Nanoracks infatti ha un po' il ruolo del portiere dei vecchi stabili: prende in carico il "pacco" dal postino e lo consegna al condomino dei piani superiori - in questo caso molto superiori, a circa 450 km di quota.

Jeffrey Manber, uno dei fondatori di Nanoracks, sostiene che il costo per volume di una consegna da parte di una compagnia straniera si aggira intorno ai $60.000 (circa € 48.000) per litro di volume, ma ci sono sconti per volumi superiori. Per il volume della ISSpresso la spesa di spedizione complessiva potrebbe superare quindi $3.000.000 (€2.400.000 circa): non proprio bazzecole, ma non è detto che la ISSpresso sia stata spedita a bordo così.

Se invece consideriamo il costo del trasporto di ogni kg di carico utile in orbita con la navicella Soyuz, si dovrebbe aggirare tra i 10 e i 30 mila dollari. Moltiplicando per i 20 kg della ISSpresso raggiungiamo una cifra tra i 200.000 e i 600.000 US$. Queste spese sono state coperte probabilmente dai partner commerciali, ma anche questo non è dato sapere.

In definitiva, considerata la complessità del progetto, possiamo ipotizzare che tra tutto Lavazza e gli altri eventuali sponsor abbiano investito da uno a due milioni di euro, distribuiti su due o tre anni.

Può apparire una cifra elevata, ma se la si paragona ad una tipica sponsorizzazione sportiva, come il costo di una scritta in bella vista su un'auto di Formula 1, non è poi così tanto. Red Bull, per fare un confronto, ha investito oltre un miliardo e mezzo di dollari in dieci anni solo nella Formula 1, senza includere tutte le numerosissime altre sponsorizzazioni in sport estremi. Una cifra da capogiro, che tuttavia le ha permesso profitti e bilanci in crescita costante. Naturalmente i dettagli sono diversi – il logo Red Bull è ormai visible ovunque vi sia un'impresa un po' folle – ma anche il prezzo necessario a mantenere competitivo un team di F1, o a permettere il lancio col paracadute di Felix Baumgartner dalla stratosfera, sembrerebbe più elevato di quello di una ISSpresso di diversi ordini di grandezza, e Lavazza non è certo da meno: il fatturato della compagnia nel 2013 ammontava ad oltre 1.300 milioni di euro di cui il 4%, pari a 52 milioni, per la pubblicità. Una spesa di qualche milione di euro, ripartita su più anni, è senz'altro compatibile con un'azienda di queste proporzioni, così aggressiva sui mercati stranieri.

|

| La nostra Astrosamantha con un prototipo della ISSpresso [credit: Argotec] |

Si tratta quindi di valori elevati, ma ogni attività nello spazio ha un costo nettamente superiore all'equivalente a terra. In questo caso tale valore è coperto completamente o quasi, da sponsor privati.

Tutto sommato, se alcune compagnie italiane riescono ad occupare una posizione preminente in un settore così sofisticato non dovremmo che gioire, anche se qualche euro l'avesse tirato fuori anche qualche istituzione come ASI. Non ci resta che raccomandare a Samantha quindi, che vede un'"alba" ogni ora e mezza circa - il periodo orbitale della ISS - di non esagerare con la caffeina.

Insomma Samantha, ma quanto ci costi?

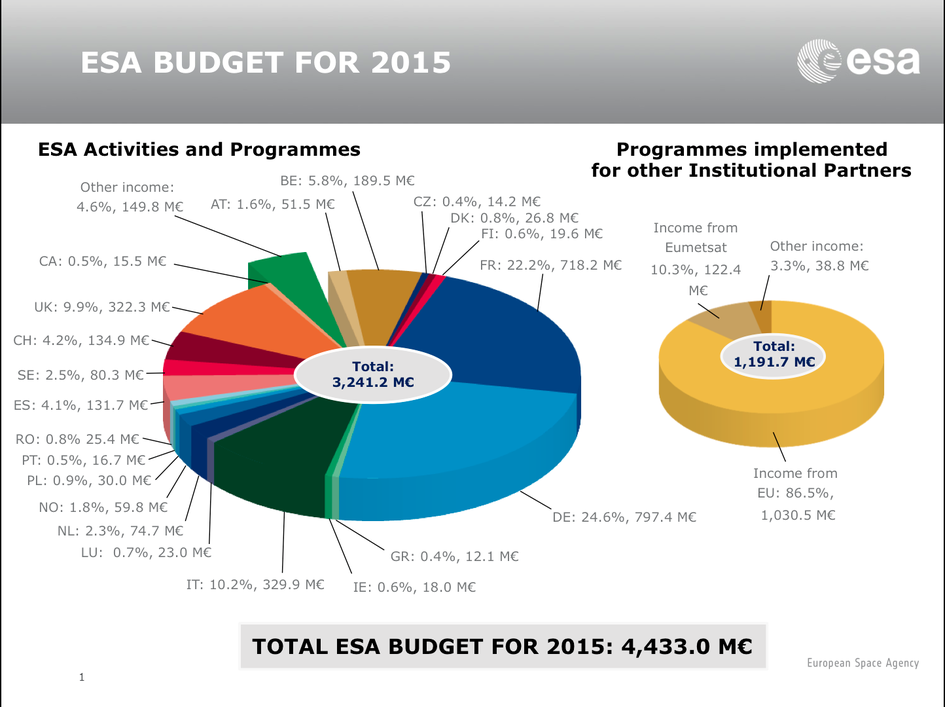

Bisogna inoltre considerare l'entità dell'impegno italiano nello spazio. La quota italiana ESA di circa 1300 milioni è seconda solo a quella di Germania e Francia (vedi immagine). Ma facciamo un confronto con altre spese tipiche di uno stato moderno. Questo importo è pari a solo 3 volte quanto speso, per esempio, per il recupero del complesso de La Maddalena in Sardegna, realizzato per il G8 e mai usato. Bruscolini, in fin dei conti, rispetto all'entità di certi a volte bizzarri progetti pubblici di utilità nulla.

|

| Il bilancio ESA 2015. La quota italiana è del 10,2%, seconda sola a quella di Germania (24,6%) e Francia (22,2%) (credit: ESA) |

Sono stati anche prodotti in Italia la Cupola, famosa per le straordinarie vedute della Terra, e gran parte dei moduli abitati ATV, senza considerare partecipazioni enormi in un gran numero di missioni e strumenti a bordo di altre sonde. Escludendo la missione Futura di Samantha Cristoforetti, infine, l'Italia ha portato sulla ISS circa 150 esperimenti.

Un bilancio, possiamo quindi concludere, nettamente in attivo per il Paese e l'industria nazionale, a dispetto delle inchieste giudiziarie che coinvolgono, purtroppo, l'Agenzia Spaziale Italiana.

Le stime che ho effettuato sono di mio pugno e migliorabili. Ben vengano quindi commenti e maggiori informazioni che non mancherò di inserire nel testo se circostanziate e dopo opportuna verifica.

Scritto da Paolo Attivissimo per il blog Il Disinformatico. Ripubblicabile liberamente se viene inclusa questa dicitura (dettagli). Sono ben accette le donazioni Paypal.

Voto elettronico: ecco perché serve la verificabilità dei sistemi

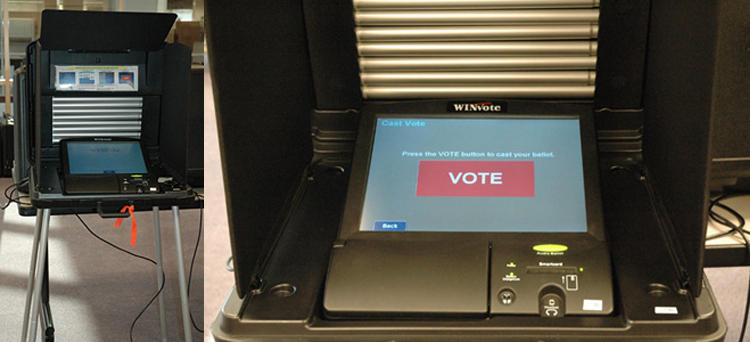

April 19, 2015 4:39Il voto elettronico è oggetto di grande interesse in molti paesi, ma è anche irto di sfide tecniche e di sicurezza non banali. Imparare dagli sbagli altrui, in questo campo, è molto salutare. E lo stato statunitense della Virginia ha commesso uno sbaglio epico con il proprio sistema di voto informatizzato.Il sistema, denominato WINVote, era un vero colabrodo, come spiega il rapporto delle autorità locali. Le password di amministrazione erano ridicolmente facili, come per esempio abcde; la password predefinita era admin. Le macchine avevano una connessione Wi-Fi permanentemente accesa e usavano una cifratura debolissima, il WEP, consentendo facilmente a chiunque di intercettare e manipolare i dati trasmessi. Ciliegina sulla torta, il sistema operativo era Windows XP Embedded 2002, mai aggiornato, privo di qualunque patch di sicurezza e vulnerabile ad attacchi noti sin dal 2004.

Anche dal punto di vista fisico il sistema WINVote era un capolavoro d'inettitudine. I suoi dispositivi di voto avevano porte USB accessibili e la stampante e il pulsante d'accensione erano protetti da una serratura che poteva essere aggirata facilmente. I database contenenti i risultati di voto erano in chiaro e modificabili con qualunque software comune di editing.

Potreste pensare che questo tipo di vulnerabilità, completamente inaccettabile in un apparato dal quale dipende un evento delicato ed essenziale come una votazione, sia stato scoperto durante la valutazione preliminare del sistema di voto. Assolutamente no: WINVote è stato usato in Virginia per oltre un decennio ed è stato ritirato soltanto dopo anni di proteste degli esperti di sicurezza della Electronic Frontier Foundation.

Scritto da Paolo Attivissimo per il blog Il Disinformatico. Ripubblicabile liberamente se viene inclusa questa dicitura (dettagli). Sono ben accette le donazioni Paypal.

Prossima Cena dei Disinformatici: 16 maggio. Iscrivetevi o pentitevi

April 18, 2015 6:00Sabato 16 maggio alle 20 ci sarà a Milano l'ormai piacevolmente consueta Cena dei Disinformatici: il raduno mangereccio di chi frequenta questo blog e/o gli altri miei deliri digitali. È una bella occasione per incontrarsi di persona e associare un volto e una voce a un nick.Come altrettanto consueto, è indispensabile iscriversi, scrivendo entro il 10 maggio al Maestro di Cerimonie, martinobri, all'indirizzo martibell (chiocciola) tin.it. Il Maestro di Cerimonie vi risponderà fornendo tutti i dettagli, compreso il luogo segretissimo dove si terrà la Cena.

Verrà replicato il format che si è rivelato molto gradito l'anno scorso, ovvero l'esposizione da parte di uno dei Disinformatici di qualcosa di interessante. Dopo la vita segreta degli astronomi, a cura di pgc, anche quest'anno ci occuperemo di un tema a tutti sicuramente gradito: la fantascienza nei fumetti, a opera di Loris Cantarelli (nick Illustrautori; blog http://illustrautori.blogspot.it/). Il titolo della prolusione è I fumetti di fantascienza 1907-2015 - una guida semiseria a cura di Loris Cantarelli, direttore editoriale del mensile "Fumo di China".

Grazie, come sempre, a martino per la cura di tutta l'organizzazione: ci vediamo!

Scritto da Paolo Attivissimo per il blog Il Disinformatico. Ripubblicabile liberamente se viene inclusa questa dicitura (dettagli). Sono ben accette le donazioni Paypal.

Podcast del Disinformatico del 2015/04/17

April 18, 2015 4:09È disponibile per lo scaricamento il podcast della puntata di ieri del Disinformatico della Radiotelevisione Svizzera. Buon ascolto!

Scritto da Paolo Attivissimo per il blog Il Disinformatico. Ripubblicabile liberamente se viene inclusa questa dicitura (dettagli). Sono ben accette le donazioni Paypal.