Ponte Morandi crollato, cautela nel far circolare foto: sciacalli già all’opera

August 15, 2018 7:01Ultimo aggiornamento: 2018/08/15 12:00.

Ieri a Genova è crollato il ponte Morandi. Ci sono decine di vittime. Questo non ha impedito agli sciacalli e agli inetti di far circolare foto che non c’entrano nulla, come segnalato dal collega David Puente:

Questa foto viene attribuita al #PonteMorandi a #Genova e ritenuta scattata qualche settimana fa. Le settimane diventano anni (la troviamo in articoli del 2011) e associata al ponte di Ripafratta.— David Puente (@DavidPuente) August 14, 2018

Link 1: https://t.co/5XNFS6KTnk

Link 2: https://t.co/X5veJpFxaq pic.twitter.com/B4hv0Cds2N

Un altro esempio, trovato da @Al3xI98O:

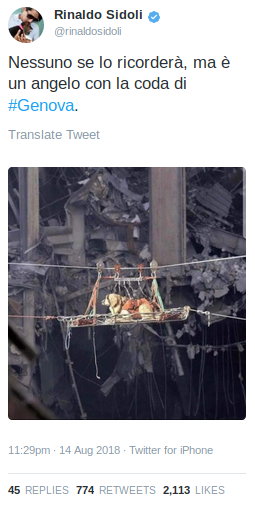

Nessuno se lo ricorderà, ma è un angelo con la coda di #Genova. pic.twitter.com/xEJLfKg8YG— Rinaldo Sidoli (@rinaldosidoli) August 14, 2018

Screenshot:

In realtà la foto risale al 15 settembre 2001 e mostra uno dei cani di soccorso al World Trade Center; si trova su Wikimedia Commons ed è opera del giornalista Preston Keres.

C’è poi una foto, pubblicata da Repubblica, che sembra mostrare lesioni drammatiche al ponte. Secondo Repubblica su Facebook, la foto “è stata scattata una settimana fa” ed “è verificata”.

Ho chiesto conferme a Repubblica via Twitter.

Davvero, @repubblica, non vi sembra il caso di verificare una foto del genere prima di pubblicarla? A qualunque titolo? https://t.co/Dj9Mz97brp— Paolo Attivissimo (@disinformatico) August 15, 2018

Giusto per chiarezza e per evitare equivoci: non sto affermando che la foto è falsa. Sto solo dicendo che va verificata molto robustamente, vista la gravità di quello che sembra mostrare. Anche perché, dal confronto con le immagini pubblicate fra ieri e oggi, la foto rappresenta una parte del ponte che non è crollata. Non ne ho trovati esemplari su Tineye; Google Images mi ha portato a questa fonte, probabilmente intermedia.

#Gênes le pont la semaine dernière .... sans commentaire pic.twitter.com/WWsUAPgAhR— sebder (@sebder1) 14 agosto 2018

Dal tweet citato qui sopra ho estratto l’immagine, che è una versione non cerchiata:

C’è anche questa foto che molti stanno facendo circolare credendo che mostri un assottigliamento anomalo del ponte, ma in realtà il Morandi era fatto così: il tratto centrale delle campate era strutturalmente differente, come spiega Il Post.

Ci sono un po' di precisazioni da fare, su questa foto che è girata molto ieri, e che in teoria mostrava l'usura del ponte https://t.co/yLI419oglL#pontemorandi#ponte #genova #crolloponte #crollo pic.twitter.com/wStyJie9hA— Il Post (@ilpost) August 15, 2018

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Per chi mi chiede di lavorare gratis o di fare una specifica indagine antibufala

August 14, 2018 11:29Ultimo aggiornamento: 2017/08/14 16:20.Ogni tanto su Twitter arrivano i soliti diversamente intelligenti che esigono che io faccia un’indagine antibufala su qualche argomento, di solito di politica o economia italiana, che a loro sta disperatamente a cuore.

Partono subito lancia in resta lamentandosi che io non abbia già indagato e mi accusano di essere di parte, o al soldo dei poteri forti, perché non ho fatto spontaneamente quell’indagine.

A questi instancabili reclamatori del lavoro altrui rispondo sempre così: No. Non funziona così. Tu pagare me, io fare quello che volere tu. Tu no pagare me, io fare quello che volere io. Parole semplici, sintassi elementare, per venire incontro alle capacità mentali del leone da tastiera del giorno.

Quello che a quanto pare non è chiaro a molti di questi guerrieri dei social è che il debunking per me è sempre stata una passione, non un lavoro retribuito. Sono rarissimi i casi in cui qualcuno mi ha commissionato un’indagine pagandomela.

Faccio debunking perché mi piace, mi intriga, mi appassiona scoprire come stanno i fatti, perché mi piace scrivere e raccontare quello che ho scoperto, e perché credo che sia un dovere civico, per chi come me ha la fortuna di avere la passione e le risorse necessarie, condividere pubblicamente i risultati di queste indagini e magari aiutare qualcuno. Tutto qui.

Di conseguenza, siccome non mi paga nessuno, decido io quello che mi va di indagare e lo faccio se e quando ho tempo di farlo. Non chiedetemi di indagare su argomenti pallosissimi come la politica italiana, le teorie economiche di Bagnai, il signoraggio o il “piano Kalergi”: non lo farò, appunto perché sono di una noia mortale e sono una particolare forma di onanismo mentale nella quale non ho alcuna intenzione di investire il mio poco tempo libero. Non insistete. No. Grazie. No. Davvero. No.

Scrivo questo post perché così potrò linkarlo la prossima volta che arriva l’ennesimo condottiero delle mosche e perché ieri ho ricevuto una richiesta di questo genere un po’ diversa. Da una nota emittente radiofonica nazionale regionale italiana mi è arrivata questa mail. Ho asteriscato le parti più imbarazzanti.

Buongiorno Paolo,

sono ***, giornalista di ***.

Da settembre partirà il nostro magazine quotidiano del mattino in una versione rinnovata, all’interno della quale pensavo di inserire delle finestre sul mondo del web.

Ti andrebbe di regalarci un tuo intervento a settimana sull’argomento?

Fammi sapere se la cosa può interessarti

Buona giornata

****

Ho risposto così:

Ciao ***,

grazie dell'invito, ma cosa intendi per "regalarci"? Senza compenso?

Ciao,

Paolo

Dalla Nota Emittente Radiofonica mi è arrivata prontamente la laconica conferma del mio dubbio:

Purtroppo si.

Ho risposto come segue, e intendo rispondere allo stesso modo a qualunque altra azienda a scopo di lucro che mi chieda di lavorare gratis, ”per la visibilità”:

Ciao ****,

purtroppo nonostante lo stipendio che mi passa la CIA per screditare i complottisti e anche tenendo conto dei finanziamenti occulti che mi arrivano dai Rettiliani, non posso ancora permettermi di regalare il mio lavoro: le rate del leasing sul mio aereo per spargere scie chimiche sono alte e il prezzo del carburante va sempre più su. Non hai idea di quanto costino oggi gli additivi per il controllo mentale.

Ho provato a chiedere al mio idraulico di lavorare senza compenso, ma non ha apprezzato. Quel gretto materialista ha chiesto di essere pagato!

Seriamente parlando: spero che capirai che non posso accettare proposte di lavorare gratis. Niente di personale, ma detto fra noi trovo piuttosto assurdo che un'azienda chieda a un professionista di lavorare senza essere retribuito.

Ciao,

Paolo

Non è la prima volta che vi racconto le “offerte di lavoro” che mi arrivano e cito in proposito il video L’Uomo Visibile, ma credo che meriti sempre ricordarlo per sottolineare, con un sorriso amaro, questo malcostume così dannatamente diffuso.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Il dilemma dei cambiamenti climatici, risolto

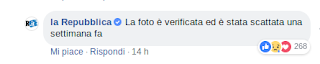

August 14, 2018 4:24La discussione sui cambiamenti climatici è da tempo politicizzata, teologizzata e lobbyizzata, tanto che si è persa di vista l’essenza della questione. Ogni tanto arriva qualcuno che riesce a riportarci al sodo. È il caso di questa vignetta di Joel Pett, vincitore del premio Pulitzer.

Ci si perde in dibattiti infiniti che presentano sempre le stesse domande: i cambiamenti climatici esistono? Se esistono, sono causati dall’umanità? Se lo sono, cosa dobbiamo fare? Di solito non si supera neanche la prima domanda, perché arrivano i negazionisti, i dubbiosi, i giornalisti che dicono “gli scienziati sono unanimi, ma dobbiamo far sentire anche l’altra campana”, quelli che rifiutano di accettare i dati perché temono che guasteranno il loro stile di vita e dovranno spendere soldi e mortificarsi, e non si conclude nulla. Ancora una volta tutto viene rinviato.

La vignetta di Pett mostra una conferenza sul clima. Sul podio c’è un relatore che illustra i punti della politica di gestione dei cambiamenti climatici che propone: indipendenza energetica, conservazione delle foreste pluviali, sostenibilità, posti di lavoro nelle attività “verdi”, città vivibili, fonti rinnovabili, acqua e aria pulite, bambini sani, eccetera.

Dal pubblico si alza uno scettico e domanda: “Che facciamo se è tutta una grande truffa e creiamo un mondo migliore per niente?”

Il dilemma è tutto qui: se i negazionisti dei cambiamenti climatici hanno torto ma si impongono, siamo fregati e ci siamo giocati l’unico pianeta che abbiamo. Se invece hanno torto i sostenitori dell’esistenza dei cambiamenti climatici, il peggio che ci può capitare è che abbiamo ripulito il mondo. Che scelta difficile.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Avventurette in auto elettrica: trucchi per un viaggio “lungo”, seconda parte. Come partire con 6 km di autonomia ma farne 39

August 12, 2018 20:19Come preannunciato nella prima parte, ecco il resoconto del mio tentativo di aumentare l’autonomia di una “vecchia” auto elettrica e compiere un viaggio decisamente al di fuori del suo normale ambito d’uso: 75 km con un’auto che normalmente ha 80 km. E c’è una salita di 1000 metri all’arrivo, abbiamo una cinquantina di chili di legna a bordo e nessuna possibilità di ricaricare una volta arrivati a destinazione.

Preparativi

Gli aspetti economici non sono primari in questo esperimento, ma non sono neanche trascurabili. Per ridurre ancora di più i costi energetici del viaggetto, il giorno precedente (11 agosto) ho caricato in parte ELSA (la mia piccola auto elettrica, una Peugeot iOn di seconda mano) presso la colonnina che si trova al centro commerciale vicino al Maniero Digitale e che per ora è gratuita.

Infatti dalle mie parti è in corso una transizione dalle colonnine vecchie, comandate con una chiave, alle nuove colonnine “smart”, e in questa fase i gestori hanno gradevolmente deciso di lasciare libera a tutti la carica presso le colonnine non ancora aggiornate. Probabilmente hanno calcolato che i costi delle cariche regalate sono inferiori al costo di mantenere il vecchio sistema a chiave accanto a quello nuovo basato su tessere RFID e app.

Un ”pieno” di ELSA fatto al Maniero mi costa 2,3 franchi a tariffa notturna o 3 franchi a tariffa diurna, per cui il risparmio concesso dalla colonnina gratuita è nel mio caso molto modesto, ma tutto fa brodo.

A proposito di brodo: ho raggiunto la tappa simbolica di 3000 km percorsi in elettrico nei sei mesi da quando ho ELSA. Se li avessi fatti con la mia auto a benzina, avrei speso 242 franchi in più. In pratica, risparmio in media una quarantina di franchi al mese, nonostante io usi ELSA solo per il 18% circa dei miei percorsi in auto (sì, tengo statistiche dettagliate dei consumi e delle percorrenze). A questo ritmo mi ci vorrebbero circa ventisei anni per ripagare il costo dell’auto (cinque se facessi in elettrico tutti i miei spostamenti). Ma non ho comprato un’auto elettrica per l’unico scopo di risparmiare denaro.

Ho completato il “pieno” a casa intanto che caricavo la legna da portare alla destinazione che la Dama del Maniero e io volevamo raggiungere (degli amici presso un rustico sui Monti di Tizzerascia). Una zavorra che aumenterà i consumi e che contribuirà a rendere più ridotti i margini di autonomia per quest’avventuretta.

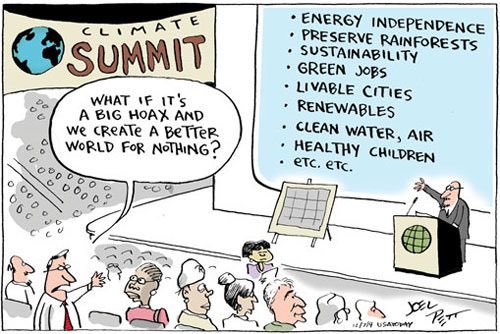

Ho anche fatto un’altra cosa per aumentare l’autonomia: ho “hackerato” ELSA per sbloccare le modalità di recupero di energia nascoste, come raccontato nella prima parte. Non c’è nessun intervento software, ma solo un lavoro di Dremel: basta rimuovere il tratto tappato della fessura sagomata presente nella mascherina del “cambio”. Nella prima foto la vedete capovolta, per mostrare il tratto tappato; nella seconda la vedete a faccia in su, dopo il mio piccolo intervento.

Ora ho, oltre al normale recupero energetico medio (modalità D, di serie), anche le modalità B (recupero massimo) e C (recupero minimo). La modalità B è ottima per la guida in città e offre la massima frenata elettromagnetica (che non è comunque più drastica di un freno motore di un’auto a pistoni); la modalità C serve per i viaggi in autostrada, per evitare che un lieve rilascio dell’acceleratore attivi la rigenerazione e causi rallentamenti e consumi inutili.

Infatti quando si procede a velocità costante è più efficiente evitare che l’auto “freni” a ogni minimo rilascio dell’acceleratore: quello che si guadagna in ricarica della batteria è sempre meno di quanto si spende per riprendere la velocità persa. Si impara molto, quando si ha un’auto elettrica, specialmente se è limitata come ELSA e la si vuole portare al limite delle sue prestazioni.

Ho anche controllato la pressione delle gomme, per evitare che gli pneumatici sgonfi aumentino la resistenza al rotolamento e quindi facciano aumentare i consumi, riducendo l’autonomia.

Ho anche controllato di avere saldo sufficiente sui conti prepagati delle app Emotì e Swisscharge. È importante, perché a differenza dei distributori di benzina, che accettano contanti e carte di credito, le colonnine accettano solo pagamenti tramite le rispettive app.

Un altro preparativo importante è il monitoraggio preciso dello stato della batteria e dei consumi. Ho acquistato un OBD Link LX Bluetooth: un oggettino che si inserisce nel connettore OBD dell’auto e ne trasmette via Bluetooth i dati diagnostici a un’app presente su uno smartphone o su un tablet. Nel mio caso ho scelto CanIon, app realizzata appositamente per gli utenti Peugeot iOn dagli sviluppatori Martin e Xavier (non è un’app ufficiale Peugeot).

Andata

10.15. La Dama e io partiamo dal Maniero. È un giorno di traffico vacanziero intenso, qui in Canton Ticino, per cui in autostrada (sulla A2) si viaggia a circa 90 km/h su entrambe le corsie. Tenere una velocità bassa per ridurre i consumi, quindi, non ci pesa: tanto non abbiamo scelta.

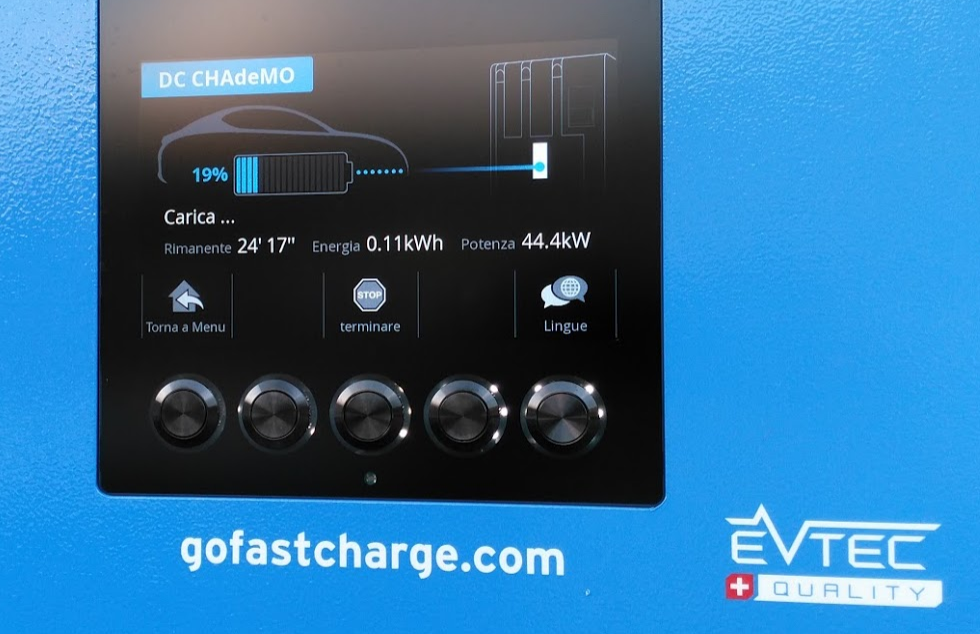

10.40. La prima tappa è Bellinzona, dove c’è una colonnina di ricarica veloce GOFAST lungo l’autostrada. Qui ci capita la prima sorpresa: dopo 32 km abbiamo consumato pochissimo (un quarto della batteria invece di un terzo come al solito), nonostante l’arrampicata per superare il Monte Ceneri. Merito della velocità ridotta e della modalità C di risparmio energetico che ho appena sbloccato. Di conseguenza facciamo solo un rabbocco di qualche kWh, fermandoci 15 minuti e scambiando due parole con un altro automobilista elettrico, un belga che ha una Mini ibrida e sta cercando di caricare ma non ci riesce perché non ha l’app adatta. Gli spiego come fare, e il tempo vola. Ripartiamo con l’88% di carica.

10.55. Inizia ora la tappa più impegnativa: dobbiamo consumare il meno possibile nonostante i 50 kg di zavorra e soprattutto i circa 1000 metri di dislivello (la nostra destinazione è a 1240 metri e partiamo da quota 200) e percorrere 43 km, conservando abbastanza energia per tornare a un punto di ricarica (il più vicino è a circa 15 km).

Nel tratto autostradale, fino a Biasca, andiamo a circa 90 km/h, usiamo la modalità C, acceleriamo lentamente, ci mettiamo nella scia delle roulotte (a distanza di sicurezza), e in effetti arriviamo a Biasca con il 50% di carica residua. Meglio delle previsioni: siamo a posto per il ritorno. Almeno così crediamo.

11.45. La salita finale, 9 km di stradine da affrontare a 40 km/h con una serie infinita di tornanti, si rivela un incredibile vampiro di energia. Arriviamo a destinazione, ma con un margine decisamente minore di quello che avevo stimato io e di quello che era emerso dai calcoli teorici dei lettori: sei km di autonomia residua, con l’indicatore di carica che lampeggia nell’equivalente elettrico della “riserva”. Questo è male. Nel rustico dove ci fermiamo non c’è una presa di corrente utilizzabile (c’è solo un po’ di energia elettrica fornita da un pannellino solare, sufficiente per le luci interne e per una piccola TV LCD).

Siamo comunque arrivati a destinazione, per cui ci godiamo la compagnia degli amici per la giornata, al fresco e con cibarie memorabili. Riusciremo a tornare a casa? Ci penseremo dopo, a pancia piena.

Ritorno

17.45. Non ci era mai capitato di partire per un viaggio con sei chilometri residui di autonomia; secondo le previsioni, avremmo dovuto averne quasi trenta. Possiamo solo sperare che i mille metri di dislivello, stavolta in discesa, ricarichino ELSA abbastanza da permetterci almeno di raggiungere la colonnina lenta di Malvaglia, che sta a 15 km.

Metto la modalità B (ufficialmente inesistente sulla iOn, ma sbloccata dal mio piccolo “hackeraggio”) che massimizza il recupero e ci permette di scendere lungo i tornanti praticamente senza toccare mai i freni e caricando invece la batteria.

Ma il recupero è decisamente modesto: dopo 1000 metri di dislivello abbiamo riacquisito circa 20 km di autonomia, grosso modo la metà di quello che abbiamo speso per salire. Non bastano per raggiungere il punto di ricarica veloce previsto, che sta a 39 km dal punto di partenza, ma sono sufficienti a raggiungere non solo quello lento di Malvaglia, ma anche il successivo, che sta a Biasca. Insomma, non resteremo a piedi.

Arriviamo così a Biasca, dove ci stiamo per rassegnare ad almeno un’ora di sosta per caricare lentamente alla colonnina Emotì locale, ma poi guardiamo il contachilometri di ELSA e ci rendiamo conto che scendendo non abbiamo soltanto caricato un po’ la batteria: abbiamo anche percorso 19 km senza consumare energia. Morale della storia: siamo a 20 km dalla colonnina veloce e abbiamo circa 20 km di autonomia. Che fare?

La cosa prudente sarebbe caricare una mezz’ora a Biasca, per avere un po’ di margine. Ma ci piace rischiare e possiamo confidare in qualche chilometro extra di “modalità tartaruga”, per cui decidiamo di tentare di raggiungere la colonnina GOFAST sulla A2 in direzione sud. Andiamo a 90 km/h, in modalità C, quella ottimale per i percorsi rettilinei a velocità costante.

18.57. Raggiungiamo la colonnina di ricarica rapida con qualche km di autonomia di margine e facciamo una carica di 25 minuti, che porta la batteria all’80% di carica. Il Piano A è riuscito, nonostante tutto: una carica veloce all’andata e una al ritorno.

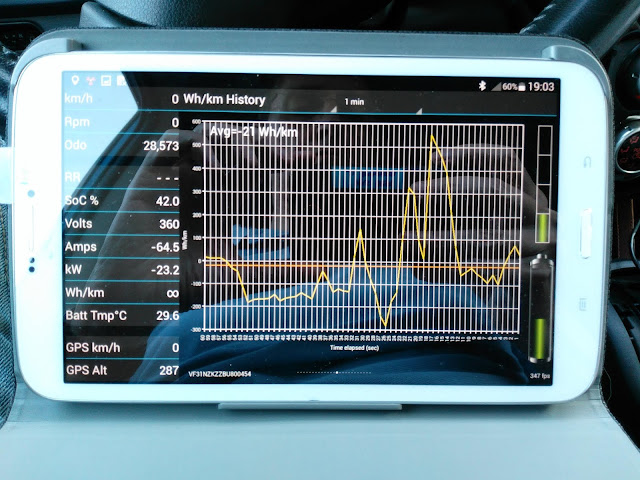

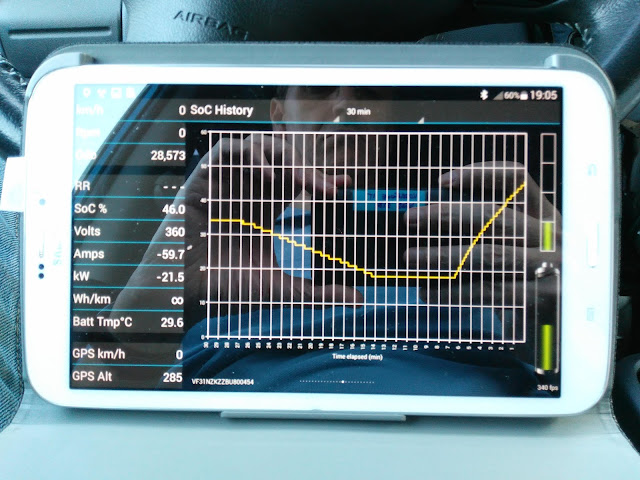

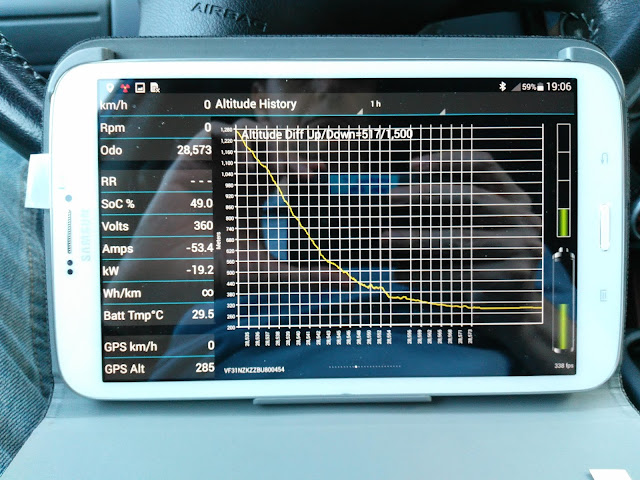

Approfitto della pausa per raccogliere qualche dato dalla “telemetria” dell’OBD Link LX:

A questo punto possiamo rilassarci e correre fino al Maniero (sono solo 35 km) alla massima velocità consentita dai limiti locali. Anzi, cogliamo l’occasione per una piccola tappa a Lugano.

20:10. Arriviamo al Maniero dopo aver percorso 152 km con due tappe di ricarica veloce. Metto sotto carica ELSA, così domattina avrò di nuovo il “pieno”, e tiro le somme di quest’avventuretta.

Le due cariche veloci (10 kWh complessivi) mi sono costate in tutto 14.52 CHF (4.35 all’andata e 10.17 al ritorno), per cui il viaggio elettrico mi è costato leggermente meno dei 16,5 CHF che avrei speso se avessi usato la mia auto a benzina. Ma caricare rapidamente alle colonnine costa molto più che farlo lentamente a casa: quei 10 kWh che ho caricato in tutto sarebbero costati, a casa mia, circa un franco e mezzo. La comodità di poter caricare in giro e di poterlo fare rapidamente si paga.

Un’auto elettrica con un pochino di autonomia in più della piccola ELSA (16 kWh) avrebbe potuto fare tutto il viaggio senza tappe di ricarica e quindi avrebbe speso circa 4,4 CHF contro i 16,5 dell’auto a benzina (valori stimati sul percorso in piano e da maggiorare per via della variazione altimetrica, soprattutto nell’auto a benzina, che in discesa non recupera nulla ma anzi consuma i freni).

L’altra lezione di questo viaggio è che le salite consumano tantissimo e il recupero energetico in discesa è piuttosto modesto, perlomeno su quest’auto di sette anni fa. Se vivete in aree montuose o dovete affrontare dislivelli notevoli, tenetene conto nella pianificazione dei vostri viaggi elettrici.

I dati della “telemetria” sono utili per capire quali dispositivi e quali comportamenti di guida consumano di più e per monitorare il reale andamento della carica dell’auto, che è variabile in base a vari parametri (primo fra tutti il livello di carica di partenza). Servono anche per rendersi meglio conto dei dislivelli e delle lievi pendenze del terreno, che con un’auto a pistoni sono quasi irrilevanti (aumentano i consumi, ma tanto l’autonomia è enorme e ci sono distributori ovunque) ma che con un’auto elettrica diventano importanti.

Un altro aspetto messo in luce da questo viaggio è l’effetto vistoso della velocità sull’autonomia. Partire un pochino prima e viaggiare a 100 km/h fa davvero molta differenza, in termini di consumi, rispetto a viaggiare a 120 km/h e risparmiare qualche minuto.

Infine, una piccola scoperta inattesa: usare un’auto elettrica in montagna può ridurre la nausea da movimento sui tornanti, sia in salita, sia in discesa. Io normalmente ne soffro molto, ma oggi non ho avuto il minimo problema. Sospetto che sia merito del fatto che con un’elettrica non ci sono mai i rallentamenti e gli strappi prodotti dal cambio delle marce.

Cosa più importante, la Dama e io ci siamo divertiti insieme, viaggiando nel silenzio, inquinando meno e trasformando un aspetto banale di una giornata (il viaggio) in un momento di piccola avventura e di apprendimento.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Avventurette in auto elettrica: trucchi per un viaggio “lungo”, seconda parte

August 12, 2018 18:57Come preannunciato nella prima parte, ecco il resoconto del mio tentativo di aumentare l’autonomia di una “vecchia” auto elettrica e compiere un viaggio decisamente al di fuori del suo normale ambito d’uso: 75 km con un’auto che normalmente ha 80 km. E c’è una salita di 1000 metri all’arrivo, abbiamo una cinquantina di chili di legna a bordo e nessuna possibilità di ricaricare una volta arrivati a destinazione.

Preparativi

Gli aspetti economici non sono primari in questo esperimento, ma non sono neanche trascurabili. Per ridurre ancora di più i costi energetici del viaggetto, il giorno precedente (11 agosto) ho caricato in parte ELSA (la mia piccola auto elettrica, una Peugeot iOn di seconda mano) presso la colonnina che si trova al centro commerciale vicino al Maniero Digitale e che per ora è gratuita: dalle mie parti è in corso una transizione dalle colonnine vecchie, comandate con una chiave, alle nuove colonnine “smart”, e in questa fase i gestori hanno gradevolmente deciso di lasciare libera a tutti la carica presso le colonnine non ancora aggiornate. Probabilmente hanno calcolato che i costi delle cariche donate sono inferiori al costo di mantenere il vecchio sistema a chiave accanto a quello nuovo basato su tessere RFID e app.

Un ”pieno” di ELSA fatto al Maniero mi costa 2,3 franchi a tariffa notturna o 3 franchi a tariffa diurna, per cui il risparmio concesso dalla colonnina gratuita è nel mio caso molto modesto, ma tutto fa brodo.

A proposito di brodo: ho raggiunto la tappa simbolica di 3000 km percorsi in elettrico nei sei mesi da quando ho ELSA. Se li avessi fatti con la mia auto a benzina, avrei speso 242 franchi in più. In pratica, risparmio in media una quarantina di franchi al mese, nonostante io usi ELSA solo per il 18% circa dei miei percorsi in auto (sì, tengo statistiche dettagliate dei consumi e delle percorrenze). A questo ritmo mi ci vorrebbero circa ventisei anni per ripagare il costo dell’auto (cinque se facessi in elettrico tutti i miei spostamenti). Ma non ho comprato un’auto elettrica per l’unico scopo di risparmiare denaro.

Ho completato il “pieno” a casa intanto che caricavo la legna da portare alla destinazione che la Dama del Maniero e io volevamo raggiungere (degli amici presso un rustico sui Monti di Tizzerascia). Una zavorra che aumenterà i consumi e che contribuirà a rendere più ridotti i margini di autonomia per quest’avventuretta.

Ho anche fatto un’altra cosa per aumentare l’autonomia: ho “hackerato” ELSA per sbloccare le modalità di recupero di energia nascoste, come raccontato nella prima parte. Non c’è nessun intervento software, ma solo un lavoro di Dremel: basta rimuovere il tratto tappato della fessura sagomata presente nella mascherina del “cambio” (quello in basso in questa foto).

Ora ho, oltre al normale recupero energetico medio (modalità D, di serie), anche le modalità B (recupero massimo) e C (recupero minimo). La modalità B è ottima per la guida in città e offre la massima frenata elettromagnetica (che non è comunque più drastica di un freno motore di un’auto a pistoni); la modalità C serve per i viaggi in autostrada, per evitare che un lieve rilascio dell’acceleratore attivi la rigenerazione e causi rallentamenti e consumi inutili.

Infatti quando si procede a velocità costante è più efficiente evitare che l’auto “freni” a ogni minimo rilascio dell’acceleratore: quello che si guadagna in ricarica della batteria è sempre meno di quanto si spende per riprendere la velocità persa. Si impara molto, quando si ha un’auto elettrica, specialmente se è limitata come ELSA e la si vuole portare al limite delle sue prestazioni.

Ho anche controllato la pressione delle gomme, per evitare che gli pneumatici sgonfi aumentino la resistenza al rotolamento e quindi facciano aumentare i consumi, riducendo l’autonomia.

Ho anche controllato di avere saldo sufficiente sui conti prepagati delle app Emotì e Swisscharge. È importante, perché a differenza dei distributori di benzina, che accettano contanti e carte di credito, le colonnine accettano solo pagamenti tramite le rispettive app.

Un altro preparativo importante è il monitoraggio preciso dello stato della batteria e dei consumi. Ho acquistato un OBD Link LX Bluetooth: un oggettino che si inserisce nel connettore OBD dell’auto e ne trasmette via Bluetooth i dati diagnostici a un’app presente su uno smartphone o su un tablet. Nel mio caso ho scelto CanIon, app realizzata appositamente per gli utenti Peugeot iOn dagli sviluppatori Martin e Xavier (non è un’app ufficiale Peugeot).

Andata

10.15. La Dama e io partiamo dal Maniero. È un giorno di traffico vacanziero intenso, qui in Canton Ticino, per cui in autostrada (sulla A2) si viaggia a circa 90 km/h su entrambe le corsie. Tenere una velocità bassa per ridurre i consumi, quindi, non ci pesa: tanto non abbiamo scelta.

10.40. La prima tappa è Bellinzona, dove c’è una colonnina di ricarica veloce GOFAST lungo l’autostrada. Qui ci capita la prima sorpresa: dopo 32 km abbiamo consumato pochissimo (un quarto della batteria invece di un terzo come al solito), nonostante l’arrampicata per superare il Monte Ceneri. Merito della velocità ridotta e della modalità C di risparmio energetico che ho appena sbloccato. Di conseguenza facciamo solo un rabbocco di qualche kWh, fermandoci 15 minuti e scambiando due parole con un altro automobilista elettrico, un belga che ha una Mini ibrida e sta cercando di caricare ma non ci riesce perché non ha l’app adatta. Gli spiego come fare, e il tempo vola. Ripartiamo con l’88% di carica.

10.55. Inizia ora la tappa più impegnativa: dobbiamo consumare il meno possibile nonostante i 50 kg di zavorra e soprattutto i circa 1000 metri di dislivello (la nostra destinazione è a 1240 metri e partiamo da quota 200) e percorrere 43 km, conservando abbastanza energia per tornare a un punto di ricarica (il più vicino è a circa 15 km).

Nel tratto autostradale, fino a Biasca, andiamo a circa 90 km/h, usiamo la modalità C, acceleriamo lentamente, ci mettiamo nella scia delle roulotte (a distanza di sicurezza), e in effetti arriviamo a Biasca con il 50% di carica residua. Meglio delle previsioni: siamo a posto per il ritorno. Almeno così crediamo.

Ma la salita finale, 9 km di stradine da affrontare a 40 km/h con una serie infinita di tornanti, si rivela un incredibile vampiro di energia. Arriviamo a destinazione, ma con un margine decisamente minore di quello che avevo stimato io e di quello che era emerso dai calcoli teorici dei lettori: sei km di autonomia residua, con l’indicatore di carica che lampeggia nell’equivalente elettrico della “riserva”. Questo è male. Nel rustico dove ci fermiamo non c’è una presa di corrente utilizzabile (c’è solo un po’ di energia elettrica fornita da un pannellino solare, sufficiente per le luci interne e per una piccola TV LCD).

11.45. Siamo comunque arrivati a destinazione, per cui ci godiamo la compagnia degli amici per la giornata, al fresco e con cibarie memorabili. Riusciremo a tornare a casa? Ci penseremo dopo, a pancia piena.

Ritorno

17.45. Non ci era mai capitato di partire per un viaggio con sei chilometri residui di autonomia; secondo le previsioni, avremmo dovuto averne quasi trenta. Possiamo solo sperare che i mille metri di dislivello, stavolta in discesa, ricarichino ELSA abbastanza da permetterci almeno di raggiungere la colonnina lenta di Malvaglia, che sta a 15 km.

Metto la modalità B (ufficialmente inesistente sulla iOn, ma sbloccata dal mio piccolo “hackeraggio”) che massimizza il recupero e ci permette di scendere lungo i tornanti praticamente senza toccare mai i freni e caricando invece la batteria.

Ma il recupero è decisamente modesto: dopo 1000 metri di dislivello abbiamo riacquisito circa 20 km di autonomia, grosso modo la metà di quello che abbiamo speso per salire. Non bastano per raggiungere il punto di ricarica veloce previsto, che sta a 39 km dal punto di partenza, ma sono sufficienti a raggiungere non solo quello lento di Malvaglia, ma anche il successivo, che sta a Biasca. Insomma, non resteremo a piedi.

Ci stiamo per rassegnare ad almeno un’ora di sosta per caricare lentamente in quel di Biasca, ma poi guardiamo il contachilometri di ELSA e ci rendiamo conto che scendendo non abbiamo soltanto caricato un po’ la batteria: abbiamo anche percorso 19 km senza consumare energia. Morale della storia: siamo a 20 km dalla colonnina veloce e abbiamo circa 20 km di autonomia. Che fare?

La cosa prudente sarebbe caricare una mezz’ora a Biasca, per avere un po’ di margine. Ma ci piace rischiare e possiamo confidare in qualche chilometro extra di “modalità tartaruga”, per cui decidiamo di tentare di raggiungere la colonnina GOFAST sulla A2 in direzione sud. Andiamo a 90 km/h, in modalità C, quella ottimale per i percorsi rettilinei a velocità costante.

18.57. Il Piano A è riuscito, nonostante tutto! Raggiungiamo la colonnina di ricarica rapida con qualche km di autonomia di margine e facciamo una carica abbondante di 25 minuti, che ci porta all’80% di carica.

Approfitto della pausa per raccogliere qualche dato dalla “telemetria” dell’OBD Link LX:

A questo punto possiamo rilassarci e correre fino al Maniero (sono solo 35 km) alla massima velocità consentita dai limiti locali. Anzi, cogliamo l’occasione per una piccola tappa a Lugano.

20:10. Arriviamo al Maniero dopo aver percorso 152 km con due tappe di ricarica veloce. Metto sotto carica ELSA, così domattina avrò di nuovo il “pieno”, e tiro le somme di quest’avventuretta.

Le due cariche veloci (10 kWh complessivi) mi sono costate in tutto 14.52 CHF (4.35 all’andata e 10.17 al ritorno), per cui il viaggio elettrico mi è costato leggermente meno dei 16,5 CHF che avrei speso se avessi usato la mia auto a benzina. Ma caricare rapidamente alle colonnine costa molto più che farlo lentamente a casa: quei 10 kWh che ho caricato in tutto sarebbero costati, a casa mia, circa un franco e mezzo. La comodità di poter caricare in giro e di poterlo fare rapidamente si paga.

Un’auto elettrica con un pochino di autonomia in più della piccola ELSA (16 kWh) avrebbe potuto fare tutto il viaggio senza tappe di ricarica e quindi avrebbe speso circa 4,4 CHF contro i 16,5 dell’auto a benzina (valori stimati sul percorso in piano e da maggiorare per via della variazione altimetrica, soprattutto nell’auto a benzina, che in discesa non recupera nulla ma anzi consuma i freni).

L’altra lezione di questo viaggio è che le salite consumano tantissimo e il recupero energetico in discesa è piuttosto modesto, perlomeno su quest’auto di sette anni fa. Se vivete in aree montuose o dovete affrontare dislivelli notevoli, tenetene conto nella pianificazione dei vostri viaggi elettrici.

I dati della “telemetria” sono utili per capire quali dispositivi e quali comportamenti di guida consumano di più e per monitorare il reale andamento della carica dell’auto, che è variabile in base a vari parametri (primo fra tutti il livello di carica di partenza). Servono anche per rendersi meglio conto dei dislivelli e delle lievi pendenze del terreno, che con un’auto a pistoni sono quasi irrilevanti (aumentano i consumi, ma tanto l’autonomia è enorme e ci sono distributori ovunque) ma che con un’auto elettrica diventano importanti.

Un altro aspetto messo in luce da questo viaggio è l’effetto vistoso della velocità sull’autonomia. Partire un pochino prima e viaggiare a 100 km/h fa davvero molta differenza, in termini di consumi, rispetto a viaggiare a 120 km/h e risparmiare qualche minuto.

Infine, una piccola scoperta inattesa: usare un’auto elettrica in montagna può ridurre la nausea da movimento sui tornanti, sia in salita, sia in discesa. Io normalmente ne soffro molto, ma oggi non ho avuto il minimo problema. Sospetto che sia merito del fatto che con un’elettrica non ci sono mai i rallentamenti e gli strappi prodotti dal cambio delle marce.

Cosa più importante, la Dama e io ci siamo divertiti insieme, viaggiando nel silenzio, inquinando meno e trasformando un aspetto banale di una giornata (il viaggio) in un momento di piccola avventura e di apprendimento.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.