Muore Stephen Hawking. Corriere e Repubblica lo massacrano così

14 de Março de 2018, 6:41È arrivata stanotte la notizia della morte di Stephen Hawking, astrofisico di fama mondiale, una delle menti più brillanti dei nostri tempi e ispiratore di innumerevoli carriere scientifiche. Aveva 76 anni. Un uomo immobilizzato per decenni dalla malattia ha esplorato l’intero universo con la potenza della propria mente.

Non sto qui a riepilogare tutti i suoi meriti scientifici e le onorificenze che ha ricevuto. Vorrei sottolineare un aspetto di Stephen Hawking che in momenti come questo spesso viene tralasciato: il suo senso dell’umorismo, ricco, sferzante, acuto e geniale.

Il suo libro Breve storia del tempo ha venduto decine di milioni di copie, divulgando le teorie fisiche più complesse con parole ricche di quell’umorismo. Hawking faceva scommesse di fisica mettendo in palio abbonamenti a Playboy. Organizzava feste per viaggiatori nel tempo (annunciandole pubblicamente dopo averle fatte, in modo da consentire solo ai crononauti di partecipare):

Partecipava volentieri alle serie TV, come Star Trek o Big Bang Theory, come emblema della scienza:

La sua immaginazione, la sua determinazione e il suo humour britannico mancheranno infinitamente a chiunque abbia amore per la scienza. Possiamo solo tentare di onorare la sua vita cercando di fare qualcosa, ciascuno a modo proprio, per rendere meno stupida l’umanità. Per alcuni, questo richiede solo lo sforzo di stare zitti.

Due dei principali giornali italiani hanno massacrato così la notizia della morte di Hawking: il Corriere della Sera non è stato nemmeno capace di scrivere giusto il suo nome. Sono sette lettere, per l’amor del cielo. S-T-E-P-H-E-N.

Dopo la mia segnalazione, il Corriere ha corretto senza una parola di scuse ai lettori (“Grazie mille per la segnalazione. Abbiamo corretto”).

Ma Repubblica è riuscita a fare anche di peggio, come mi segnalano Silvio M* e molti altri: il suo articolo sulla morte di Hawking (link intenzionalmente rotto; copia archiviata su Archive.is) ha interi paragrafi identici alla voce di Wikipedia, errori compresi (“cosmologi_c_a quantistica”).

Questa è Wikipedia:

E questa è Repubblica:

Il testo di Wikipedia è antecedente a quello di Repubblica:

Eppure qualcuno insiste ancora a chiamarlo giornalismo.

Me la prendo per troppo poco? Forse. Ma come possiamo educare i nostri figli al rispetto, all’onestà, a non copiare il lavoro degli altri, se vedono esempi di queste furbizie patetiche tutti i giorni nel mondo degli adulti?

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Falcon Heavy, che fine ha fatto lo stadio centrale caduto in mare? Questa

13 de Março de 2018, 20:07Probabilmente avete già visto il video realizzato da SpaceX per celebrare il debutto del Falcon Heavy, il vettore che ha portato nello spazio, come zavorra tecnica un po’ speciale, una Tesla Roadster dotata di telecamere.

Il Falcon Heavy usa tre stadi Falcon collegati, per un totale di 27 motori. I due stadi laterali sono rientrati alla base senza problemi, con un atterraggio verticale coordinato da pura fantascienza. Il terzo degli stadi, quello centrale, è invece precipitato nell’oceano vicino alla nave appoggio sulla quale doveva atterrare. A 1:12 si vede quanto vicino.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

10 casi in cui il sistema solare ci ha ricordato che raccogliere campioni su altri corpi celesti è difficile

12 de Março de 2018, 20:03di Emily Lakdawalla The Planetary Society

Ho trovato questo articolo di Emily particolarmente stimolante ed ho deciso di tradurlo per il pubblico italiano, con il consenso esplicito dell'autrice e l'entusiasmo di Paolo Attivissimo. È una descrizione dei tanti casi in cui cose apparentemente banali a terra risultano estremamente difficili da completare nello spazio. Ma anche un tributo alla grande inventiva e tenacia dei tanti e spesso anonimi scienziati ed ingegneri che sono riusciti spesso a salvare missioni che apparivano in condizioni veramente disperate.

Un invito, insomma, a non perdersi mai d'animo.

Paolo G. Calisse - Simons Observatory Site Manager (Atacama, Chile)

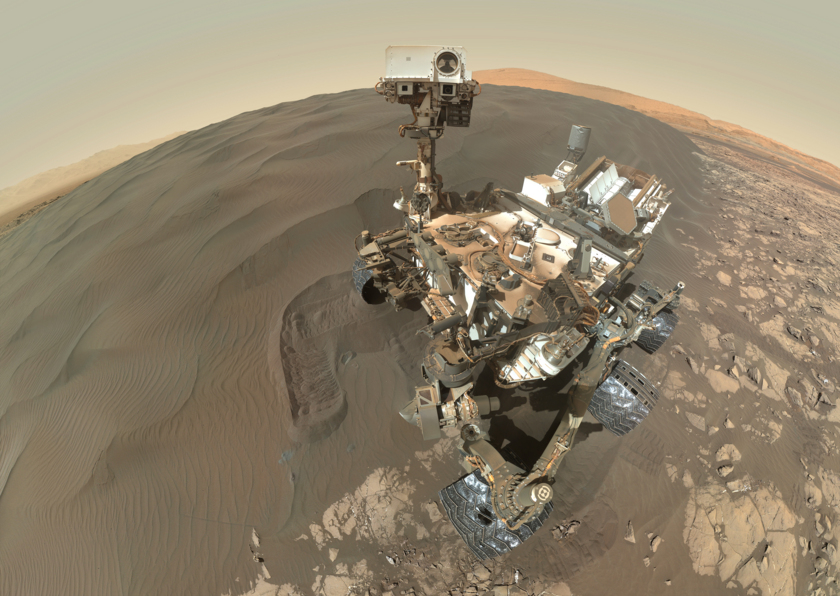

Alcune delle più grandi scoperte della scienza dei pianeti del sistema solare si fondano sul gesto apparentemente semplice di raccogliere e analizzare frammenti di altri corpi celesti. I rover marziani come Curiosity sono piccoli laboratori che svolgono il loro lavoro a rotazione sul posto, mentre missioni come OSIRIS-REx sono ottimizzate per riportare campioni di materiale sulla Terra. Indipendentemente da quale sia l'obiettivo finale, la raccolta dei campioni è assai complicata. Ecco perché The Planetary Society ha collaborato con Honeybee Robotics per realizzare PlanetVac, un sistema di campionamento semplice, affidabile e a basso costo, progettato per funzionare in un numero di ambienti planetari molto vasto e diversificato. Nel 2013 abbiamo contribuito a finanziare un test di laboratorio di PlanetVac che si è concluso con un successo, e questa primavera stiamo aiutando Honeybee a far fare a questa tecnologia un ulteriore passo avanti. Annunceremo presto i dettagli.

Nel frattempo, stiamo rivedendo il concetto generale di campionamento planetario, che alcune volte non si è concluso come previsto. Comunque sia, quando le cose vanno male scienziati e ingegneri possono a volte estrarre dalle difficoltà risultati scientifici straordinari. Nel seguito ho elencato dieci casi in cui il sistema solare ci ha ricordato che la raccolta di campioni è difficile. Questo spiega perché The Planetary Society è così interessata a progetti come PlanetVac.

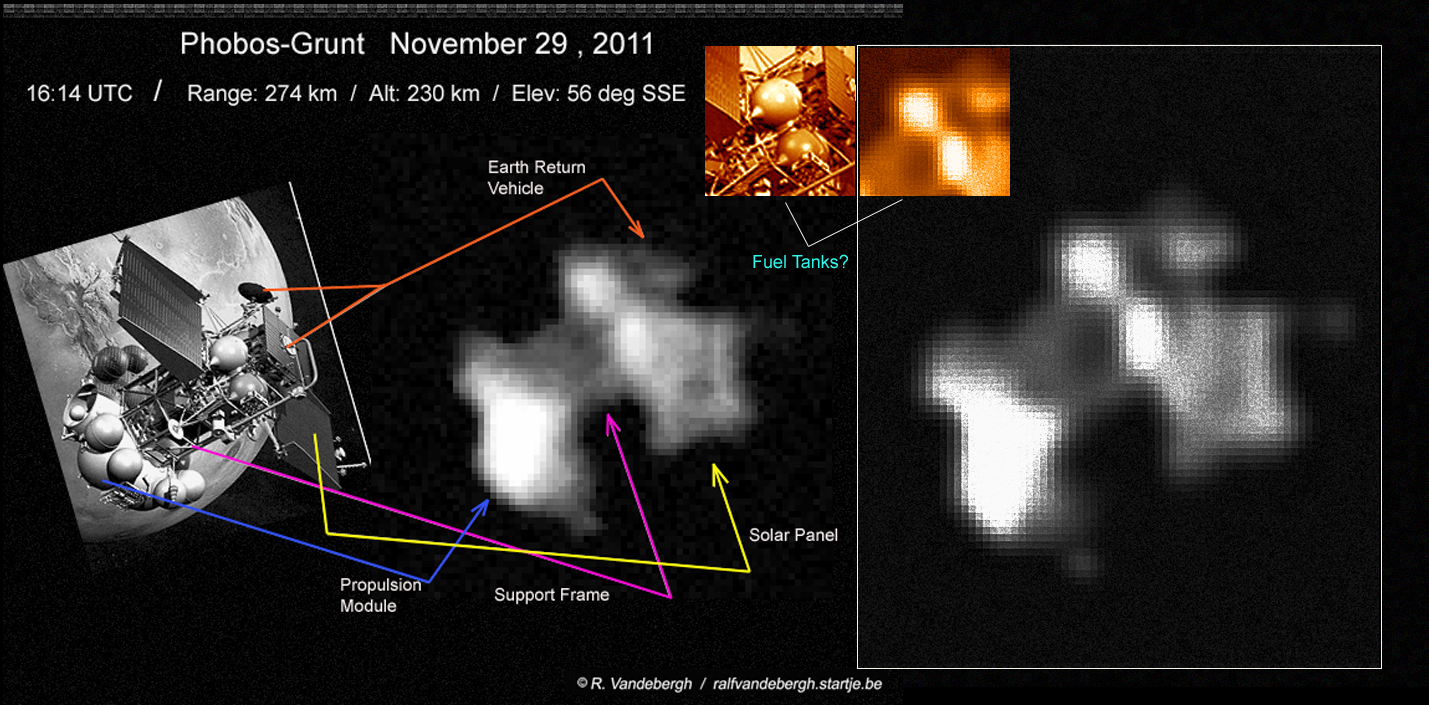

1. Quando la tua navicella spaziale per il ritorno di campioni non riesce nemmeno a lasciare la Terra

|

Phobos-Grunt, 2011 - Fonte: Ralf Vandebergh |

La missione russa Phobos-Grunt venne lanciata nel 2011 per riportare a terra un campione di Phobos, un piccolo satellite di Marte. Nonostante il successo iniziale del lancio, i propulsori del secondo stadio non si accesero e l'orbita della navicella intorno alla Terra decadde nel giro di poche settimane fino a quando il veicolo non precipitò nell'oceano, portando con sé il primo tentativo cinese di inviare una sonda in orbita marziana e un esperimento della Planetary Society chiamato Phobos LIFE.

La relazione finale, pubblicata un anno dopo, rivelò che il veicolo spaziale era stato costruito con componenti elettronici che non erano né qualificati per l'ambiente spaziale né adeguatamente testati prima del lancio. "Il fallimento di Phobos-Grunt enfatizza la natura spietata dell'esplorazione spaziale, in cui scorciatoie nello sviluppo delle sonde, e specialmente nei test, possono risultare fatali" ha scritto il direttore esecutivo di The Planetary Society, Lou Friedman.

2. Quando per realizzare la camera campione non hai utilizzato i disegni corretti

|

| Phoenix, 2008 - Fonte: NASA / JPL / UA / Texas A&M |

Il lander Phoenix della NASA atterrò in un sito su Marte dove c'era ghiaccio d'acqua in prossimità della superficie. Il suo obiettivo era quello di scavare il terreno, raschiare il ghiaccio e consegnare il materiale agli strumenti di analisi disponibili a bordo. Uno di questi era TEGA, un analizzatore di gas termico evoluto. Durante il suo sviluppo, il team dello strumento notò un problema di progettazione con una staffa per le sue porte. Aggiornò i progetti ma non segnalò la modifica al costruttore, che realizzò la staffa secondo il progetto originale. Di conseguenza, le porte sopra le camere dei campioni si aprirono a malapena.

Si scoprì anche che il materiale che Phoenix stava cercando di trasferire era molto grumoso e appiccicoso, al punto di rifiutarsi di cadere dal cucchiaio di raccolta o di passare attraverso i setacci che proteggevano le camere del campione. Nonostante questo il team riuscì ad inserire materiale nella maggior parte delle camere campione prima che la missione terminasse, producendo buone conoscenze sulla chimica attuale del suolo marziano.

3. Quando un brillamento solare killer colpisce la sonda per il ritorno di campioni

|

Haybusa, 2003 - Fonte: JAXA / ISAS

|

La sonda Hayabusa, dell'agenzia spaziale giapponese JAXA, venne lanciata il 9 maggio 2003 per raggiungere un piccolo asteroide vicino alla Terra e riportarne indietro un campione. La missione, molto all'avanguardia, utilizzava quattro motori ionici a energia solare come principale fonte di propulsione. La missione procedette senza problemi fino a quando il più grande brillamento solare della storia conosciuta esplose il 4 novembre. Il brillamento danneggiò i pannelli solari di Hayabusa, riducendo la potenza disponibile per i suoi motori a ioni, e danneggiò anche uno dei quattro motori. Nonostante ciò Hayabusa proseguì e, nonostante il ritardo causato dalla riduzione di potenza, raggiunse l'asteroide Itokawa nel settembre 2004.

4. Quando ottieni un po’ troppo materiale

|

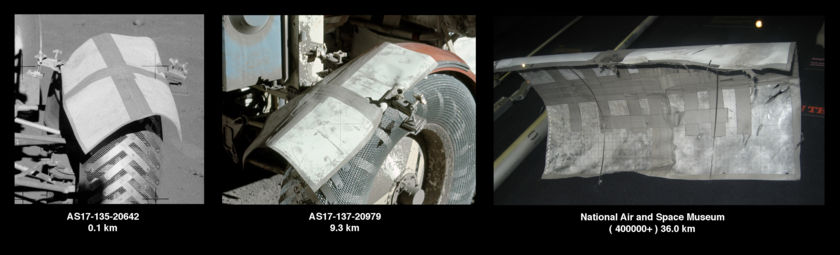

Apollo 17, 1972 - Fonte: Ken e Angele Glover |

Apollo 17 fu l'ultima missione umana sulla Luna e forse la più ambiziosa. Per la prima volta uno degli astronauti, Jack Schmitt, era un autentico geologo. Come per alcune precedenti missioni Apollo, Schmitt e il suo compagno Gene Cernan portarono con sé un rover con motori elettrici per percorrere lunghe distanze sulla la superficie lunare, alla ricerca di campioni di roccia e suolo selezionati con la collaborazione dello stesso Schmitt.

Sfortunatamente, nella primissima attività extraveicolare, un martello da geologo contenuto nella tasca della tuta di Cernan si incastrò nel parafango posteriore del rover, strappandolo via. Cernan fu in grado di riparare il parafango usando del nastro adesivo, ma la riparazione non durò a lungo e il rover si ricoprì di sabbia che ebbe numerosi effetti negativi, non ultimo dei quali il tempo prezioso per pulire tutto.

Ma mentre gli astronauti dormivano, le menti creative del Controllo Missione individuarono una soluzione. Incaricarono gli astronauti di creare un parafango di ricambio con nastro adesivo e delle mappe. La correzione tenne per 29 km. Quando la loro ultima attività extraveicolare si concluse, Cernan rimosse il parafango di ricambio per riportarlo sulla Terra.

5. Quando il tentativo di dare un pugno sulla ghiaia di un asteroide non funziona

|

Hayabusa, 2005 - Fonte: © LiVE Company Ltd. |

Il brillamento solare non fu l'ultimo problema affrontato da Hayabusa. La sonda era stata progettata per ottenere campioni scendendo sulla superficie dell'asteroide, premendo una sorta di tubo per il campionamento contro il corpo celeste, e poi sparando un "proiettile" sulla superficie che avrebbe spinto un po' di ghiaia nel suo contenitore per i campioni di suolo. Hayabusa atterrò due volte, ma gli ingegneri conclusero in seguito che probabilmente il proiettile non fu mai sparato. Non sapevano quindi se avesse raccolto campioni o meno. Ma speravano che qualche campione potesse essere fluttuato nel contenitore durante il periodo inaspettatamente lungo trascorso vicino all'asteroide durante il primo atterraggio.

Tribolarono parecchio per riportare la navicella a casa nonostante una serie di problemi, permettendo alla capsula di rientrare sulla Terra il 13 giugno 2010. La sonda spaziale pesantemente danneggiata non poteva essere guidata con precisione al rientro sulla Terra e bruciò nell'atmosfera, ma la capsula atterrò in buone condizioni.

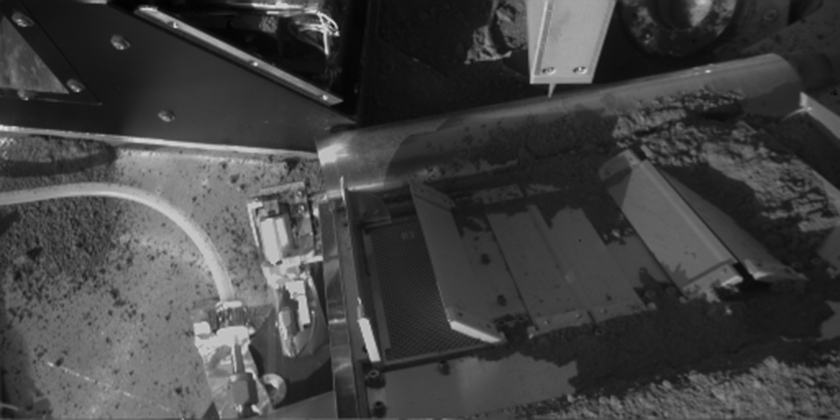

6. Quando trovi tonnellate di metano su Marte, ma poi scopri che l’hai portato con te

|

|

Lo strumento più complesso di Curiosity è la suite per l'Analisi dei Campioni su Marte (SAM), che può analizzare sia rocce solide (polverizzate) che gas dall'atmosfera per misurarne la composizione chimica e isotopica. Un componente del SAM, lo Spettrometro Laser Regolabile (TLS), si concentra in particolare sulla misura dell'abbondanza di metano, anidride carbonica, acqua e di alcuni isotopi. La misurazione dell'abbondanza del metano era stata fortemente pubblicizzata. Quando TLS ha misurato per la prima volta l'atmosfera di Marte, ha trovato immediatamente una gran quantità di metano. Troppo, a dire il vero. Con una certa costernazione, il team di SAM scoprì che una camera del TLS aveva avuto una perdita sulla Terra, lasciando entrare un po' d'aria. L'aria della Florida (come la chiamano) conteneva il metano della Terra, tanto che coprì il segnale causato da quella di Marte. Fortunatamente, il team è stato in grado di sviluppare una soluzione alternativa per sottrarre gli effetti dell'aria terrestre dai risultati di Marte e ha misurato bassi livelli di fondo di metano su Marte con qualche sporadico picco.

7. Quando la navicella per il ritorno di campioni non si attacca al suolo

|

| Luna 23, 1974 - Fonte: NASA / GSFC / Arizona State University |

L'Unione Sovietica condusse un programma di ritorno automatizzato di campioni lunari di grande successo, ma in mezzo a tanti successi subì anche un notevole fallimento. Il 6 novembre 1974 Luna 23 scese sulla superficie lunare, ma subì seri danni durante l'atterraggio. Inviò dati per tre giorni, ma il trapano di campionamento, progettato per penetrare a 2,5 metri di profondità, non funzionò. Quando il Lunar Reconnaissance Orbiter fotografò il sito di atterraggio quasi quarant'anni dopo, rivelò la causa: Luna 23 si era ribaltato quando atterrò, condannando la missione. L'Unione Sovietica costruì e lanciò Luna 24 due anni dopo Luna 23, tentando di nuovo il campionamento nel Mare Crisium e alla fine ci riuscì, riportando sulla Terra 170 grammi di materiale il 22 agosto 1976.

8. Quando la navicella per il ritorno di campioni non si attacca al suolo, seconda parte

|

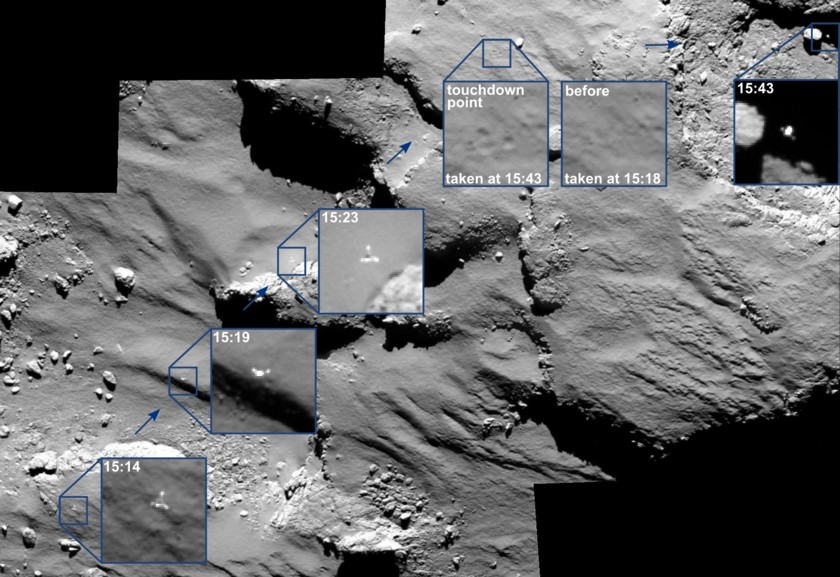

| Philae, 2014 - Fonte: ESA / Rosetta / DLR / MPS per il team OSIRIS MPS / UPD / LAM / IAA / SSO / INTA / UPM / DASP / IDA |

La missione Rosetta dell'ESA, la prima missione orbitale intorno ad una cometa, è stata un successo. Solo un aspetto di essa non ha funzionato come previsto. Tra i suoi numerosi esperimenti scientifici, Rosetta portava con sé un piccolo lander di nome Philae, progettato per atterrare sul nucleo della cometa, misurare le sue proprietà in situ, trapanarlo e trasferire i campioni ad un forno. Il forno avrebbe dovuto cuocere i campioni, rilasciando gas verso un gascromatografo / spettrometro di massa per l'analisi.

Sfortunatamente per l'esperimento, nessuno dei tre meccanismi destinati ad agganciare Philae alla superficie della cometa all'atterraggio funzion. Di conseguenza il veicolo spaziale rimbalzò lontano dalla cometa a causa della sua debolissima gravità, e quando finalmente si fermò, fu bloccato in una fessura con scarso accesso all'energia solare. La missione ha operato alcuni esperimenti durante l'ultimo giorno della vita operativa di Philae, ma probabilmente quest'ultima non ha funzionato. Immagini successive del lander di Rosetta mostrano Philae riverso da un lato: il trapano avrebbe campionato lo spazio vuoto. Nonostante le difficoltà, Philae è stata in grado di restituire alcuni risultati scientifici significativi e la missione Rosetta nel suo complesso è stata di grande successo.

9. Quando la navicella per il ritorno di campioni si schianta al suolo

|

| Genesis, 2004 - Fonte: NASA / ARC |

La missione spaziale Genesis doveva raccogliere campioni di vento solare e riportarli sulla Terra. Avrebbe dovuto entrare nell'atmosfera terrestre e, dopo una forte decelerazione al riparo da uno scudo termico, aprire un paracadute; poi, con una coreografia degna di un film d'azione, un pilota d'elicottero avrebbe dovuto afferrare il paracadute a mezz'aria, recuperando la capsula di ritorno e portandola delicatamente a terra.

Disgraziatamente il paracadute non si aprì a causa di un sensore installato in modo incorretto, e la capsula di ritorno si schiantò sul terreno fangoso. Molti dei suoi preziosi e incontaminati campioni si frantumarono al momento dell'impatto, e l'aria sporca del deserto entrò all'interno della capsula. Gli scienziati espressero tuttavia la speranza che i campioni fossero recuperabili e in effetti si rivelarono per lo più intatti, anche se il loro recupero richiese un impegno maggiore rispetto a quanto originariamente preventivato. Il disastro dell'atterraggio ha decisamente rallentato il ritmo dei risultati scientifici della missione, ma alla fine la ricerca ha avuto successo.

10. Quando apri la capsula di ritorno dei campioni e scopri che è vuota

|

| Hayabusa, 2010 - Fonte: JAXA / JSPEC |

Sì, è la terza volta che torniamo alla povera sonda Hayabusa. Dopo che la navicella tornò sulla Terra, bruciando al rientro ma consegnando la sua capsula campione intatta al deserto australiano, la JAXA la riportò in Giappone, la aprì e trovò l'interno immacolato come quando la navicella spaziale era stata lanciata. Il "proiettile" sicuramente non aveva funzionato. Quindi tutto lo sforzo per mantenere la navicella danneggiata in funzione e riportare i campioni a terra era stato invano?

Fortunatamente, la storia di Hayabusa termina con un lieto fine: l'esame microscopico ha rivelato alcune minuscole particelle di polvere. Per la missione stessa venne anche inventata una speciale spatola in teflon da impiegarsi per tamponare delicatamente l'interno della capsula. Sono stati così raccolti 1.500 granelli di polvere, la maggior parte dei quali più piccoli di 10 micron.

Ma i laboratori di tutto il mondo erano già pronti a trattare esemplari così piccoli e preziosi grazie al successo della missione Stardust di campionamento di comete della NASA. JAXA ha quindi condiviso generosamente quei minuscoli campioni con i laboratori di tutto il mondo per l'analisi scientifica, e alla fine la missione ha ottenuto un grande successo scientifico.

Avventurette in auto elettrica: il mio primo viaggio senza ritorno garantito

11 de Março de 2018, 7:41Nota: prima di fare domande o commenti, vi raccomando di leggere la prima parte e la seconda parte di questa serie di articoli.

Lo so, lo so, avevo promesso che avrei usato l’auto elettrica solo per i viaggi locali per i quali l’ho appena acquistata, ma è talmente piacevole e divertente da guidare che alla fine, ispirato dalla Dama del Maniero Digitale (anche lei innamorata dell’auto), ho ceduto alla tentazione e ho provato il brivido di un viaggio elettrico al di là della distanza di ritorno garantito.

I veterani dell’elettrico sorrideranno per la mia apprensione, ma l’idea di esaurire l’autonomia e di restare a piedi, magari a pochi chilometri da casa, neanche dieci giorni dopo l’acquisto non mi piace affatto. Pubblico qui il racconto della nostra mini-avventura elettrica per darvi un’idea di cosa si prova concretamente in questi casi: magari può esservi utile per decidere se l’auto elettrica fa per voi. In fondo al racconto trovate anche due conticini sulla convenienza puramente economica di questo tipo di trasporto.

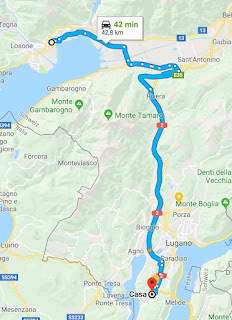

Bisogna inoltre viaggiare a velocità autostradali (100-120 km/h), per le quali la iOn non è affatto ottimizzata. Quanto inciderebbe sull’autonomia quest’andatura spedita?

Dato che la iOn per ora mi indica un’autonomia di 80 chilometri (sulla base del mio attuale stile di guida), è chiaro che potrei arrivare a destinazione senza problemi ma non potrei tornare a casa senza ricaricare da qualche parte. È insomma un viaggio senza ritorno garantito, contrario alla mia regola prudenziale di non allontanarmi dal Maniero tanto da non potervi fare ritorno con la carica residua: ma la Dama del Maniero mi propone di rischiare e di farlo. E chi sono io per dire di no alla Dama e a una sfida da geek del genere?

Ci sto, dico io, ma prima voglio fare una prova generale, senza l’ansia di arrivare in tempo o di non arrivare del tutto se la iOn sbaglia le sue stime e mi lascia a piedi prima di completare il viaggio d’andata o quello di ritorno. Teniamo presente che io non ho mai fatto una carica veloce a una colonnina pubblica con quest’auto; non ho idea di come si comporti. Forse non ne ha mai fatte. Forse dopo sette anni i componenti per la ricarica rapida non funzionano più.

Affare fatto, dice la Dama: prova generale sia.

In elettrico la pianificazione è tutto

Lezione fondamentale di vita in auto elettrica: pianificare. Bisogna preparare un Piano A, un Piano B e magari anche un Piano C. È come andare in barca a vela rispetto a correre col motoscafo: gli imprevisti possono essere tanti e sei molto più in balia degli elementi, perché l’energia che hai a disposizione è limitata e non è sotto il tuo controllo.

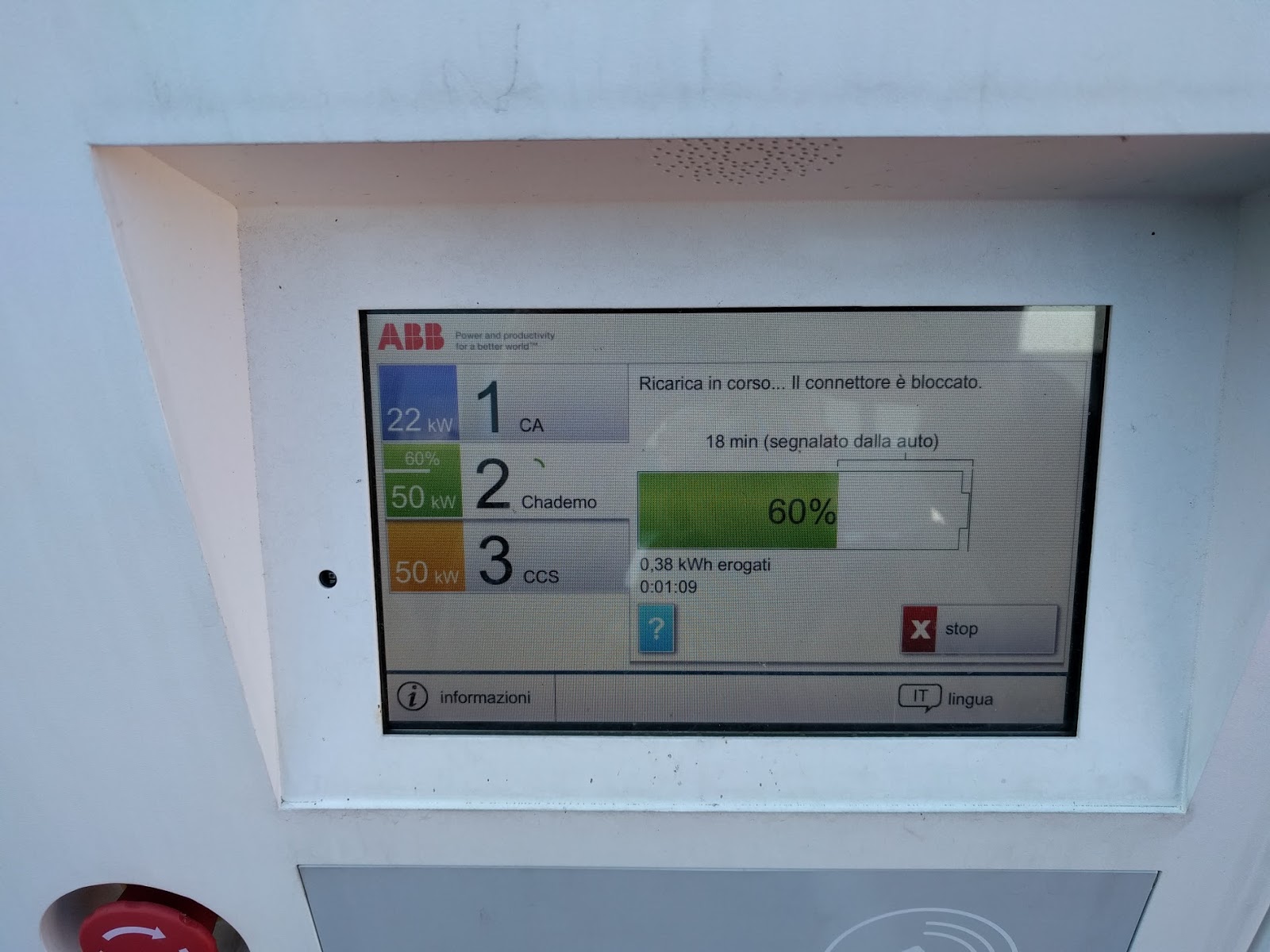

Piano A: troveremo una colonnina di ricarica veloce compatibile (la iOn ha il connettore CHAdeMO, ma non tutte le colonnine ce l’hanno) e tutto andrà magicamente bene. Probabilità: scarse.

Piano B: il Piano A fallirà e dovremo cercare una colonnina di ricarica lenta, caricare per almeno un’ora e poi tornare lentamente al Maniero. Per questo si tiene sempre a bordo l’adattatore/regolatore che consente di caricare da qualunque presa elettrica standard che regga 10 ampere.

Piano C: falliranno i Piani A e B e non troveremo il modo di ricaricare. In questo caso, quando l’indicatore di carica della batteria ci dirà che abbiamo ancora poco più di metà carica gireremo i tacchi e torneremo al Maniero.

Serve una mappa dei punti di ricarica disponibili lungo il percorso: per questo c’è l’impagabile Lemnet.org, sito/app a cura di appassionati, che mostra l’ubicazione di tutti i punti di ricarica di qualunque gestore e ne indica il tipo di connettore, gli orari e le modalità d’uso, permettendo anche di pianificare il viaggio. Lemnet mi dice che ci sono ben tre colonnine compatibili a circa 30 km dal Maniero, il che significa che possiamo fermarci a rabboccare all’andata e/o al ritorno e prima di superare la metà della carica e quindi prima rischiare di non poter tornare con la carica residua a bordo.

Un connettore CHAdeMO porta la batteria della iOn all’80% nel giro di una ventina di minuti: un tempo accettabile, visto che non abbiamo fretta e durante la carica possiamo lavorare (porterò il laptop) o guardarci un video. Forse ce la possiamo fare.

La prova generale

Partiamo dal Maniero digitale poco dopo le 13 e viaggiamo in autostrada a 100-120 km/h, sulla salita del Monte Ceneri e poi lungo la discesa, percorrendo 31 km, fino al primo dei punti di ricarica. Non accendiamo aria condizionata o riscaldamento: non servono, è una bella giornata. Che bello vedere la batteria che si ricarica e l’autonomia che aumenta man mano che scendiamo senza toccare i freni ma usando soltanto la rigenerazione.

Arriviamo al primo punto di ricarica, quello della Lidl di Sant’Antonino, con 50 km di autonomia residua, due tacche oltre metà batteria. Quindi il computerino di bordo della iOn non ha sbagliato, nonostante la salita e discesa e la guida a velocità autostradale. Mal che vada, possiamo tornare al Maniero con l’energia che ci resta.

Ma qui ci coglie il primo intoppo: la colonnina è attiva, ha davvero il connettore CHAdeMO, è pure gratuita per i clienti Lidl, ma è disponibile solo durante gli orari d’apertura del supermercato, ed essendo domenica è chiusa (in Svizzera i negozi chiudono di domenica per legge, salvo rare deroghe). Ce ne rendiamo conto solo dopo aver provato a collegare l’auto senza successo, quando la Dama del Maniero esamina il retro della colonnina e si accorge della scritta esplicativa. Argh. Rileggendo Lemnet.org, mi accorgo che la disponibilità solo in orari di negozio era indicata. In tedesco.

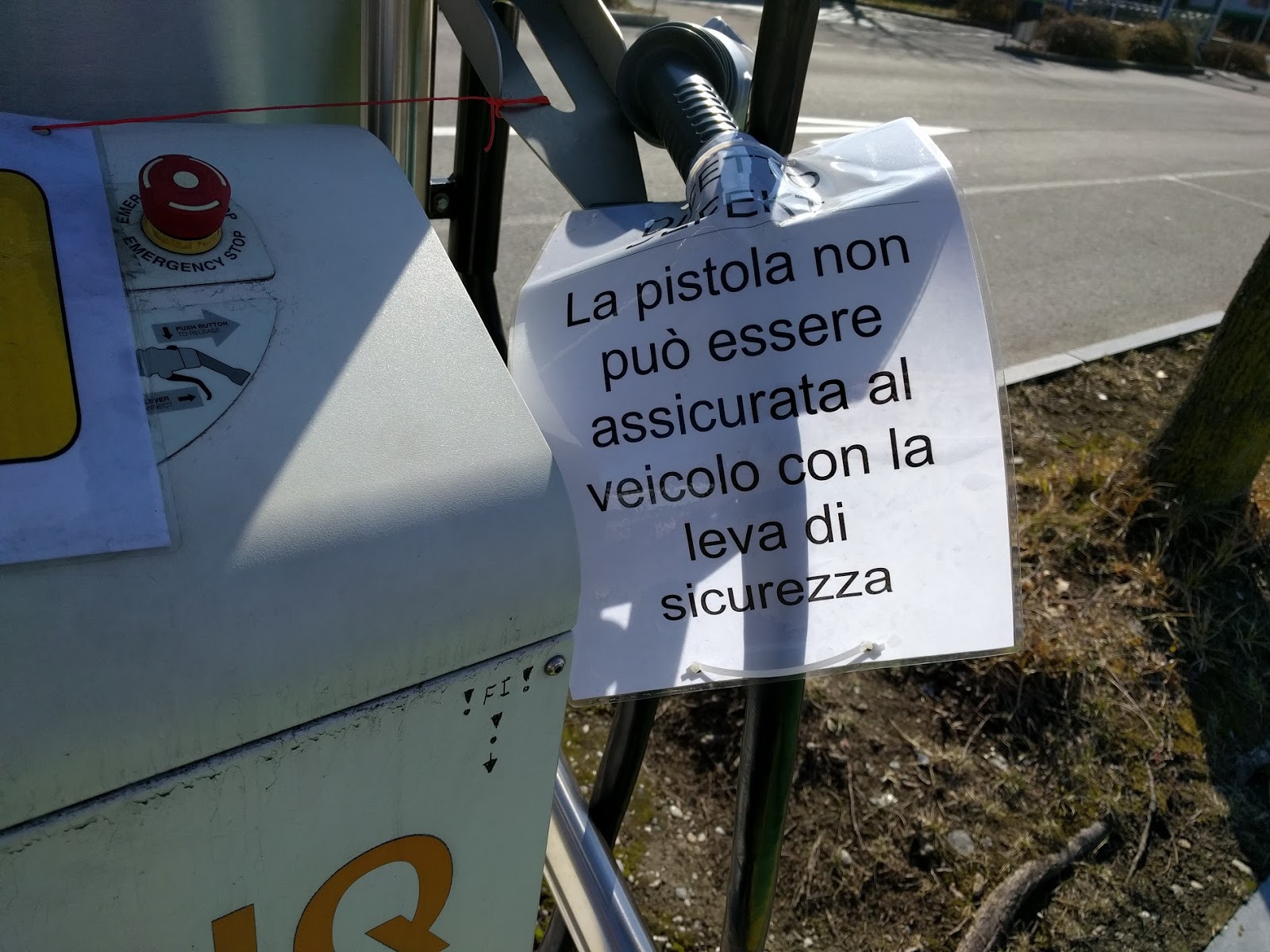

Niente panico! Lemnet.org ci dice che a poche centinaia di metri c’è un’altra colonnina. La raggiungiamo: è quella della Alpiq presso il supermercato Migros. E la troviamo in queste condizioni.

Fantastico. Due delle nostre tre possibilità secondo il Piano A sono inutilizzabili. Questo è quello che succede alle auto elettriche che non hanno una rete di ricarica dedicata. Se consultate Lemnet adesso, trovate l’indicazione che questa colonnina Alpiq è guasta, ma non c’era quando ci siamo andati noi: abbiamo fatto noi la segnalazione a Lemnet. Non so da quanto tempo sia in questo stato.

L’ultima speranza di completare il Piano A è fare altri 5 km lungo il percorso verso Locarno per andare a una colonnina che, secondo Lemnet, sta presso la sede ABB di Quartino e dovrebbe essere aperta e gratuita, ma è dentro l’area uffici della sede. E oggi è domenica. Ho cercato di visitarla con Google Street view la sera prima (pianificare, pianificare!), ma non sono riuscito a vederla. E la carica della iOn è ormai appena sopra la metà. È quasi ora di tornare indietro o di allontanarci fino a Locarno e ricorrere al Piano B: ricarica lenta di almeno due ore, sempre che le colonnine funzionino. Comincio a sentire ansia da autonomia.

Arriviamo alla sede ABB con 51 km di autonomia residua e guardiamo perplessi la colonnina. Sembra proprio su suolo privato, ma non ci sono cancelli o barriere. Parcheggiamo e proviamo a collegarci. Ha un connettore CHAdeMO da 50 kW ed è davvero gratuita: cosa più importante, funziona nonostante sia domenica.

|

| Ero così scettico che non ho neanche parcheggiato decentemente. |

In venti minuti facciamo la ricarica dal 57 all’82%, dimostrando che il connettore CHAdeMO della iOn funziona correttamente: è un primo successo ed è un dubbio in meno fra i tanti di un principiante. Scopriamo che durante la carica veloce c’è un forte rumore di ventole in cabina, che però da fuori quasi non si sente. Abbiamo di nuovo 81 km di autonomia. E abbiamo caricato gratis: in pratica la ABB ci ha regalato 30 km, con un’iniziativa di promozione del trasporto elettrico davvero lodevole. È come se un benzinaio ci avesse regalato un paio di litri di benzina.

Con questa ricarica il Piano A è salvo: potremmo andare a Locarno e tornare a casa senza ulteriori tappe. Non andiamo fino a Locarno, vista l’ora, ma torniamo a casa senza risparmiare i cavalli, concedendoci una tappa per esaminare un “Super Charger” (sic), una nuova colonnina della rete GOFAST che abbiamo notato in allestimento a Cadenazzo ed è al momento inattiva. Ha un connettore CHAdeMO, per cui diventerà un’ulteriore possibilità di ricarica veloce quando passo da queste parti. L’ho subito segnalata a Lemnet, che l’ha già inclusa.

Dopo 28 km, che includono la salita del Monte Ceneri sulla strada statale, che sale molto più in alto dell’autostrada ma che prendiamo per mettere alla prova le capacità di arrampicata della iOn (ottime), arriviamo a Lugano con 22 km di autonomia residua. Cominciamo a notare che una delle cose che impari a fare, con un’auto elettrica di questo genere, è vivere con margini di autonomia che sono meno della riserva di tante auto a benzina: ma è normale.

Prima di rientrare al Maniero Digitale, facciamo tappa al punto di ricarica GOFAST di Pambio-Noranco per una mini-ricarica di prova, visto che ho aperto un account presso Swisscharge (con relativa app Android e iOS) che mi consente di pagare presso questa colonnina. Oltretutto come nuovo utente ho 30 franchi di credito, donati da Swisscharge quando ho aperto l’account. La colonnina, comandata tramite l’app di Swisscharge, funziona: di conseguenza ricarico gratis usando il connettore CHAdeMO e scopro che la iOn qui carica a 45.8 kW. Fra l’altro, sulla rete GOFAST l’app di Swisscharge mi permette di prenotare una colonnina specifica. Comodo.

Rientriamo al Maniero (6 km) e festeggiamo la prima avventuretta elettrica. So che ai Teslari e a chi ha già l’elettrica queste celebrazioni sembreranno ridicole, ma quando sei principiante è così: questi esperimenti servono davvero per togliersi le angosce e capire la realtà della scelta di un’auto elettrica. Ci sono tante abitudini nuove da imparare e tante incertezze da risolvere: mi sembra di essere tornato ai tempi delle prime configurazioni di Linux, quando installare i driver era un terno al lotto, si festeggiava il fatto che le cose funzionassero almeno decentemente, e si sopportava un’interfaccia ostica e grezza pur di avere la libertà di gestire davvero il proprio computer. Ora so che dopo sette anni senza manutenzione significativa, quest’auto elettrica funziona regolarmente ed è in grado di gestire la ricarica rapida presso la crescente rete di colonnine veloci.

Domani, chiede la Dama del Maniero, rischiamo un viaggio di lavoro in elettrico? Visto che la prova generale è andata bene, a parte qualche intoppo dovuto a colonnine inaccessibili, accetto la nuova sfida.

Dopo la prova generale, il debutto

Lunedì 5 marzo. Stavolta si fa sul serio: tentiamo un viaggio di lavoro al di là dell’autonomia di ritorno garantito della iOn. Ho messo sotto carica l’auto durante la notte, per avere il “pieno”, e scopro con piacere che per la prima volta il computer della iOn mi dice che ho 96 km di autonomia. Niente male.

Partiamo dal Maniero a riscaldamento spento, per avere il massimo di autonomia, e fa freddo. La Dama del Maniero fa un appunto mentale: serve una coperta da tenere in auto.

Dobbiamo essere a Locarno puntuali, e tutto procede bene fino a dopo il Monte Ceneri, quando ci troviamo imbottigliati nel traffico del mattino. Accumuliamo un ritardo che non ci consente di ricaricare alla ABB all’andata. Nessun problema: abbiamo autonomia sufficiente per arrivare a destinazione anche senza ricaricare, e arriviamo puntuali dopo 43 km di percorrenza. Ci restano 43 km di autonomia residua ed esattamente il 50% di batteria. In teoria potremmo quindi tornare a casa senza ricaricare, ma applichiamo una regola imparata dai Teslari: mai rinviare una ricarica; mai rischiare. L’imprevisto è sempre in agguato.

Così, terminata la lezione a scuola (una introduzione alla sicurezza informatica e alla gestione della privacy nei social network e nell’Internet delle Cose), ripartiamo e facciamo una tappa al punto di ricarica dell’ABB. Vista la sua ubicazione insolita, all’interno del parcheggio aziendale, entro e chiedo conferma che sia davvero gratuita e accessibile a tutti. La risposta è un confortante sì, per il quale ringrazio sentitamente. Ormai so come si fa e quindi carico senza più patemi. Un’altra trentina di km gratuiti di ricarica e ripartiamo. Stavolta abbiamo margini abbondanti e quindi accendiamo il riscaldamento.

Arriviamo al Maniero Digitale senza alcun problema: la iOn usata si è dimostrata ancora più flessibile di quello che ci aspettavamo e abbiamo percorso 93 km senza emettere gas di scarico, senza rilasciare particolato dai freni e senza fare rumore. Come se non bastasse, un viaggio che ci sarebbe costato circa 10 franchi di benzina è costato in kWh meno di due (grazie anche alla ricarica gratuita della ABB).

Facciamo due conti

Avendo tenuto traccia dei consumi della mia auto a benzina (Opel Mokka con cambio automatico, scelto per abituarmi all’elettrico, che appunto non ha le marce), so che un chilometro a benzina mi costa 11 centesimi di franco. Un kWh di corrente mi costa (tutto compreso) 14 centesimi a tariffa notturna (18,9 a tariffa diurna). Se consumo 16 kWh per caricare la batteria e ne ottengo circa 80 km di autonomia (in realtà qualcosina di più, ma fa niente), un km elettrico mi costa 2,9 centesimi. In altre parole, viaggiare in elettrico non solo è silenzioso e quasi del tutto non inquinante: ho la conferma pratica che mi costa circa un quarto di quello che mi costa girare con la mia attuale auto a benzina.

Per contro, le auto elettriche costano molto di più di quelle endotermiche. Qui in Svizzera, un’auto nuova a benzina paragonabile alla iOn (una Fiat Panda, una Hyundai i10 o una Suzuki Celerio) costa circa 10.000 franchi. La iOn nuova costa 22.500 franchi: più del doppio. Supponendo spannometricamente un costo al km a benzina di 0,07 CHF (1,5 CHF/litro e 20 km/litro), con un’elettrica ho un risparmio di 4 centesimi al chilometro. Se ho fatto bene i conti, questo risparmio compensa la differenza di prezzo dell’auto dopo circa 312.000 km. Sono tanti. A 70 km/giorno di percorrenza media, sono circa dodici anni prima di arrivare al pareggio.

È vero che un’elettrica non ha cambi d’olio o di pastiglie dei freni frequenti quanto quelli di un’endotermica e di solito ha tasse di circolazione e costi assicurativi più bassi, e tutto questo riduce i costi di gestione, ma comunque la strada da fare per recuperare la differenza di prezzo resta tanta. I prezzi delle batterie, e quindi delle auto elettriche, stanno però scendendo rapidamente, mentre l’autonomia sale.

Se il vostro obiettivo è soltanto risparmiare, insomma, l’elettrico attualmente non è una soluzione sensata, a meno che facciate una quantità spropositata di chilometri. Io, avendola acquistata usata e avendo un’auto a benzina meno parca, recupero la spesa della iOn come seconda auto dopo 160.000 km (che sono comunque tanti).

Le ragioni per scegliere un’auto elettrica devono essere altre: per esempio l’accesso a zone a traffico limitato (o, nel mio caso, al vialetto di fronte a casa senza appestare l’aria dei vicini e far baccano) o la possibilità di circolare quando c’è un blocco del traffico, la comodità di non dover più andare a far benzina (o, peggio ancora, metano o GPL), oppure il sentimento ecologico. Infatti si può discutere sull’inquinamento prodotto dalle centrali elettriche e dalla fabbricazione delle auto elettriche, ma è indiscutibile che queste auto non inquinano localmente (zero particolato, zero CO2, zero NOx, zero rumore).

Probabilmente la soluzione di compromesso più sensata, in questo momento e in territori poco serviti elettricamente, è un’ibrida (che perlomeno riduce i consumi e l’inquinamento locale), meglio se PHEV (cioè con batteria ricaricabile dalla presa di corrente oltre che dal motore endotermico), meglio ancora se a lunga autonomia elettrica (50-60 km), così tutti i giri a corto raggio, per esempio in città, si possono fare in modalità elettrica.

E ora via, verso nuove avventure elettriche: nella prossima puntata vi racconterò i miei tentativi di “hackerare” la iOn.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Podcast del Disinformatico del 2018/03/09

9 de Março de 2018, 12:46 È disponibile per lo scaricamento il podcast della puntata di oggi del Disinformatico della Radiotelevisione Svizzera. Buon ascolto!

È disponibile per lo scaricamento il podcast della puntata di oggi del Disinformatico della Radiotelevisione Svizzera. Buon ascolto!