Ci vediamo stasera a Spotorno?

июля 22, 2018 10:29Come preannunciato, stasera alle 21.30 sarò a Spotorno, in Piazza della Vittoria, come relatore ospite di Scienza Fantastica, il progetto culturale del Comune di Spotorno che si tiene dal 21 al 30 luglio, per parlare dei viaggi nel tempo dal punto di vista scientifico ed esplorare le implicazioni serie e semiserie di un’eventuale scoperta di un modo per compierli.Se siete da quelle parti e vi va, vi aspetto!

Quanta superficie di pannelli solari servirebbe per dare energia al mondo? L’origine di un grafico molto diffuso

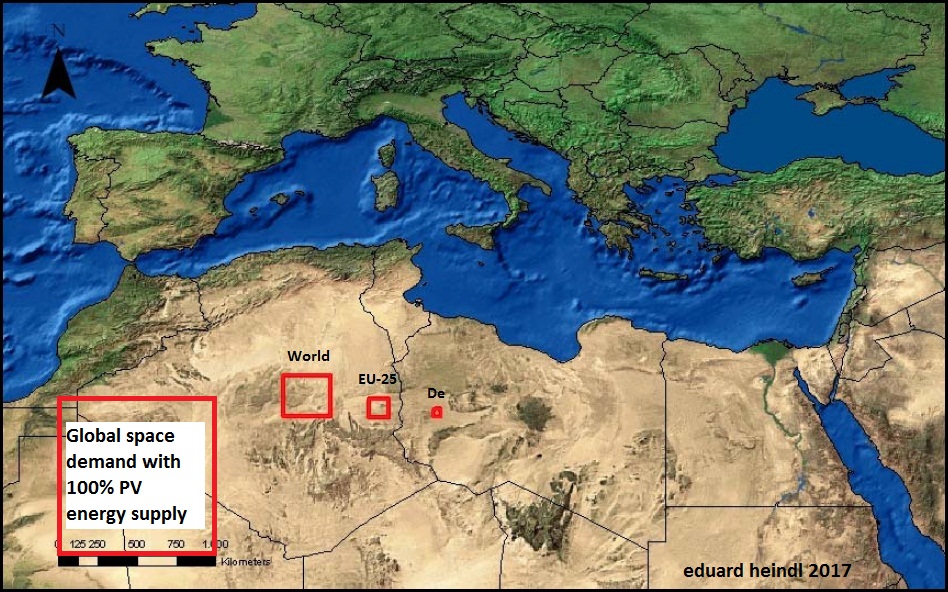

июля 22, 2018 5:20Da anni vedo circolare l’immagine che vedete qui sopra: rappresenterebbe la superficie di pannelli solari sufficiente a soddisfare l’intero fabbisogno di energia elettrica della Germania (D), dei 25 paesi dell’Unione Europea (EU-25) e del mondo intero (Welt).

Non ne avevo mai cercato la fonte, ma ieri ho letto un tweet che me l’ha fornita direttamente, citando l’autrice, Nadine May. È bastato questo e un minimo sforzo in Google per trovare il documento completo dal quale proviene il grafico: la versione in inglese si intitola Eco-balance of a Solar Electricity Transmission from North Africa to Europe, risale al 2005 ed è la tesi di laurea di Nadine May presso la facoltà di scienze fisiche e geologiche dell’Università Tecnica di Braunschweig.

Il grafico è a pagina 26 della tesi (Figura 12) ed ha una didascalia che ne chiarisce il senso: è un “theoretical space requirement”, ossia un requisito di superficie teorico qualora un impianto solare fosse collocato in quelle aree geografiche. Va quindi considerato come una spannometria: un esercizio matematico-scientifico per farsi un’idea delle grandezze in gioco e per rispondere a quelli che pensano che per alimentare il pianeta dovremmo tappezzare il mondo intero di pannelli.

La tesi fornisce le cifre alla base del grafico: se il fabbisogno energetico mondiale è di 16.076 TWh/anno (dato riferito al 2004), per soddisfarlo sarebbe sufficiente una superficie di 254 km per 254 km; per soddisfare quello europeo servirebbe un’area di 110 km per 110 km; e per soddisfare quello tedesco ne servirebbe una da 45 per 45 km, secondo i calcoli di Nadine May.

Dalla lettura attenta della tesi emerge anche un altro dettaglio importante: non si tratta di pannelli fotovoltaici, ma di pannelli solari termici, ossia (sezione 2.2.1) di specchi che concentrano la luce solare su condotte contenenti un vettore termico fluido, il cui riscaldamento viene usato per generare vapore acqueo, che aziona una turbina che a sua volta genera corrente elettrica.

Questa spannometria pone anche la sfida tecnica non banale del trasporto di tutta questa energia elettrica dalle zone desertiche ai luoghi di consumo e forse non considera sufficientemente le sue implicazioni un po’ colonialiste, ma è comunque uno spunto di riflessione; un dato di massima dal quale partire. Altre spannometrie più recenti (2017) stimano un fabbisogno mondiale circa doppio (30.000 TWh/anno) e, nel caso del fotovoltaico, una superficie di 200.000 kmq, equivalente a un quadrato di 448 km di lato. Se portassimo gli otto miliardi di esseri umani del pianeta ai consumi energetici tedeschi, secondo queste stime servirebbe un quadrato di 1000 km di lato.

Insomma: dovremmo tappezzare di pannelli tutto il mondo? No. Nello scenario più ambizioso sarebbe sufficiente un quindicesimo dell’area desertica del pianeta, ossia il quadrato in basso a sinistra in questo grafico.

|

| Fonte: Energy-age, 2017. |

Certo, una serie di centrali solari che copra in tutto 200.000 o un milione di chilometri quadrati, con relativa rete di distribuzione planetaria, sarebbe un’opera ingegneristica ciclopica, ma non sarebbe la prima: con mezzi molto meno avanzati di quelli odierni l’umanità ha saputo costruire piramidi, creare i canali di Panama e Suez, costruire dighe immense e reti ferroviarie e stradali colossali; ha saputo organizzarsi per debellare malattie devastanti.

Costa? Ovviamente. Ma non dimentichiamoci che gli Stati Uniti, da soli, spendono in armi oltre 600 miliardi di dollari l’anno. Poi ci sono le spese militari del resto del mondo.

E non dimentichiamoci le parole attribuite a un protagonista di un altro progetto apparentemente impossibile e faraonico di cui ricorre in questi giorni il quarantanovesimo anniversario: Jim Lovell (Apollo 13).

“D’ora in poi viviamo in un mondo nel quale l’uomo ha camminato sulla Luna. Non è stato un miracolo; abbiamo semplicemente deciso di andarci.”

Sono troppo ottimista? Sicuramente. Una specie intelligente non spenderebbe oltre 600 miliardi di dollari l’anno in bombardieri, testate nucleari e stipendi per addestrare gente ad ammazzare più efficientemente il prossimo. Ma si può sempre sperare che prima o poi la specie maturi. E semplicemente decida di fare.

Documento di approfondimento: Concentrating Solar Power for the Mediterranean Region, DLR/Ministero Federale Tedesco per l’Ambiente (2005). Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

L’incredibile restauro delle immagini di Apollo 11

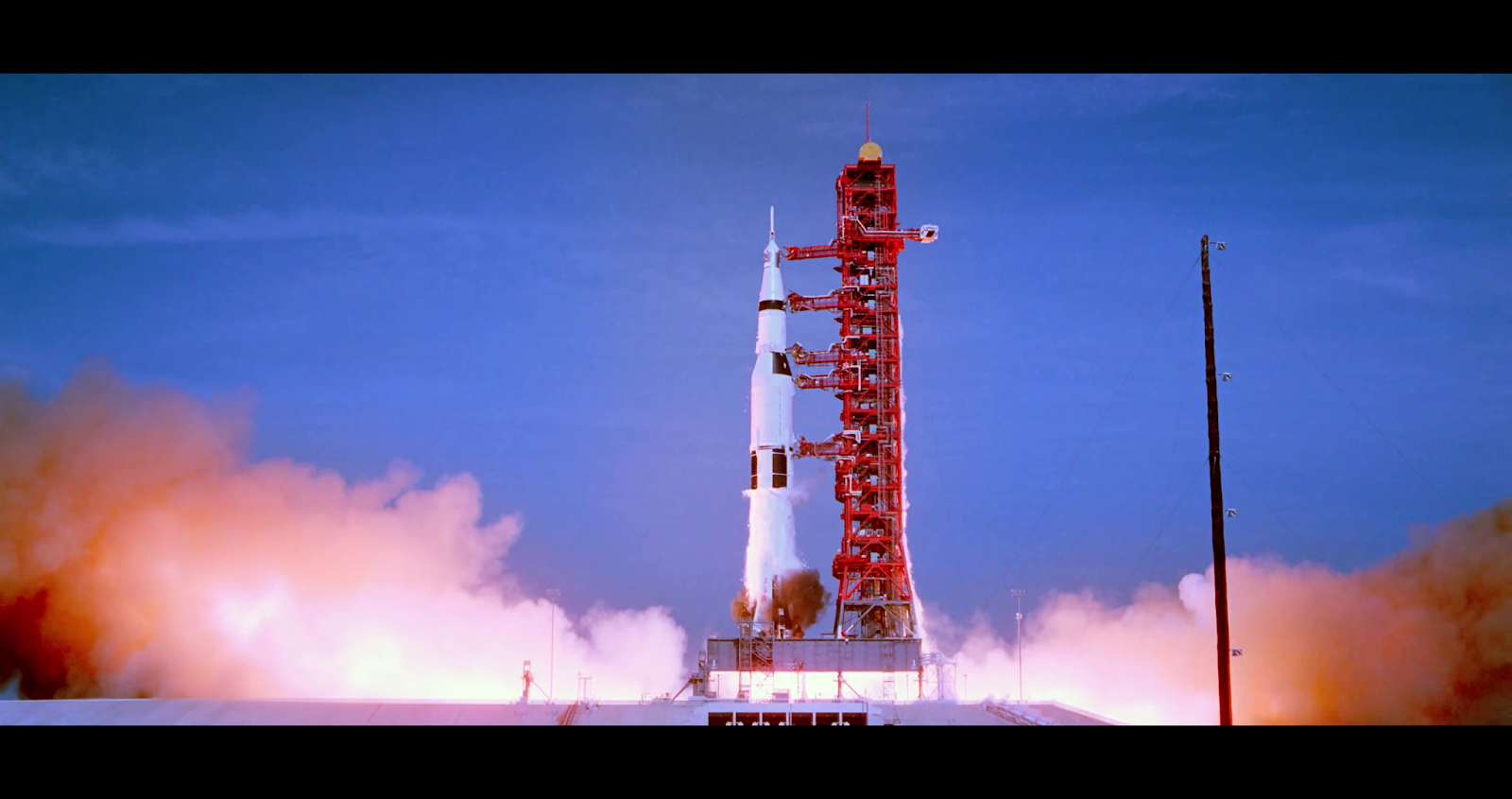

июля 21, 2018 5:28Ieri, 20 luglio, sono state presentate le primissime immagini del documentario Apollo 11 (Apollo11movie.com; Twitter @Apollo11movie), che userà immagini originali restaurate per raccontare la storia del primo sbarco sulla Luna.

Il lavoro di ripulitura, restauro, rimozione della grana, stabilizzazione e ripristino del colore è assolutamente incredibile. Guardatevi il trailer sul monitor più grande e definito che avete: la prima volta che l’ho visto ho fatto un salto sulla sedia, perché non ho mai visto immagini come queste.

Ho estratto le immagini salienti del trailer dalla versione Youtube (ce n’è anche una su Vimeo), che ho catturato a 3840 pixel di larghezza, e le ho messe a confronto con materiale analogo già disponibile. Ingranditele: hanno una risoluzione spaventosa. Potete usarle come wallpaper su un monitor 4K senza vedere la grana. Se guardate con attenzione, noterete qua e là qualche minimo artefatto digitale e le aberrazioni cromatiche nelle zone periferiche delle immagini, tipiche delle riprese su pellicola dell’epoca. Ma il risultato è oltre quello che pensavo fosse possibile.

Le immagini del trailer sono quelle con le bande nere sopra e sotto; le altre, a titolo di confronto, sono di altra provenienza (ne ho indicato la fonte).

|

| Un vettore Saturn V sulla torre di lancio. |

|

| Neil Armstrong, di spalle, durante la vestizione pre-lancio. |

|

| Buzz Aldrin durante la vestizione pre-lancio. |

|

| Ancora Aldrin. |

|

| Mike Collins durante la vestizione pre-lancio. |

Ora che avete abituato la vista alla qualità di queste immagini, confrontatele con le migliori disponibili finora, che avevo acquisito (grazie alle vostre donazioni) e usato per il documentario libero e gratuito Moonscape.

|

| Da Moonscape. |

|

| Da Moonscape. |

|

| Da Moonscape. |

Confrontate questa immagine da Apollo 11 non con le riprese cinematografiche, ma con la foto della stessa situazione:

|

| Foto NASA S69-39956. |

Oppure confrontate le immagini del centro di lancio (LCC) a Cape Kennedy, in Florida, disponibili negli archivi NASA, con la versione restaurata:

Qualche altro fotogramma tratto da Apollo 11:

Quando potremo vedere questo restauro nella sua interezza su grande schermo? Ancora non si sa: secondo le informazioni raccolte da Collectspace.com, Apollo 11 non ha ancora una data di uscita ed è ancora in fase di post-produzione.

Il documentario è diretto da Todd Douglas Miller ed è prodotto dalla CNN Films e dalla Statement Pictures dello stesso Miller, che non è nuovo all’argomento, dato che ha già diretto il cortometraggio The Last Steps (2016), dedicato all’ultimo sbarco umano sulla Luna, quello della missione Apollo 17, avvenuto nel 1972.

Per restare informati su Apollo 11 potete seguire la Neon (Twitter: @NEONrated; sito: Neonrated.com), che detiene i diritti mondiali del documentario secondo Variety, la CNN Films (Twitter: @CNNfilms; sito: (cnn.com/cnnfilms), che ha i diritti TV statunitensi, oppure la Statement Pictures (sito: Statementpictures.com).

Avvertenza cordiale: i commenti che negano gli allunaggi verranno cestinati e chi li invia verrà bannato immediatamente e definitivamente. Gli imbecilli si trovino un altro sfogo per le loro piccole frustrazioni. I dubbiosi, invece, sono benvenuti e sono invitati a leggere questo libro gratuito.

Questo articolo vi arriva gratuitamente e senza pubblicità grazie alle donazioni dei lettori. Se vi è piaciuto, potete incoraggiarmi a scrivere ancora facendo una donazione anche voi, tramite Paypal (paypal.me/disinformatico), Bitcoin (3AN7DscEZN1x6CLR57e1fSA1LC3yQ387Pv) o altri metodi.

Podcast audio e video del Disinformatico del 2018/07/20

июля 20, 2018 13:51 È disponibile per lo scaricamento il podcast della puntata di oggi (20 luglio) del Disinformatico della Radiotelevisione Svizzera.

È disponibile per lo scaricamento il podcast della puntata di oggi (20 luglio) del Disinformatico della Radiotelevisione Svizzera.

Tutti i podcast (audio) più recenti sono ascoltabili in streaming e scaricabili da questa pagina del sito della RSI; lo streaming video integrale, se disponibile, è archiviato qui oppure presso www.rsi.ch/web/webradio ed è incorporato qui sotto. Buon ascolto e buona visione!

I telefonini fanno male alla memoria?

июля 20, 2018 9:20Uno studio dell’Istituto tropicale e di sanità pubblica svizzero effettuato su 700 giovani in Svizzera e pubblicato sulla rivista Environmental Health Perspectives ha attirato molta attenzione nei media perché sembra portare prove della tesi che campi elettromagnetici ad alta frequenza dei telefoni mobili possono avere effetti nefasti sullo sviluppo della memoria in alcune zone del cervello (rsi.ch; Ticinonews; La Regione; Blick).Sul sito della rivista, però, l’articolo non c’è. Così ho contattato la rivista e mi sono fatto dare un link di anteprima all’articolo, che uscirà ufficialmente tra pochi giorni. Si intitola Memory performance, wireless communication and exposure to radiofrequency electromagnetic fields: a prospective cohort study in adolescents (DOI: 10.1016/j.envint.2015.09.025).

Leggendo l’articolo risulta che i dati sono ancora assolutamente preliminari e non certi: “i risultati dello studio possono essere stati influenzati dalla pubertà, che ha effetto sia sull’uso del telefonino sia sullo stato cognitivo e comportamentale del partecipante”.

In ogni caso, per scrupolo di sicurezza i ricercatori consigliano di minimizzare il rischio “usando cuffiette o il vivavoce durante le chiamate, in particolare quando la qualità della rete è bassa e il telefonino lavora alla massima potenza”.