Este blog foi criado em 2008 como um espaço livre de exercício de comunicação, pensamento, filosofia, música, poesia e assim por diante. A interação atingida entre o autor e os leitores fez o trabalho prosseguir.

Leia mais: http://comunicatudo.blogspot.com/p/sobre.html#ixzz1w7LB16NG

Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

México põe em marcha sua reforma na mídia

26 de Março de 2013, 21:00 - sem comentários aindaObjetivo é evitar monopólios para, com isso, beneficiar a sociedade, e não os grandes grupos

A reportagem abaixo, produzida pela Reuters, foi publicada na Yahoo News.

A Câmara dos Deputados do México aprovou preliminarmente, dias atrás, a tão esperada reforma das telecomunicações e meios de comunicação, destinada a aumentar a concorrência e acesso a mercados dominados por empresas dos bilionários Carlos Slim e Emilio Azcárraga.

A Câmara aprovou por larga maioria as bases do projeto que o governo enviou no início de março, e alguns pontos específicos continuarão a ser debatidos nos próximos dias. O passo seguinte, agora, é a provável aprovação também do Senado.

Esta é a primeira grande reforma econômica do presidente Enrique Peña Nieto. Ela estipula que nenhum grupo pode mais de 50% do mercado de telecomunicações e mídia, para barrar monopólios e oferecer preços mais baixos e melhores serviços para os consumidores.

Pelo projeto presidencial, as grandes empresas terão que se desfazer de negócios para se ajustar às novas regras. O projeto amplia também os limites de investimento de grupos estrangeiros no mercado de telecomunicações mexicano. Também estão previstas licitações para a abertura de dois novos canais de televisão.

A gigante das telecomunicações América Móvil, coração do império de Slim, controla 70% do mercado sem fio do México e cerca de 80% do da linha fixa.

Fora isso, o grupo de mídia Televisa, da família Azcarraga, tem 70% da audiência na televisão aberta e é também um dos líderes em tevê por assinatura.

“Em nosso país existe apenas um território e ele não é uma propriedade de qualquer empresa, e não podemos continuar reféns de monopólios”, disse durante o debate Julio Cesar Moreno, deputado do Partido da Revolução Democrática (PRD), de esquerda e de oposição.

As ações da Televisa, da TV Azteca (segunda maior emissora de televisão do país) e da América Móvil caíam desde a apresentação do projeto.

Apesar do apoio dos principais partidos à reforma proposta de Peña Nieto, há divergências em alguns assuntos.

Parlamentares da oposição dizem que o ponto central da discórdia é que o Partido Revolucionário Institucional (PRI) procurou alterar a parte do projeto que diz respeito à televisão via satélite.

Também houve divergências quanto a se o presidente da república deve ou a não emitir um parecer sobre a outorga de concessões. Faltou consenso, igualmente, na forma de nomeação dos integrantes de um novo órgão, o Instituto Federal de Telecomunicações, que terá poder para ordenar a venda de ativos para evitar monopólios.

O projeto de reforma também propõe a criação de tribunais especializados para resolver litígios de telecomunicações e de mídia – setores caracterizados por longas e complexas disputas legais.

Comissão do Senado discute nesta quarta projeto de lei sobre direito de resposta

26 de Março de 2013, 21:00 - sem comentários aindaA proposta tem como relator na CCJ o senador Pedro Taques (PDT-MT) e sofreu emendas ao longo de 2012. Aplica-se a todos os meios de comunicação em qualquer plataforma (física ou digital) e a qualquer reportagem, nota ou notícia "que divulgue fato inverídico ou errôneo, cujo conteúdo atente contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação".

A lei não se aplicaria aos comentários de leitores (ou da audiência), nem à "crítica inspirada pelo interesse público e a exposição de doutrina ou idéia". Se aprovado na CCJ (e eventualmente em outras comissões no Senado), o projeto precisará ser aprovado no plenário da Casa.

Difamação no Código Penal

O projeto do novo Código Penal, em tramitação também no Senado, aumenta a pena mínima para o crime de difamação dos atuais três meses para dois anos de prisão. Juristas e entidades da sociedade civil criticam esta e outras mudanças propostas ao Código, segundo o Knight Center.

Principais pontos do PL 141/2011

- O pedido de resposta deve ser feito em até 60 dias a partir da data da última veiculação da matéria supostamente ofensiva, por meio de correspondência com aviso de recebimento encaminhada ao veículo;

- A resposta deverá ter o mesmo destaque, publicidade e periodicidade da suposta ofensa. No caso da TV e do rádio, deverá ter também a mesma duração da matéria que provocou a ofensa;

- Ela deverá, ainda, ser veiculada na edição seguinte à que trouxe o conteúdo supostamente ofensivo;

- Se o veículo não divulgar a resposta em até sete dias a partir do recebimento do pedido, o ofendido poderá entrar com ação judicial pedindo a veiculação;

- A partir da data em que o juiz receber o pedido de resposta, o repsponsável pelo veículo de comunicação terá três dias para contestar;

- Nas 24 horas seguintes ao recebimento do pedido, o juiz terá de avaliar se a alegação supostamente ofensiva tem verossimilhança e se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, para então determinar a data e demais condições para veiculação da resposta em até dez dias;

- O veículo pode recorrer da decisão judicial e, em caso de urgência, pedir a suspensão provisória da decisão.

(Publicado na ABRAJI)

Na hora de fazer não gritou

24 de Março de 2013, 21:00 - sem comentários aindaEssa frase, ouvida por muitas mulheres na hora do parto, é uma das tantas caras da violência obstétrica que vitima uma em cada quatro mulheres brasileiras. Eu fui uma delas

Eu tive meu filho em um esquema conhecido por profissionais da área da saúde como o limbo do parto: um hospital precário, porém maquiado para parecer mais atrativo para a classe média, que atende a muitos convênios baratos, por isso está sempre lotado, não é gratuito, mas o atendimento lembra o pior do SUS, porém sem os profissionais capacitados dos melhores hospitais públicos nem a infraestrutura dos hospitais caros particulares para emergências reais. Durante o pré-natal, fui atendida por plantonistas sem nome. Também não me lembro do rosto de nenhum deles. O meu nome variava conforme o número escrito no papel de senha da fila de espera: um dia eu era 234, outro 525. Até que, durante um desses “atendimentos” a médica resolveu fazer um descolamento de membrana, através de um exame doloroso de toque, para acelerar meu parto, porque minha barriga “já estava muito grande”. Saí do consultório com muita dor e na mesma noite, em casa, minha bolsa rompeu. Fui para o tal hospital do convênio já em trabalho de parto.

Quando cheguei, me instalaram em uma cadeira de plástico da recepção e informaram meus acompanhantes que eu deveria procurar outro hospital porque aquele estava lotado. Lembro que fazia muito frio e eu estava molhada e gelada, pois minha bolsa continuava a vazar. Fiquei muito doente por causa disso. Minha mãe ameaçou ligar para o advogado, disse que processaria o hospital e que eu não sairia de lá em estágio tão avançado do trabalho de parto. Meu pai quis bater no homem da recepção. Enquanto isso, minhas contrações aumentavam. Antes de ser finalmente internada, passei por um exame de toque coletivo, feito por um médico e seus estudantes, para verificar minha dilatação. “Já dá para ver o cabelo do bebê, quer ver pai?” mostrava o médico para seus alunos e para o pai do meu filho. Consigo me lembrar de poucas situações em que fiquei tão constrangida na vida. Cerca de uma hora depois, me colocaram em uma sala com várias mulheres. Quando uma gritava, a enfermeira dizia: “pare de gritar, você está incomodando as outras mães, não faça escândalo”. Se eu posso considerar que tive alguma sorte neste momento, foi o de terem me esquecido no fim da sala, pois não me colocaram o soro com ocitocina sintética que acelera o parto e aumenta as contrações, intensificando muito a dor. Hoje eu sei que se tivessem feito, provavelmente eu teria implorado por uma cesariana, como a grande maioria das mulheres.

Não tive direito a acompanhante. O pai do meu filho entrava na sala de vez em quando, mas não podia ficar muito para preservar a privacidade das outras mulheres. A moça que gritava pariu no corredor. Até que uma enfermeira lembrou de mim e me mandou fazer força. Quando eu estava quase dando a luz, ela gritou: “pára!” e me levou para o centro cirúrgico. Lá me deram uma combinação de anestesia peridural com raquidiana, sem me perguntar se eu precisava ou gostaria de ser anestesiada, me deitaram, fizeram uma episotomia (corte na vagina) sem meu consentimento – procedimento desnecessário na grande maioria dos casos, segundo pesquisas da medicina moderna – empurraram a minha barriga e puxaram meu bebê em um parto “normal”. Achei que teria meu filho nos braços, queria ver a carinha dele, mas me mostraram de longe e antes que eu pudesse esticar a mão para tocá-lo, levaram-no para longe de mim. Já no quarto, tentei por três vezes levantar para ir até o berçario e três vezes desmaiei por causa da anestesia. “Descanse um pouco mãezinha” diziam as enfermeiras “Sossega!” Eu não queria descansar, só estaria sossegada com meu filho junto de mim! O fotógrafo do hospital (que eu nem sabia que estava no meu parto) veio nos vender a primeira imagem do bebê, já limpo, vestido e penteado. Foi assim que eu vi pela primeira vez o rostinho dele, que só chegou para mamar cerca de 4 horas depois.

Faz exatamente nove anos que tudo isso aconteceu e hoje é ainda mais doloroso relembrar porque descobri que o que vivi não foi uma fatalidade, ou um pesadelo: eu, como uma a cada quatro mulheres brasileiras, fui vítima de violência obstétrica.

UMA EM CADA QUATRO MULHERES SOFRE VIOLÊNCIA NO PARTO

O conceito internacional de violência obstétrica define qualquer ato ou intervenção direcionado à mulher grávida, parturiente ou puérpera (que deu à luz recentemente), ou ao seu bebê, praticado sem o consentimento explícito e informado da mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções e preferências. A pesquisa “Mulheres brasileiras e Gênero nos espaços público e privado”, divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, mostrou que uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. As mais comuns, segundo o estudo, são gritos, procedimentos dolorosos sem consentimento ou informação, falta de analgesia e até negligência.

Mas há outros tipos, diretos ou sutis, como explica a obstetriz e ativista pelo parto humanizado Ana Cristina Duarte: “impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência, tratar uma mulher em trabalho de parto de forma agressiva, não empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer forma que a faça se sentir mal pelo tratamento recebido, tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes infantilizados e diminutivos, submeter a mulher a procedimentos dolorosos desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição ginecológica com portas abertas, submeter a mulher a mais de um exame de toque, especialmente por mais de um profissional, dar hormônios para tornar o parto mais rápido, fazer episiotomia sem consentimento”.

“A lista é imensa e muitas nem sabem que podem chamar isso de violência. Se você perguntar se as mulheres já passaram por ao menos uma destas situações, provavelmente chegará a 100% dos partos no Brasil” diz Ana Cristina, que faz parte de um grupo cada vez maior de mulheres que, principalmente através de blogs e redes sociais, têm lutado para denunciar a violência obstétrica tão rotineira e banalizada nos aparelhos de saúde.

“Algumas mulheres até entendem como violência, mas a palavra é mais associada a violência urbana, fisica, sexual” diz a psicóloga Janaína Marques de Aguiar, autora da tese “Violência institucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de acolhimento como uma questão de gênero” que entrevistou puérperas (com até três meses de parto) e profissionais de maternidades públicas de São Paulo. “Quando a gente fala em violência na saúde, isso fica dificil de ser visualizado. Porque há um senso comum de que as mulheres podem ser maltratadas, principalmente em maternidades públicas” acredita. E dá alguns exemplos: “Duas profissionais relataram, uma médica e uma enfermeira, que um colega na hora de fazer um exame de toque em uma paciente, fazia brincadeiras como ‘duvido que você reclame do seu marido’ e ‘Não está gostoso?”

Em março de 2012, um grupo de blogueiras colocou no ar um teste de violência obstétrica, que foi respondido de forma voluntária por duas mil mulheres e confirmou os resultados da pesquisa da Fundação Perseu Abramo. “Apesar de não terem valor científico, os resultados mostraram que 51% das mulheres estava insatisfeita com seu parto e apenas 45% delas disse ter sido esclarecida sobre os todos os procedimentos obstétricos praticados em seus corpos” lembra a jornalista mestre em ciências Ana Carolina Franzon, uma das coordenadoras da pesquisa. “Nós quisemos mostrar para outras mulheres que aquilo que elas tinham como desconforto do parto era, na verdade, a violação de seus direitos. Hoje nós somos protagonistas das nossas vidas e quando chega no momento do parto, perdemos a condição de sujeito” opina Ana Carolina.

Desse teste nasceu o documentário “Violência Obstétrica – A voz das brasileiras” (que você pode assistir no fim da matéria) com depoimentos gravados pelas próprias mulheres sobre os mais variados tipos de humilhação e procedimentos invasivos vividos por elas no momento do parto. Uma das participantes diz que os profissionais fizeram comentários “sobre o cheiro de churrasco da barriga durante a cesárea”.

Mas talvez o relato mais triste seja o da mineira Ana Paula, que após planejar um parto natural, foi ao hospital com uma complicação e, sem qualquer explicação por parte dos profissionais, foi anestesiada, amarrada na cama, mesmo sob protestos, submetida a episiotomia, separada da filha, largada por várias horas em uma sala sem o marido e sem informações. Seu bebê não resistiu e faleceu por causas obscuras. Ana Paula denunciou o falecimento de sua filha ao Ministério da Saúde pedindo uma investigação e em paralelo denunciou a equipe, convênio médico e o hospital que a atenderam ao CRM de Belo Horizonte. Diante do silêncio do Conselho, que abriu uma sindicância em novembro de 2012 e não forneceu mais informações, a advogada de Ana Paula, Gabriella Sallit, entrou com uma ação na justiça.

“O processo da Ana Paula foi o primeiro que trata a violência obstetrica nestes termos. Não é um processo contra erro médico, ou pelo fim de uma conduta médica. É sobre o procedimento, a violência no tratar. É um marco porque é o primeiro no Brasil” explica a advogada. “É uma ação de indenização por dano moral que lida com atos notoriamente reconhecidos como violência obstétrica. Tudo isso tem respaldo na nossa legislação”, diz.

Para prevenir a violência no parto, infelizmente comum, a advogada aconselha que as mulheres escrevam uma carta de intenções com os procedimentos que aceitam e não aceitam durante a internação. “Faça a equipe assinar assim que chegar ao hospital. E antes de sair do hospital, requisite seu prontuário e o do bebê. É um direito que muitas mulheres desconhecem. Isso é mais importante do que a mala da maternidade, fraldas e roupas. Estamos falando de algo que pode te marcar para o resto da vida”.

DIREITOS LEGAIS DESRESPEITADOS NAS MATERNIDADES

Além do nosso código penal e dos vários tratados internacionais que regulam de forma geral os direitos humanos e direitos das mulheres em especial, a portaria 569 de 2000 do Ministério da Saúde, que institui o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento do SUS, diz: “toda gestante tem direito a acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério” e “toda gestante tem direito à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma humanizada e segura” e a LEI Nº 11.108, DE 7 DE ABRIL DE 2005 garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais do SUS. Mas dificilmente essas normas são seguidas, como explica a pesquisadora Simone Diniz (leia entrevista na íntegra), formada em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo, que participou da pesquisa “Nascer no Brasil: Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento”, grande e minucioso panorama realizado pela Fiocruz em parceria com o Ministério da Saúde – ainda sem data para lançamento.

“O parto é muito medicalizado e muito marcado pela hierarquia social da mulher no Brasil. Para algumas questões de saúde, como para quem tem HIV, precisa de um antiretroviral ou de uma cirurgia, você tem o mesmo procedimento público e privado, existe um padrão do que é considerado como aceitável. Para o parto não. A assistência ao parto para as mulheres de menor renda e escolaridade e para aquelas que o IBGE chama de pardas e negras, é muito diferente das mulheres escolarizadas, que estão no setor privado, pagantes. Normalmente as mulheres de renda mais baixa têm uma assistência que não dá nenhum direito a escolha sobre procedimentos. Os serviços atendem essas mulheres para um parto vaginal com várias intervenções que não correspondem ao padrão ouro da assistência, como ficar sem acompanhante e serem submetidas a procedimentos invasivos que não deveriam ser usados a não ser com extrema cautela, como o descolamento das membranas, que é muito agressivo, doloroso, aumenta o risco de lesão de colo e infecções, a ruptura da bolsa, como aceleração do parto. É uma ideia de produtividade que parte do pressuposto que o parto é um evento desagrádavel, degradante, humilhante, repulsivo, sujo e que portanto aquilo deve ser encurtado. No setor público é pior, mas é preciso levar em conta que no setor privado, 70% das mulheres nem entra em trabalho de parto, vão direto para cesarianas eletivas”.

CESARIANA DESNECESSÁRIA: MAIS UMA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A imposição de uma cesariana desnecessária também tem sido vista pelos pesquisadores e pelas próprias mulheres como uma forma de violência porque além de um procedimento invasivo, oferece mais riscos a curto e longo prazo para a mãe e o bebê. “Hoje nós sabemos que existe muito mais segurança nos partos fisiológicos do que nas cesáreas. Não tenha dúvidas de que elas são um recurso importante que salva vidas quando realmente necessárias. Mas no parto fisiológico o bebê tem menor chance de ir para uma UTI neonatal, de ter problemas respiratórios, metabólicos, infecções, tem o melhor prognóstico de todos” explica Simone Diniz. “O bebê nasce estéril e a medida que ele entra em contato com as bactérias da vagina durante o parto, é colonizado por elas e isso fará com que ele desenvolva um sistema imune muito mais saudável do que se nascer de cesárea e for contaminado por bactérias hospitalares. Esse é conhecimento recente, mas já saíram pesquisas sobre risco diferenciado de asma, diabete, obesidade e uma série de doenças crônicas”.

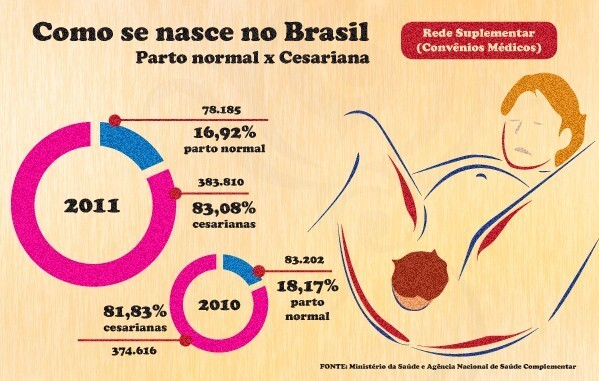

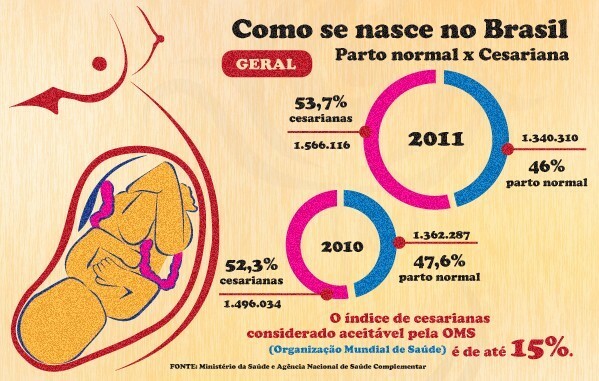

Apesar do índice máximo de cesarianas aconselhado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ser o de 15%, o Brasil lidera o ranking na América Latina, segundo a Unicef, com mais de 50% de nascimentos através da cirurgia. O índice sobe consideravelmente quando se olha apenas para os hospitais particulares. Em 2010, 81,83% das crianças que nasceram via convênios médicos, vieram ao mundo por cesarianas. Em 2011, o número aumentou para 83,8%, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Há ainda hospitais particulares como o Santa Joana, em São Paulo, que no primeiro trimestre de 2009 apresentou taxa de 93,18% cesarianas, segundo o Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). Questionada a respeito, a ANS declarou por meio de assessoria de imprensa que “vem trabalhando, desde 2005, para a diminuição do número de partos cesáreos, mas o problema é bastante complexo e multifatorial, envolvendo a organização do trabalho do médico, dos hospitais e a própria cultura e informação da população brasileira”. Disse ainda que “não existe limite para a realização de partos cesáreos” e que isso depende da indicação médica.

No filme “O Renascimento do Parto”, ainda sem data de estreia no Brasil, mas que já possui uma versão resumida no Youtube, o pediatra Ricardo Chaves questiona: “Eu quero saber o seguinte: nós combinamos com o bebê que ele vai nascer sexta-feira, quatro da tarde? Ele respondeu que tem condição de nascer?”

NOS CONSULTÓRIOS, A PRÁTICA É ASSUSTAR A MULHER

Os profissionais têm opiniões diferentes a respeito do grande volume de cesarianas. Para a médica obstetra representante do Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) Silvana Morandini, “a medicina defensiva está indicando mais a cesárea. Se o bebê tem circular de cordão no pescoço, se é um feto muito grande, se tem placenta marginal, qualquer diagnóstico que possa dar problema, aumenta a prescrição”. Ela chama isso de “conduta defensiva”, por “medo de dar errado”. Silvana também acredita que “o grande número de cesáreas é cultural. A mulher brasileira tem a ideia de que com o parto vaginal vai ficar com o períneo mais flácido”.

Já o obstetra especialista em parto humanizado Jorge Kuhn acredita que “a grande culpada pelo boom de cesarianas foi a mudança do modelo obstétrico. Antigamente o modelo era centrado na obstetriz. O médico era chamado nos casos de complicação. A transformação do parto domiciliar em hospitalar, na década de 1970, aumentou a incidência de cesarianas. É lógico que esse índice também cresceu por outras razões, como gravidez múltipla, idade avançada e riscos reais ”. Ele explica que outro fator importante foi a entrada dos convênios médicos nos planos de parto. “Eles perceberam que para vender planos de saúde, um bom argumento era o de que a mulher faria o pré-natal com o mesmo médico que faria o parto e isso é a maior cilada. Porque o médico prefere ficar no consultório a sair para ganhar tão pouco. Dizem que a mulher escolhe a cesariana, mas o parto normal é desconstruído no consultório consulta a consulta. Frases como ‘nossa, mas esse bebê está crescendo muito’ dão a conotação subliminar de que a mulher não poderá ter parto normal. Circular de cordão, bacia estreita, feto grande, feto pequeno, pouco líquido, muito líquido, pressão arterial alta, diabetes, nada disso é indicação de cesariana. Foi se criando o conceito de que o corpo da mulher é defeituoso e requer assistência. Que ela precisa ser cortada em cima ou embaixo para poder parir”.

Um médico obstetra com 15 anos de formação, que atende a convênios e preferiu ter sua identidade preservada, confirma a fala de Jorge Kuhn.

Ele explica que com o valor irrisório pago pelos convênios (cerca de 300 reais por parto normal ou cesárea) não compensa para o profissional largar o consultório cheio ou sair de casa de madrugada para passar 10, 12 horas acompanhando um parto normal. “Eu digo para as minhas pacientes logo nas primeiras consultas que se elas optarem por marcar uma cesariana eu farei, mas se optarem por um parto normal vão ter com plantonista”. Para ele, apesar das pesquisas e das indicações internacionais como a da OMS, a cesariana é a melhor opção para a mãe e o bebê. “No hospital particular eu acho que acontece o real parto humanizado. Porque tem uma assistência muito maior. Com 5 para 6 cm de dilatação a gente instala a anestesia, aí a paciente já não sente dor, faz a tricotomia (raspagem dos pêlos) porque é mais higiênico, rompe a bolsa, acelera o trabalho de parto. Minha filha nasceu por cesárea, minhas sobrinhas também. Se eu achasse tão bom o parto normal teria feito. Claro que se o médico marcar a cirurgia para muito antes, o bebê pode nascer prematuro, com problemas respiratórios, pode complicar sua saúde a longo prazo. Mas no parto normal existe mais risco de asfixia e paralisia cerebral. Se você for perguntar, 90% dos filhos de médicos nascem por cesárea”.

Jorge Kuhn, que foi recentemente denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e responde a processo no CREMESP por ter declarado em um programa de televisão ser favorável ao parto domiciliar para gestantes de baixo risco, lembra que para o hospital também é muito mais lucrativo e conveniente que se façam cesarianas. “Eles sabem quais são os recursos humanos e materiais que têm em vésperas de feriados, principalmente os mais prolongados, e têm os agendamentos da sala certinhos. Fazer uma cesariana em trabalho de parto resulta em maior custo para o hospital. Quando a mulher ficou tantas horas em trabalho de parto e passa para uma cesárea, isso é um problema. Uma vez eu perguntei para um gestor quanto eu custava, fazendo mais partos normais. Ele disse que o problema é quando meus partos normais viravam cesáreas, porque já tinha gasto tempo e material naquele parto e gastava com a cirurgia. Mas tanto faz em termos de custo. O agendamento que facilita. Nenhum hospital no Brasil tem condições de atender partos normais como a OMS aceita, com no máximo 15% de cesarianas. Não têm estrutura física para isso, é uma fórmula difícil de fechar. Mas basicamente é uma tríade: comodidade dos médicos e hospitais, indiferença das mulheres e mercado. Sempre é uma questão de dinheiro”.

Ana Cristina acrescenta que quanto mais complicado for o parto, mais lucro o hospital terá. “Anestesia, cirurgia, drogas, antibióticos, compressas, equipamento, equipe de enfermagem. Se rolar uma UTI neonatal por dois dias, já vai mais uma boa grana, quase a de um parto. E esses equipamentos todos da UTI estão pagos, precisam ser usados para gerar lucro. A UTI custa muito caro. Então qual é o problema? É que nós estamos colocando bebês para nascer em uma estrutura muito cara, que precisa se pagar”.

Para incrementar, alguns hospitais particulares oferecem alguns “extras” a seus pacientes, conta Simone Diniz. “Existe uma coisa chamada ‘janela de plasma’, que fica no centro cirúrgico e dá para um pequeno auditório anexo. É uma janela opaca que fica transparente quando o bebê nasce e o médico pode apresentá-lo à plateia. Algumas famílias fazem festas, com serviço de catering etc. Isso não pode acontecer em um parto normal, certo? Precisa ser agendado com antecedência. Aí você vê como hoje o parto fisiológico é subversivo, porque subverte toda essa lógica hospitalocêntrica”.

ALTERNATIVA SUBVERSIVA

O modelo alternativo, hoje conhecido como parto humanizado, se baseia em exemplos usados há muitos anos em países como Holanda e Alemanha, e é centrado na autonomia da mulher, pensando o parto como algo fisiológico, natural, com pouca ou nenhuma intervenção médica. O direito da mulher sobre o seu próprio parto também é uma das principais bandeiras de um movimento feminino que cresce a cada dia no Brasil, principalmente através de blogs e articulações por redes sociais.

No filme inglês Freedom For Birth, que conta a história da parteira húngara Ágnes Geréb, processada criminalmente e condenada a dois anos de prisão porque, até 2011, não havia regulamentação para os profissionais que assistiam partos domiciliares, a antropóloga americana Robbie Davis-Floyd critica o modelo atual, em que o corpo da mulher é tratado como uma máquina, e o parto como um processo mecânico disfuncional, que precisa das intervenções médicas para trazer o bebê ao mundo porque não confia na fisiologia natural do parto. Em seu estudo “Birth as an American rite of passage (1984)” ela lembra que o parto, até pouco tempo, era vivido como algo exclusivamente feminino e privado, com as mulheres dando a luz em suas casas amparadas por outras mulheres: parteiras, mães, amigas mais experientes. A ideia de “mulher empoderada”, que escolhe onde, como e com quem quer parir, ou no mínimo opina a quais procedimentos quer ou não se submeter é o centro deste pensamento.

O parto humanizado pode acontecer em casas de parto, em casa (somente para gestantes de baixo risco) e até em salas especiais que muitos hospitais estão criando com esta finalidade. A equipe geralmente é reduzida, com uma enfermeira obstetra (ou médico que siga esta filosofia), um neonatologista e uma doula – profissional treinada a dar suporte físico e emocional à mulher desde o pré-natal. Na hora do parto, a doula orienta sobre exercícios e posições, respiração e fornece um arsenal de recursos não farmacológicos para alívio da dor, como massagens, bolas, óleos, exercícios e banhos. A mulher pode comer, tomar água, andar e ficar na posição que se sentir mais a vontade para parir. Cada vez mais mulheres têm optado por este modelo, mas nem todas têm acesso. Um parto domiciliar custa de 5 a 10 mil reais (somando os honorários de todos os profissionais). No hospital, além da equipe, é preciso pagar a internação em pacotes de parto, que podem custar em média mais 8 mil reais.

Apesar de em 2011 o governo federal ter lançado a Rede Cegonha, que tem como objetivo humanizar o parto e criar casas de parto normal integradas ao SUS, ainda há poucas opções e somente em grandes centros urbanos – até 2014, segundo o Ministério da Saúde, serão 200 em todo o país. Com pouca ou nenhuma divulgação, sobram leitos em muitas delas. A Casa de Parto de Sapopemba em São Paulo, por exemplo, referência no atendimento a gestantes de baixo risco, não só não é divulgada, como não se consegue entrevistar os profissionais que atendem na Casa. Alertada por colegas jornalistas, eu tentei entrar em contato através da assessoria de imprensa da prefeitura mas não obtive resposta, apesar da insistência. Durante a reportagem, conheci uma enfermeira obstétrica que foi demitida por ter concedido entrevista a um jornal sem autorização. Uma reserva que faz lembrar o que acontece com os programas de redução de danos – cala-se a respeito para evitar polêmica, ou a adesão excessiva em relação às dimensões previstas por essas políticas públicas.

Simone Diniz conta que a própria mulher que resolve esperar o trabalho de parto é hostilizada. “As pesquisas indicam que entrar em trabalho de parto aumenta muito o risco de você sofrer violência. É muito interessante o grau de hostilização da mulher em trabalho de parto. No setor privado, acham o fim da picada que aquela mulher queira dar trabalho para eles. Uma mulher contou que como insistiu muito com o médico que queria parto normal, ele indicou um psicólogo dizendo que ela tinha traços masoquistas!” O Conselho Federal de Medicina é totalmente contra o parto domiciliar. Assim como os conselhos regionais que quiseram caçar o registro de Jorge Kuhn. O Conselho de Enfermagem (COFEN) também tentou por muito tempo fechar o novo curso de obstetrícia da USP Leste, mas desde dezembro de 2012, o curso ganhou, através de liminar do Ministério Público, não só o direito ao funcionamento como ao registro específico no COFEN.

POR MIM VOCÊ PODE CORTAR A MULHER EM QUATRO…

Essa “caça às bruxas do parto humanizado” não é exclusividade brasileira – vide Àgner Gereb. Jorge Kuhn conta que quando chegou ao Brasil após uma temporada aprendendo sobre parto humanizado na Alemanha, foi procurar os gestores de grandes hospitais para implantar essas técnicas de redução de cesarianas, mas que foi recebido com declarações como “por mim você pode cortar a mulher em quatro desde que me entregue um bebê bom”. Ainda assim, o obstetra é otimista: “O filósofo Schopenhauer dizia que toda verdade passa por três estágios: No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. No terceiro, é aceita como evidente por si própria. Estamos no segundo estágio”.

Outra alternativa bonita para quem procura por um parto “empoderado” (no sentido de dar poder à mulher sobre o parto) é a Casa Ângela, em São Paulo. Criada pela Associação Comunitária Monte Azul, a Casa de Parto, instalada na periferia da zona sul da cidade, se mantém com financiamentos de parceiros nacionais e internacionais e, desde o começo de 2012, faz uma média de 10 partos por mês, e acompanha mais de 250 mães e bebês. O nome homenageia a parteira alemã Ângela Gehrke, que nas décadas de 1980 e 1990, atendeu a mais de 1500 mulheres da favela Monte Azul e foi referência de parto humanizado no Brasil. Ângela morreu de um câncer em 2001 mas o trabalho com a comunidade foi retomado alguns anos depois.

A casa é linda, iluminada, arejada e no dia que visitei, um cheiro de bolo assando perfumava o ambiente. Nada ali lembrava o ambiente hospitalar. Anke Riedel, obstetra coordenadora do projeto, me conta que por causa da grande procura de mulheres de outras regiões e até outras cidades, a casa criou um plano de sobrevivência, no qual cobra um pequeno valor para quem não é da comunidade. O pacote padrão, que inclui o pré-natal, a triagem para fatores de risco no parto (as regras são rígidas e somente as gestantes que não apresentam riscos podem ser atendidas na casa), o parto e o acompanhamento do puerpério e do bebê por um pediatra, custa 3.500 reais, que pode ser negociado conforme as condições financeiras do casal. “Como não recebemos qualquer ajuda do governo, essa foi a forma que encontramos de manter a casa e poder atender às gestantes, além do apoio dos parceiros”. Na equipe, obstetrizes atendem às gestantes e, em casos de urgência, a casa possui equipamento e ambulância próprios para remoções para hospitais próximos. Segundo Anke, algumas vezes estas remoções acontecem, mas nunca houve uma de urgência.

Essa “caça às bruxas do parto humanizado” não é exclusividade brasileira – vide Àgner Gereb. Jorge Kuhn conta que quando chegou ao Brasil após uma temporada aprendendo sobre parto humanizado na Alemanha, foi procurar os gestores de grandes hospitais para implantar essas técnicas de redução de cesarianas, mas que foi recebido com declarações como “por mim você pode cortar a mulher em quatro desde que me entregue um bebê bom”. Ainda assim, o obstetra é otimista: “O filósofo Schopenhauer dizia que toda verdade passa por três estágios: No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. No terceiro, é aceita como evidente por si própria. Estamos no segundo estágio”.

Outra alternativa bonita para quem procura por um parto “empoderado” (no sentido de dar poder à mulher sobre o parto) é a Casa Ângela, em São Paulo. Criada pela Associação Comunitária Monte Azul, a Casa de Parto, instalada na periferia da zona sul da cidade, se mantém com financiamentos de parceiros nacionais e internacionais e, desde o começo de 2012, faz uma média de 10 partos por mês, e acompanha mais de 250 mães e bebês. O nome homenageia a parteira alemã Ângela Gehrke, que nas décadas de 1980 e 1990, atendeu a mais de 1500 mulheres da favela Monte Azul e foi referência de parto humanizado no Brasil. Ângela morreu de um câncer em 2001 mas o trabalho com a comunidade foi retomado alguns anos depois.

A casa é linda, iluminada, arejada e no dia que visitei, um cheiro de bolo assando perfumava o ambiente. Nada ali lembrava o ambiente hospitalar. Anke Riedel, obstetra coordenadora do projeto, me conta que por causa da grande procura de mulheres de outras regiões e até outras cidades, a casa criou um plano de sobrevivência, no qual cobra um pequeno valor para quem não é da comunidade. O pacote padrão, que inclui o pré-natal, a triagem para fatores de risco no parto (as regras são rígidas e somente as gestantes que não apresentam riscos podem ser atendidas na casa), o parto e o acompanhamento do puerpério e do bebê por um pediatra, custa 3.500 reais, que pode ser negociado conforme as condições financeiras do casal. “Como não recebemos qualquer ajuda do governo, essa foi a forma que encontramos de manter a casa e poder atender às gestantes, além do apoio dos parceiros”. Na equipe, obstetrizes atendem às gestantes e, em casos de urgência, a casa possui equipamento e ambulância próprios para remoções para hospitais próximos. Segundo Anke, algumas vezes estas remoções acontecem, mas nunca houve uma de urgência.

EM VEZ DE MACA E SORO, UMA LEOA COM O BEBÊ NOS BRAÇOS

Fui convidada a conhecer Aline, de 26 anos e seu marido Marcos, da mesma idade, moradores da comunidade que tiveram seu bebê na casa na noite anterior. Quando entrei no quarto, a primeira surpresa. Nada de maca ou soro. Apenas um casal deitado em uma cama com o bebê nos braços, com luz baixa e largos sorrisos no rosto. Aline me mostrou a pequena Sofia, que veio ao mundo sem qualquer intervenção médica ou farmacológica. Ela conta que o bebê nasceu na banheira, à luz de velas e música ambiente, com o marido fazendo massagem e ajudando nas posições. Que se apaixonou pela Casa assim que conheceu a proposta e que durante o pré-natal, ela foi bem orientada e tratada pelo nome, ao contrário do atendimento no posto de saúde em que era uma “mãezinha”.

Um nó aperta minha garganta, é impossível não fazer comparações. Marcos diz que estava orgulhoso da mulher, que mais parecia uma leoa poderosa no parto. Compara ao que já tinha visto na televisão ou nas novelas: “Aquelas mulheres gritando, deitadas, aquele desespero. Nada disso aconteceu. Teve hora que a enfermeira abraçava, dava beijo na testa dela, esse afeto fez diferença. No hospital você fica vendo seu parto acontecer.” Flashes do meu parto não param de vir à mente. Sou feliz por Aline e Marcos. E muito revoltada por mim mesma. Vendo e ouvindoessas histórias de amor, assistindo a vídeos de partos humanizados, dignos, nos quais as mulheres foram protagonistas do nascimento dos seus filhos, só posso chegar a uma conclusão: Violaram meu momento. Roubaram meu parto de mim.

* Infográficos de Emídio Pedro

Mapa da Violência obstétrica: denúncias pela internet

Depois de um parto traumático e extremamente violento e um segundo humanizado, empoderado e em casa, Isabella Rusconi e Carlos Pedro Sant’Ana criaram o Mapa da Violência Obstétrica. A ferramenta é inédita no Brasil e permite ao internauta denunciar onde e quais tipos de violência obstétrica sofreu. “Acredito que um dos melhores modos de ter uma leitura real de um problema é mapeando situações, dando uma leitura gráfica do problema para facilitar a sua compreensão” explica Carlos. “Embora seja um problema invisível para muita gente —principalmente para os homens— e silenciado por muitas mulheres —por vergonha ou por desconhecimento de que foi vítima— é necessário mostrar que é uma realidade agressiva no Brasil e mostrar que existem alternativas, que é necessário criar um novo sentido de respeito humano e mudar o modo como lidamos com o parto. Talvez mostrando relatos de vítimas da violência obstétrica, possamos chegar a outras mulheres que passaram por essa violência sem o saber ou sem o reconhecer, e as arrancar de sua Síndrome de Estocolmo”…

https://violenciaobstetrica.crowdmap.com/

Quanto custa nascer no Brasil? *

SUS – grátis, independente do tipo de parto

Hospitais particulares com médicos particulares – de 10 a 30 mil reais o pacote de parto que inclui equipe médica e internação.

Independente do tipo de parto (cesárea, normal ou humanizado). Se houver complicações no parto, mãe ou bebê precisarem de UTI o valor pode triplicar.

Hospitais particulares, via convênio médico – cesáreas marcadas muitas vezes são cobradas à parte, no valor médio de 3 mil reais. Cesáreas em trabalho de parto e partos normais geralmente são atendidos por plantonistas e não são cobrados à parte.

Parto domiciliar (com o mínimo de intervenções para gestantes de baixo risco) com enfermeira obstétrica e doula – de 3 mil a 5 mil reais em média ; Com médico e doula – 10 a 15 mil reais

Parto em casa de parto humanizado ONG – cerca de 3 mil reais incluindo pré-natal, parto com enfermeira obstetra e atendimento pós parto com pediatra durante o puerpério.

Quanto ganham os médicos

Particulares (independente do tipo de parto) – de 8 mil a 20 mil reais por procedimento.

SUS (por plantão, período de 12 horas) – R$ 700 (valor médio)

Saúde suplementar –R$ 300 por parto normal e R$ 240 por cesariana (valores médios)

*Fontes: ANS, MS e profissionais de saúde

Maracanã dará lucro de R$ 1,4 bi à concessionária e perda de R$ 111 mi ao RJ

24 de Março de 2013, 21:00 - sem comentários aindaOs valores são algumas das conclusões do estudo de viabilidade econômica da concessão produzido a pedido do próprio governo. A análise foi feita pela IMX, empresa do bilionário Eike Batista. Foi com base nela que a administração estadual decidiu que privatizar o estádio é a melhor alternativa econômica para depois da Copa do Mundo.

O estudo traça expectativas sobre quanto a futura concessionária do Maracanã ganhará e gastará por ano enquanto estiver administrando o complexo. Prevê também quanto o Estado do Rio de Janeiro receberá ou deixará de arrecadar para abrir mão do controle do mais famoso estádio do país, já reformado para o Mundial de 2014.

De acordo com esse estudo, a concessionária do Maracanã recuperará em 12 anos todo o investimento que terá de ser feito no estádio e seu entorno por causa da privatização. Nesse período, os R$ 594 milhões que serão gastos para demolir e reconstruir o Parque Aquático Julio Delamare e o Estádio de Atletismo Célio de Barros, para erguer os novos estacionamentos e fazer outras obras obrigatórias, já terão sido abatidos dos ganhos que a empresa terá vendendo ingressos, camarotes e alugando o Maracanã para shows. Depois disso, são 23 anos de lucro.

Segundo a previsão da IMX, entrarão cerca de R$ 63 milhões anualmente no caixa da futura concessionária do Maracanã, já descontados os custos para manter o estádio. Em 35 anos, portanto, a administradora do estádio terá acumulado em lucro líquido de R$ 1,4 bilhão.

(Publicado por Anonymous Brasil)

Índios urbanos no Brasil

24 de Março de 2013, 21:00 - sem comentários ainda |

| Índio urbano, pintado por Élon Brasil |

Continuando a série Tupi Guarani Nheengatu, também motivado pelos absurdos argumentos que tenho ouvido nos últimos dias, a respeito da Aldeia Maracanã, publico um artigo para a reflexão de todos, livre de preconceitos e clichês que servem aos interesses capitais e exploratórios.

Título: Índios urbanos no Brasil

Autor: Gilvan Müller de Oliveira

Considerações demográficas, educacionais e político-lingüísticas

Introdução

O Brasil é um país de oito milhões e meio de quilômetros quadrados com uma população de aproximadamente 170 milhões de habitantes, dos quais somente 16 milhões vivem no campo. A população rural continuava sendo, no início dos anos 90, a mesma de 1950 (IBGE, Censo de 1991). Os outros 154 milhões vivem hoje em 5.507 núcleos urbanos – cidades – que vem a ser sede de municípios, o que demonstra o rápido processo de uranização por que o país passou nos últimos 50 anos.

A população indígena, assunto deste artigo, constitui uma minoria de cerca de 350 mil pessoas, ou 0,2 % da população total. São os sobreviventes dos aproximadamente quatro milhões de índios que se calcula que viviam no que é hoje o território do Brasil em 1500. As contínuas guerras contra os índios, inclusive até a segunda metade do século XX (Leonardi, 1996) reduziram seu número a uma fração da original. Some-se a isso o conhecido efeito das doenças e da desestruturação da base territorial e econômica dos povos indígenas e que conduziram à essa grande depopulação.

Para estabelecer um termo de comparação, há no Brasil uma população afro-descendente de 62 milhões de habitantes (Censo por Domicílio, 1996), a mais importante população afro-descendente fora da África. Todavía, enquanto os 62 milhões de afro-descendentes são monolíngües em português (em diversas variedades), ou seja, não falem em comunidade nenhuma língua africana (exceto em rituais religiosos), os índios falam cerca de 170 línguas distintas, a maioria delas agrupadas em quatro grandes troncos lingüísticos: Tupi, Jê, Aruak e Karib (Rodrigues, 1986).

A política do estado português, e depois do estado brasileiro que o sucedeu pari passu, foi desde sempre a de integração do índio à sociedade conformada por este mesmo estado. Para ‘integrar’ o índio foi necessário negar-lhe a possibilidade de que permanecesse índio. Indio – ou mais propriamente uma das muitas identidades étnicas específicas que o colonizador chamou por este termo genérico – passou a ser, por esta via, uma categoria provisória, destinada irremediavelmente a desaparecer no processo de construção da nação: ainda há índios, mas chegará o dia em que os índios, integrados à Nação, desaparecerão como grupos étnicos, momento em que haverá somente ‘brasileiros’. Isto está manifesto de forma dispersa na legislação que trata do assunto.

O processo de urbanização, ligado à emergência ou aceleração de outros fenômenos sociológicos aparentemente característicos da atual fase histórica do capitalismo mundial, como as migrações e as transnacionalizações, não atingiu apenas as populações “integradas” às sociedades nacionais, mas também os grupos étnicos minoritários. Embora exemplifiquemos a seguir exclusivamente com o caso brasileiro, populações indígenas de toda a América Latina encontram novos territórios nas cidades. Utilizamos aqui o termo território porque as cidades não são um não-território, fato sobejamente reconhecido pelos geográfos que estudam teoricamente esse conceito, mas são antes novas formas de territorialidade, constituídas, segundo a definição de Rogério Haesbaert, segundo uma lógica reticular:

(...) associamos às concepções de territorialização e desterritorialização os conceitos de território, rede e aglomerados de exclusão.(...) partimos de uma análise geográfica que se concentra em duas “lógicas espaciais” mais amplas, distintas mas indissociavelmente articuladas – uma de caráter mais horizontal ou em superfície, que tenta “preencher” toda uma área interna a determinadas fronteiras; e outra de caráter mais vertical ou em pontos e linhas, que se articula em forma de redes que nunca “preenchem” totalmente os espaços em que se manifestam. Enquanto Berque (1982) denomina a primeira de “lógica areal” e a segunda de “lógica linear”, optamos por denominá-las, respectivamente, lógica territorial e lógica reticular.(Haesbaert, 1994: 12)

Trata-se na verdade não apenas de territórios, cricunscritos e relativamente isolados, mas também de redes, na medida em que se percebe que a sobrevivência (...) depende dos contatos entre diferentes reservas. (...) Se a globalização só se ativa e se fortalece, como vimos, através de um emaranhado de redes cada vez mais amplas e complexas, nem por isso estas desempenham apenas um papel desterritorializador: elas podem muitas vezes, quando subordinadas a determinados limites ou fronteiras, fortelecer a coesão interna de um ou de vários territórios. (idem: 14)

Essa interpretação de território como redes reticulares e do movimento migratório das minorias para as cidades, do novo lugar que ocupam no país e no mundo globalizado ou em globalização, permite compreender um outro fenômeno, qual seja, o da alteração profunda na natureza das reivindicações dos povos indígenas no contexto nacional. É o que demonstra Rainer Enrique Hamel (2001:xx) para o caso dos direitos lingüísticos:

O tema dos direitos lingüísticos surge e adquire força no contexto das profundas transformações que vive o planeta. Nas últimas duas décadas presenciamos dois movimentos que, na aparência, se movem em direções opostas, mas que no fundo formam parte de uma única realidade: por um lado a acelerada globalização que se caracteriza por uma integração cada vez maior dos capitais, o comércio, a divisão mundial do trabalho, as tecnologias e os meios de comunicação; por outro, a crescente afirmação de uma diversidade cultural, étnica e lingüística, que em tempos anteriores parecia sucumbir sob a pressão homogeneizadora dos Estados nacionais. Ambos os processos nos obrigam a repensar nossas escalas de percepção e análise, dado que a tradicional divisão entre o local, o nacional e o global (ou internacional) já não se sustenta (cf. García Canclini, et al. 1994). Observamos o surgimento de terceiras culturasdesterritorializadas como a nova cultura empresarial, a eletrônica, a ecologia e múltiplas expressões de sincretismos e hibridações (cf. Rosas Mantecón, 1993). Seria errôneo, entretanto, entender o surgimento de terceiras culturas como a materialização de uma lógica que aponta somente à homogeneização. Para não cairmos nesse erro temos que abandonar as dicotomias bipolares mutuamente excludentes de homogeneidade-heterogeneidade, integração-desintegração, unidade-diversidade. Ao contrário do que elas expressam, a vertiginosa mundialização nos sugere conceitualizar a cultura global “em termos de diversidade, variedade e riqueza dos discursos, códigos e práticas populares e locais que resistem e contestam (“play-back”) a sistematicidade e a ordem” (Featherstone, 1999)Já não é possível compreender a diversidade como uma tenaz resistência à mudança, como um entrincheiramento das minorias nas suas zonas de refúgio. Hoje em dia as suas reivindicações se formulam em termos dos direitos modernos, tanto em países industrializados como em periféricos, e os movimentos dos subordinados se apropriam cada vez mais dos temas nacionais e globais.

A urbanização da população indígena, processo cada vez mais forte e que chega cada vez mais às cidades ‘centrais’ do país – como São Paulo ou Brasília – cidades já ‘desindianizadas’, mais distantes das terras indígenas mais povoadas – foi interpretada na na chave da integração: índio na cidade já não é mais índio e a integração à nação está completa. A cidade é, assim, o espaço por excelência da nação e portanto donão-étnico:

“O não reconhecimento da população indígena [na cidade de Manaus], decorre do entendimento que perpassa o senso comum de que “na cidade, índio mesmo não tem, é tudo índio manso, domesticado”. Essa visão, como assinala Fígoli, decorre da concepção de que a presença do índio na cidade só é possível a partir de uma completa transformação, que pressupõe a ruptura incondicional com o preexistente configurado com o abandono do lugar. Desligar-se do lugar não significa apenas o afastamento de uma dimensão espacial, representa também o abandono do universo sócio-cultural, e portanto, de sua identidade. Essa postura exerce sobre os indígenas uma pressão ideológica de desvalorização” (Oliveira et allii, 1996,2)

Esta política de integração do índio a uma ‘nação sem etnias’ mudou oficialmente com a Constituição Federal de 1988, que reconheceu a estes povos direitos sobre suas terras, mas também direito a sua cultura e a suas línguas (C.F.B., art. 210 e 231). Os índios passaram a ser vistos, oficialmente, como um elemento constitutivo da sociedade brasileira e não mais como categoria provisória: a sociedade se dá conta, surpresa, que os índios - as sociedades indígenas - estarão aqui no futuro.

Esta mudança política, que na atualidade ocorre em muitos países da América Latina e que se faz acompanhar de uma lenta mudança de mentalidade da população dita ‘nacional’ (ou seja, não-indígena) obriga a uma reconsideração sobre o estatuto da população indígena urbana: esta população não deixou de ser índígena porque está nas cidades. Os conceitos utilizados pela Fundação Nacional do Indio (FUNAI) para descrever aos indígenas fora das suas terras tradicionais - índios destribalizados ou desaldeados – já não bastam para a realidade do país. Tornam-se visíveis ‘aldeias urbanas’, onde povos indígenas específicos, com enormes dificuldades econômicas, conseguem manter suas redes de sociabilidade em meio a uma esmagadora maioria não-indígena. Para além do novo conceito de índio urbano, introduziu-se também o conceito de índio citadino para descrever aqueles que, embora não fixados de forma permanente nas cidades, como os urbanos, passam períodos mais ou menos longos na urbe, em uma transumância estável, como é o caso dos Xokléng de Blumenau (xxxxx, 1999).

Uma busca na imprensa revela muitos artigos sobre a população indígena urbana na última década, em cidades como Campo Grande, Manaus, Boa Vista, São Paulo, Cuiabá, Florianópolis e outras, ainda que não existam dados seguros sobre os índios urbanos. Variam os números das estimativas de 26.000 (dados oficiais da Fundação Nacional do Indio) a 50.000 (pelos dados do Departamento de Assistência da mesma Fundação). Pela debilidade da base de dados disponível, entretanto, assume-se que a população indígena urbana pode chegar facilmente a 100 mil indivíduos, ou mais de um quarto da população indígena total, o que bem demonstra a importância desses territórios urbanos e das lutas urbanas no contexto do movimento indígena no país.

No estado de Goiás, segundo dados do IBGE, - em uma situação que é o inverso de outros estados - vivem 2.400 índios nas cidades contra 203 índios em três aldeias: a população urbana é mais que dez vezes a população nas aldeias. Em Manaus variam os dados de 10.000 a 30.000 índios (CIMI). Campo Grande é o lar de cerca de 5.000 índios Terena urbanos. Boa Vista tem uma população indígena de cerca de 12.000 índios, sobretudo Macuxi e Wapixana. Em São Paulo vivem Guarani, mas também Pankararu do nordeste brasileiro, que estão a milhares de quilômetros das suas comunidades originais em Pernambuco. Além da população nas grandes cidades, é importante ainda considerar as comunidades indígenas que vivem em cidades pequenas e médias por todo o país, uma das quais será apresentada de forma mais detalhada neste texto.

Até o momento esta população, entretanto, praticamente não conta com políticas públicas – educação, saúde – atentas à sua especificidade. Enquanto o estado brasileiro formula ou tenta formular políticas públicas, com audiência das comunidades indígenas, para os índios que vivem em territórios indígenas, nenhuma política vem sendo formulada para os indígenas urbanos, já que eles ‘oficialmente’ não existem.

Os índios urbanos e a educação escolar indígena

Observemos o caso específico da educação. Nos anos 90 se instaurou uma nova concepção de educação escolar indígena no país, decorrente da nova postura del estado frente aos povos habitantes deste território. Movimentou-se no sentido de deixar de ser uma educação para o índio, funcionando como um instrumento de imposição de conteúdos ocidentais a partir da perspectiva do estado,para se voltar à possibilidade de ser a expressão dos interesses de cada povo: cada povo tem direito à formulação própria do seu currículo escolar, o que pode fazer da escola expressão dos projetos de futuro destas sociedades, em sua especificidade, dentro da sociedade brasileira. Isso é o mesmo que dizer que a escola se transforma ou pode (logicamente) se transformar em instrumento dos povos indígenas na formulação de suas estratégias de sobrevivência e de luta política (por seus direitos como povos minoritários e historicamente espoliados).

Emerge daí a posibilidade de uma política lingüística formulada por cada povo indígena (ou fração deste povo, já que povos indígenas não agem necessariamente como uma unidade) em vista do seu projeto de futuro: manter sua língua indígena, transformá-la ou não em uma língua escrita, desenvolver novos campos de uso (no campo lexical ou terminológico, por exemplo), ensinar o português na perspectiva de desenvolver um bilingüismo aditivo, ensinar uma língua estrangeira, etc. As decisões tomadas neste momento, e a competência em formular e executar as políticas lingüísticas e educacionais decorrentes destas decisões podem significar a diferença entre o desaparecimento e a manutenção das línguas indígenas no futuro. Os estados federados, responsáveis legais pela educação escolar indígena, devem então reconhecer as propostas curriculares formuladas e apoiar sua implantação com recursos do orçamento.

Esta política educacional, com sua contraparte em uma política lingüística e em uma política cultural, está sendo gerada em várias experiências de escolas indígenas diferenciadas, bilíngües, interculturais, com professores indígenas, hoje em processo de expansão entre vários povos em diversas regiões do país. São agora, segundo o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (1998), documento do Ministério da Educação do Brasil, 1.591 escolas indígenas com 76.293 alunos. 94% destes alunos estão em uma das quatro séries iniciais de escolaridade (primeira parte do ensino fundamental), e daí se pode deduzir o enorme potencial de expansão do sistema nos próximos anos.

Isso aponta para o desenvolvimento de um modelo de gestão da diversidade étnica, cultural e lingüística, em que o estado não formula um programa para todas as etnias, mas apoia à formulação própria. Mesmo com todas as limitações a que esta política está sujeita pela tradição centralista e impositora do estado brasileiro em geral e do MEC em particular, bem como pela falta de quadros de especialistas – em política lingüística, por exemplo – que tenham compreensão do processo em curso, obteve-se um avanço sobre a forma como se concebia anteriormente o oferecimento deste serviço público aos cidadãos indígenas. Esta política, entretanto, está concebida e parcialmente em execucão nas Terras Indígenas (T.I.) – as antigas ‘reservas indígenas’ – mas não, até o momento, nas cidades.

Alguns fatos apontam para a crescente percepção do fenômeno de urbanização aqui descrito. Um deles, de amplas conseqüências culturais e político-lingüísticas para a educação escolar indígena, foi a aprovação da resolução número 03 do Conselho Nacional de Educação, de 10 de novembro de 1999, que, em seu artigo segundo, abre posibilidades de oferecimento de educação indígena bilíngüe onde estiver a população, seja nas terras indígenas tradicionais seja nas cidades. Diz o artigo 2º:

Art. 2º Constituirão elementos básicos para a organização, a estrutura e funcionamento da escola indígena:I - sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se entendam por territórios de diversos Estados ou Municípios contíguos;II - exclusividade de atendimento a comunidades indígenas;III – o ensino ministrado nas línguas indígenas;IV – a organização escolar própria;Parágrafo Único. A escola indígena será criada em atendimento à reivindicação ou por iniciativa de comunidade interessada, ou com a ausência da mesma, respeitadas suas formas de representação.

Mais explícita ainda foi a resolução número 011 do Conselho Estadual de Educação do Amazonas, aprovada em 07 de fevereiro de 2001. O Amazonas é o estado brasileiro em que vive o maior número de povos indígenas – 54 – e foi o primeiro estado a ‘atualizar’ sua legislação para adequá-la à resolução 03 de CNE. Embora o artigo 1º do documento defina ‘Terra Indígena’ e condicione o oferecimento de educação escolar às áreas demarcadas ou em processo de demarcação, as disposições gerais e transitórias apresentam as seguintes possibilidades:

Art. 18 – Em caráter especial, o Sistema Estadual de Educação ou Sistema Municipal de Educação, quando solicitado, assegurarão Educação Básica à população indígena desaldeada, garantindo os mesmos direitos constitucionais vigentes às localizadas em terras indígenas.Parágrafo Único – O cumprimento das condições estabelecidas neste Artigo dar-se-á desde que as comunidades demonstrem interesse, sejam organizadas e possuam população escolarizável de Educação Básica.

Num país com forte tradição formalista e legalista como o Brasil somente as leis levam o aparato oficial de educação (ministério, secretarias estaduais e municipais) a criar e manter programas de ação. Neste sentido, a instituição de uma lei desta natureza aponta para a possibilidade de oferecimento de educação escolar indígena nas cidades, programa com a qual não se tem, entretanto, nenhuna experiência anterior no país.

Sabemos que ocupar espaço na cidade - ter visibilidade na cidade - é importante para a manutenção das línguas indígenas no espaço rural: o prestígio que emana das cidades se transfere para as línguas. A ‘urbanidade’ das línguas indígenas pode lhes conferir renovado prestígio nos seus territórios tradicionais, o que pode frear ou desacelerar os processos de deslocamento pelo português atualmente em curso em um grande número de casos. Apoiar as comunidades indígenas citadinas e a utilização das suas línguas nos espaços institucionais urbanos pode ser uma política lingüística decisiva para os povos indígenas interessados na manutenção das suas línguas e, em última análise, da sua identidade étnica.

As cidades são signos de dominância sobre um espaço geográfico: sua tomada ou ocupação por uma língua, que se torna veicular, vale pelo domínio sobre os nós de comunicação que a cidade controla, pela sua capacidade de impor, sobre o campo, seus hábitos lingüísticos, pelo grau de sofisticação desta comunicação, que fornece aos falantes do campo modelos de conduta (lingüística e não-lingüística). Dominar a cidade é, assim, a operação de constituição de uma dupla hegemonia e talvez signifique mais como dominação do campo subordinado ao núcleo urbano que propriamente pelas relações internas aos muros da urbe. Para além dessa dominância, porém, possível apenas em situações de maioria como a que analisaremos a seguir, a urbanização pode ser um dos elos na constituição de redes territoriais ou de territórios reticulares, na definição de Haesbaert, instrumentos modernos e eficientes para a articulação política das minorias étnicas

São Gabriel da Cachoeira: uma cidade plurilíngüe

São Gabriel da Cachoeira é uma cidade no centro da região mais plurilíngüe do Brasil, o Alto Rio Negro, no estado do Amazonas, nas fronteiras do país com a Colômbia e a Venezuela. O núcleo urbano tem cerca de dez mil habitantes e domina uma região de 112.000 Km², maior portanto que Portugal ou o estado de Santa Catarina, com 409 aldeias nas quais funcionam 165 escolas indígenas bilíngües de ensino fundamental (de 1ª a 4ª séries). É um caso pouco ‘típico’ no país (se se pode utilizar tal conceito) mas que servirá para apresentar um caso concreto de plurilingüismo urbano e para pensar a formulação de políticas públicas nas cidades, incluindo-se aqui também a política lingüística. A seguinte ‘configuração orbital’ no Alto Rio Negro reproduz a relação entre as línguas da região:

Esta primeira figura apresenta algumas das 21 línguas do Alto Rio Negro, incluindo-se nesse número as línguas oficiais dos dois lados da fronteira, o português e o espanhol, em uma configuração orbital como a sugerida por Calvet (1999). O português ocupa, do lado brasileiro da fronteira, o centro do sistema orbital como língua oficial e como língua veicular urbana principal. Outras três línguas, entretanto, destacam-se como línguas de intercomunicação nas bacias dos três rios mais importantes da região: o Nheengatu no rio Negro, o Baniwa no rio Içana e o Tukano no rio Vaupés. Constituem o que poderíamos chamar de ´Sistema Rio Negro’, dadas as fortes relações que estas comunidades lingüísticas mantêm entre si, enquanto que o grupo falante de Yanomami que vive nas montanhas ao norte do território, praticamente isolado desse primeiro sistema, constituiria o que chamaríamos de ´Sistema Pico da Neblina’.

A apresentação das línguas do ‘Sistema Rio Negro’ em uma ‘grade de Chaudenson’, que aponta a relação entre o status (o prestígio relativo em relação a outras línguas) e o corpus (quantidade de falantes) das línguas, levaria aproximadamente ao seguinte desenho:

A cidade de São Gabriel da Cachoeira recebe uma grande quantidade de migrantes das aldeias indígenas de toda a região, especialmente do grupo linguístico Tukano ou de falantes de outras línguas da família tukano oriental. Brandhuber (1999), estudando as causas das migrações – e da urbanização – dos tukano, ressalta os conflitos internos às aldeias como um dos fatores mais relevantes para esses movimentos, ainda que também a busca de serviços básicos, como a educação escolar para além das quatro séries iniciais e o atendimento de saúde sejam razões fortes para a transmigração para as cidades. Os indígenas são maioria na população do município – constituindo-se em mais de 95% do total – fenômeno que se repete no núcleo urbano.

Ainda que não existam até o momento os instrumentos capazes de dar um diagnóstico sociolingüístico detalhado de São Gabriel da Cachoeira, o estudo de Odile Renault-Lescure (1990) nos traz uma análise de um grupo urbano específico, o dos alunos das escolas urbanas, descrevendo suas práticas lingüísticas domésticas. O estudo toma como universo 457 jovens que estudam da 5ª série do ensino fundamental até o final do ensino médio, ou seja, jovens com idade compreendida entre 11 e 18 anos (mas alguns com mais de 20 anos) nas únicas duas escolas que existiam na época no núcleo urbano da cidade (mas não no município inteiro, já que havia 123 escolas ‘rurais’ em funcionamento).

Sua pesquisa trouxe os seguintes dados sobre o repertório lingüístico dos jóvens de São Gabriel:

Línguas

|

Línguas Faladas

1ª

|

2ª

|

Línguas Compreendidas

|

Português

|

390

|

67

|

-

|

Espanhol

|

1

|

21

|

84

|

Língua Geral

|

27

|

87

|

141

|

Tukano

|

36

|

29

|

62

|

Tuyuka

|

-

|

1

|

-

|

Wanano

|

2

|

1

|

5

|

Desano

|

-

|

-

|

5

|

Piratapuya

|

1

|

2

|

11

|

Kubeo

|

-

|

1

|

2

|

Baniwa

|

-

|

3

|

10

|

Tariano

|

-

|

1

|

4

|

Baré

|

-

|

-

|

1

|

Renault-Lescure, Odile (1990), p.317

Esta tabela aponta para o fato de que 66 alunos (14,44%) falam uma língua indígena como língua primeira, enquanto que 125 (27,37%) falam uma língua regional como segunda língua. Some-se a isto o fato de que 241 (52,73%) têm conhecimento passivo de uma destas línguas. Considerando a estrutura do pluringüismo rionegrino, é de se supor que uma parte dos informantes é monolíngüe em português e que a outra parte fala ou entende duas ou três outras línguas: não está claro o suficiente no trabalho de Renault-Lescure se os falantes podem a mesmo tempo responder que falam uma língua indígena e que têm conhecimento passivo de outra. Por uma interpretação ‘exclusiva’, ou seja, de que são alunos diferentes que respondem em um e em outro caso, teríamos 432 alunos que falam ou entendem uma língua indígena - ou 94,5% - porcentagem demasiadamente alta se consideramos que uma parte dos alunos são filhos de militares e funcionários ou de comerciantes vindos de outras partes do Brasil.

Esta amostra de Renault-Lescure é importante porque nos dá dados de um universo particularmente adverso às línguas indígenas: os falantes das línguas rionegrinas estão sub-representados entre a população escolarizada urbana (ou em escolarização), ou dito de outra forma: está sobre-representada nesta amostra a população ‘branca’ sem raízes locais. Na cidade de forma general, portanto, as línguas indígenas, especialmente o Nheengatu e o Tukano, devem ser mais faladas e entendidas que na porcentagem apresentada pela pesquisa citada. O Nheengatu foi já a língua veicular de São Gabriel da Cachoeira (e de toda a Amazônia brasileira) e atualmente recua ante o domínio crescente do português na região, que é o seu último bastião, enquanto que o Tukano é uma língua em expansão, seja sobre os territórios tradicionais das outras línguas rionegrinas no alto curso dos rios (por exemplo o rio Tiquié) seja em territórios de ocupação nova, como o Balaio, na rodovia que liga São Gabriel da Cachoeira com a localidade fronteiriça de Cucuí, seja ainda na cidade mesmo, como pode ser deduzido de rápida ênquete realizada num bairro novo de São Gabriel em julho de 2000, dez anos depois da investigação de Renault-Lescure.

Ainda que a população indígena esteja dispersa por toda a área urbana, três bairros podem ser considerados essencialmente indígenas: o Dabaru, o Areial e o Tirirical. O último não é propriamente um bairro – não tem estatuto jurídico de bairro – mas um ‘enclave’ indígena entre o rio e terras da Força Aérea Brasileira, que tolera esta ocupação. Os outros dois são fruto da política pública de doação de ‘lotes’ a indivíduos – sem distinção de qualquer natureza, se índígenas ou não-índígenas – por parte da prefeitura municipal, fato que possibilitou a expansão da cidade e a urbanização de centenas de famílias indígenas que, de outra forma, não teriam podido vir, já que não teriam tido recursos para comprar um terreno. A ocupação do Dabaru é do começo dos anos 90 e a do Areial começou em 1997.

O plurilingüismo regional se reproduz nestes bairros. A distribuição aleatória de terrenos, entretanto, sem critérios étnicos ou de procedência, cria novas ‘vizinhanças’ de línguas, diferentes das ‘vizinhanças’ lingüísticas nas terras tradicionais. A amostra apresentada a seguir, do bairro do Areial, aponta para práticas de continuidade lingüística entre as famílias do bairro, cada uma mantendo sua língua (a língua paterna) na comunicação com a família nuclear. É necessário dizer, entretanto, que as famílias chegaram das suas comunidades há não mais que dois anos, algumas há apenas alguns meses e que ainda não houve tempo suficiente para que possamos falar de uma verdadeira ‘integracão’ à cidade. Não é possivel ainda sabermos se estas práticas linguísticas sobreviverão ou perecerão na cidade.

Duas famílias foram focalizadas para exemplificar a situação lingüística no bairro Areial.

Neste caso o entrevistado é um tukano que fala em casa a língua Tukano (a casa central do desenho) e que está há um ano meio em São Gabriel da Cachoeira. Tem oito filhos, dos quais seis vivem com ele, e cinco netos com idade de 11, 8, 5, 4 e 2 anos. Segundo ele, todos sabem falar Tukano, como em geral ocorre com as crianças do bairro (alguns raros falaríam somente português). Seu vizinho à esquerda é baniwa e fala Baniwa em casa, tal qual ocorre com o vizinho de trás (à direita), enquanto que o da direita é um tuyuka ‘tukanizado’, isto é, um tuyuka casado com uma mulher tukano, segundo as regras da exogamia lingüística e que se utiliza desta importante língua veicular na sua comunicação doméstica. Este é também o caso do vizinho de trás (à esquerda), um desano ‘tukanizado’. Do outro lado da rua, um vizinho ‘caboclo’ se utiliza do Português como língua do lar e o outro, indígena da etnia carapanã, fala castelhano com sua família. As três casas indicadas em cor mais escura utilizam, ademais da língua indicada, também o Nheengatu, o que pode significar que são originárias, provavelmente, do baixo curso dos rios Içana (no caso baniwa) e Vaupés (no caso Desano), regiões de alcance máximo do Nheengatu.

Um segundo exemplo de descrição utilizou já uma notação um pouco mais detalhada, que informa a etnia da mulher, e não somente a da família, dada sempre pela etnia do homem, como em todas as sociedades tradicionalmente patrilineares:

Este segundo caso igualmente aponta para uma vizinhança plurilíngüe. A casa central é de um homem bará casado com uma mulher tukano, família que utiliza em casa somente o Tukano, como seus vizinhos à esquerda e à direita, desano ‘tukanizados’ casados com mulheres tukano. A família focalizada está na cidade faz menos de um ano, tem seis filhos, com idade de 20, 18, 16, 12, 10 e 4 anos, todos falantes de Tukano, ademais do português. As casas de trás utilizam o Tukano em um caso e as famílias baniwa utilizam os idiomas Nheengatu / Português no primeiro caso e a língua Baniwa no segundo. Adiante, do outro lado da rua, uma família ‘cabocla’ (baré) fala o Nheengatu e o português domesticamente.

Renault-Lescure (1990:322), no mesmo texto já citado, analisa as condições de reprodução das duas línguas mais faladas pelo conjunto de 457 alunos que pesquisou, o Nheengatu (Língua Geral) e o Tukano e conclui:

Assim, aparece uma descontinuidade na transmissão das línguas: se as mães se mostram mais ligadas às línguas indígenas que os pais, somente 28% delas, no caso da Língua Geral [Nheengatu] e 47% delas no caso da língua Tukano as utilizam nas trocas verbais com os filhos. Em relação ao pai, apenas 13% e 27% respectivamente, as utilizam em suas trocas com os filhos.O uso do português imposto pelos pais corresponde a uma vontade de integração à sociedade nacional, a um desejo por parte dos pais de ver os filhos escapar à discriminação étnica. (...) A língua portuguesa aparece como a chave da integração e o domínio da língua indígena como uma marca de vinculação ao mundo dos ‘não-civilizados’ do qual precisa se afastar: também implantou-se nas escolas das Missões a idéia de que falar uma língua indígena é um obstáculo no processo de aprendizagem do português.

Sua conclusão aponta para o deslocamento lingüístico das línguas indígenas pelo português, dada a baixa reprodução lingüística intergeracional dos adultos aos jovens. É uma conclusão esperável também de uma análise sobre a situação macro-político-lingüística do país, que nos obriga a reconhecer que mesmo as línguas indígenas mais faladas são línguas ameaçadas. Três pontos, entretanto, merecem nossa atenção:

Em primeiro lugar é importante ressaltar um dado da própria autora, segundo o qual mais filhos falam a seus pais e mães em Tukano e Nheengatu (as duas línguas indígenas mais faladas pelos alunos na região) que o inverso, isto é, que os pais e mães aos seus filhos:

Língua Doméstica

|

Pai com filho

|

Mãe com filho

|

Filho com Pai

|

Filho com Mãe

|

Nheengatu

|

13%

|

28%

|

16%

|

35%

|

Tukano

|

27%

|

47%

|

34%

|

55%

|

Renault-Lescure, O. (1990:319 e 321)

Ainda que a diferença em alguns casos seja muito pequena (3%), em outros casos é de 7 - 8%, o que pode funcionar como indício para a necessidade de investigar outros fatores de pressão para a reprodução lingüística que não somente os familiares: sabemos desde Calvet (1994)) que as línguas das ruas exercem uma pressão mais forte sobre o repertório lingüístico dos falantes que família mesma. Neste sentido o estudo sociolingüístico intrafamiliar é somente um dos indicadores da manutenção ou do deslocamento lingüístico em uma determinada comunidade.

Em segundo lugar, como dito, sua amostra concentra-se nas escolas centrais da cidade, território por definição do ‘não-indígena’ e da imposição do monolingüismo em português. É muito discutível se esta conclusão pode ser generalizada para toda a cidade o se os fenômenos de deslocamento se dão na mesma direção e com uma intensidade comparável nos bairros não-centrais. Mais importante: os novos e importantes contingentes indígenas que chegam à cidade depois de 1995 compensam amplamente, por assim dizer, as perdas numéricas (ou quantitativas) das línguas indígenas, sobretudo do Tukano, numa situação semelhante a do castelhano nos Estados Unidos (Hamel, 1999). Lá também a perda intergeracional do espanhol é importante, ao contrário do que se acreditava, mas os milhares de recém-chegados monolíngues da América Latina que aportam no país todos os anos mantêm viva a ‘ameaça’ de castelhanização e dão peso político a este idioma.

Não é inprovável que o deslocamento lingüístico nos bairros indígenas ocorra por substituição das demais línguas pelo Tukano, seja como uma ‘fase bilíngüe’ de transição futura para o português, como a que ocorreu depois de 1870 em toda a Amazônia brasileira com o bilingüismo Nheengatu – Português (Bessa Freire, 1982), seja como estabilização de uma situação urbana em que convivem uma língua central – o português – e uma língua da periferia – o Tukano – caso em que o fenômeno do bilingüismo estará associado às características sociolingüísticas diastráticas da cidade, em uma clássica diglossia, semelhante à descrição de Stella Maris Bortoni-Ricardo (1985, 1989) das relações pluridialetais do Português em Brasília, onde ‘fenômenos diatópicos se transformam constantemente em fenômenos diastráticos’: no centro da cidade, o‘plano piloto’, predomina uma koiné baseada nos dialetos das regiões prestigiadas do país (sudeste, sul), enquanto que uma koiné criada a partir dos dialetos nordestinos, de baixo prestígio, predomina na periferia, as chamadas ‘cidades satélites’, transferindo-se, assim, o prestígio lingüístico regional (fenômeno diatópico) para a situação de classes interna à cidade (fenômeno diastrático) e à sua própria geografia.

Em ambos os modelos apresentados sucintamente acima, teríamos ao mesmo tempo o deslocamento da situação de plurilingüismo máximo que atualmente se apresenta nos bairros citados, mas não necessariamente a imposição imediata do monolingüismo em português que caracteriza a maioria das cidades brasileiras, o que permitiria a reconstituição identitária dos indígenas urbanos e sua articulação no campo da luta política.

O terceiro e último ponto diz respeito a mudanças importantes nas relacões de poder no município depois de 1990. Houve um nítido fortalecimento do papel dos indígenas, sobretudo a partir da criação daFederação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) em 1984, entidade que congrega hoje 42 organizações indígenas de distintos interesses de atuação, e que recebe apoio de diversas ONGs nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, o papel dos missionários, especialmente os salesianos, que dominaram a cena política de Rio Negro desde o começo do século XX, perdeu consideravelmente em importância.

A política educacional do poder municipal, a partir da criação do curso de formação de 200 professores indígenas bilíngües para as escolas, favoreceu o posicionamento deste grupo frente a questões político-linguísticas ligadas às práticas pedagógicas, como la alfabetização nas línguas indígenas e não em Português, já em execução em muitas comunidades. As 165 escolas municipais antigamente chamadas ‘escolas rurais’ foram reconhecidas oficialmente como escolas indígenas a partir da criação, em 1999, do subssistema indígena de educação, hecho de amplo alcance, no mesmo ano em que foi criada a Asociação dos Professores Indígenas do Rio Negro (APIARN). Em janeiro de 2000, a assembléia geral da FOIRN, com 196 representantes das (então) 36 organizações da federação, solicitou parecer jurídico e político-linguístico com objetivo de avaliar as chances de um movimento de reivindicação da oficialização das três línguas indígenas veiculares – Nheengatu, Tukano e Baniwa – em nível municipal, fato político inédito na história do Brasil.