Este blog foi criado em 2008 como um espaço livre de exercício de comunicação, pensamento, filosofia, música, poesia e assim por diante. A interação atingida entre o autor e os leitores fez o trabalho prosseguir.

Leia mais: http://comunicatudo.blogspot.com/p/sobre.html#ixzz1w7LB16NG

Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

Providências sobre a tragédia em Santa Maria

February 7, 2013 22:00 - no comments yet

Providências sobre a tragédia em Santa Maria

Recebi por e-mail, de um leitor deste blogue, um abaixo-assinado que pede providências para a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Leia abaixo o conteúdo da petição e colabore assinando e compartilhando.

Providências referentes a tragédia em Santa Maria

Para: Governador do RS; Prefeitura de Santa Maria; Presidente da República Federativa do Brasil;

Honrando a memória de todos os jovens atingidos pela tragédia em Santa Maria/RS, venho por meio deste, pedir apoio e comoção nacional, a fim de que jamais aconteça novamente tamanha irresponsablidade com a vida de pessoas inocentes.

Agora, a maior vontade de todos os familiares e amigos envolvidos, é que os responsáveis pelo acontecido sejam devidamente punidos.

Os sócios da casa noturna Kiss: Elissandro Spohr e Mauro Hoffman, que desrespeitaram pelo menos dois artigos de leis municipal e estadual; relacionadas a saída de emergência com medidas inferiores as normas da ABNT NBR 9.077 e ao revestimento inadequado, conhecido como espuma de poliuretano, altamente inflamável e de custo reduzido. Também consta como fato, a superlotação da casa, que continha mais do que o dobro de sua capacidade, a qual era 631 pessoas, a falta de sinalizadores e iluminação indicando a saída e um item de segurança falho (extintor de incêndio).

Os funcionários públicos responsáveis pela fiscalização, que fecharam os olhos para as diversas irregularidades do local, tendo em vista que o alvará fornecido pelos bombeiros estava vencido desde 10 de agosto de 2012, assim como o alvará sanitário, que teve vencimento em 31 de março de 2012.

A banda que se apresentava na casa noturna, denominada "Gurizada fandangueira", que tem como integrantes: Marcelo de Jesus dos Santos, Luciano Augusto Bonilha Leão, Rodrigo Martins e Eliel de Lima, por frequentemente utilizar em suas apresentações um tipo de sinalizador, proibido para ambientes fechados, o qual deu início ao incêndio.

Peço o apoio de todos, para que assim consigamos leis absolutamente rígidas e intensa fiscalização para o funcionamento de quaisquer estabelecimentos (bares, restaurantes e casas noturnas) no Brasil. Assim como a responsabilização total de todos os envolvidos na morte de quase 300 jovens.

Exigimos a obrigatoriedade de sistemas mais modernos, como os sprinklers, os sistemas de extração de fumaça e iluminação de emergência. Também uma Lei para unificar as regras e dar aos bombeiros poder para fechar um estabelecimento que ofereça risco aos frequentadores.

Isso poderia acontecer com qualquer um de nós!

As famílias e amigos, agradecem o carinho e a comoção de todos.

Os signatários

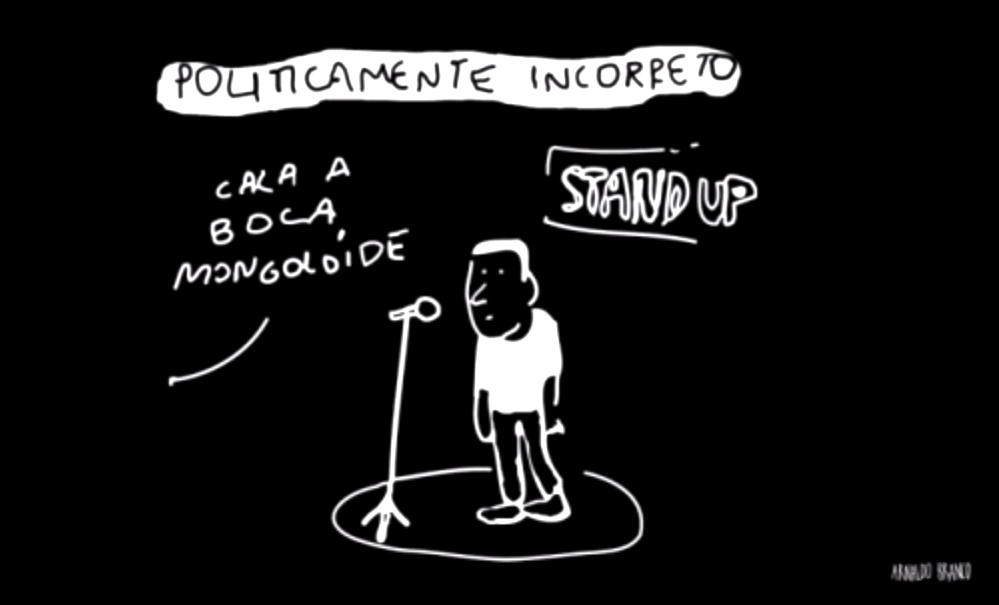

É burrice ou sadismo ofender a vítima e se calar sobre o carrasco?

February 6, 2013 22:00 - no comments yetO vídeo fala sobre comediantes brasileiros, os limites do humor e vai até a Argentina também, para conhecer outra realidade. Nota-se que muitos comediantes tupiniquins não percebem a influência cultural (boa ou má) que exercem sobre a população em geral, e o pior, não compreendem que fazer humor é também comunicar, é também fazer política, é também... Enfim, vale a pena ver e debater. Imperdível!!!

O alarido em torno de Renan Calheiros

February 6, 2013 22:00 - no comments yetPor Paulo Nogueira

O abaixo assinado para o impeachment do novo presidente do Senado é uma pataquada.

O abaixo assinado para o impeachment do novo presidente do Senado é uma pataquada.Têm chegado a mim várias propostas, no Facebook, para que eu assine um manifesto pela cassação de Renan.

Desnecessário dizer, não respondi a nenhuma.

É uma tolice, e seria também um perigo se isso fosse dar em alguma coisa. O grosso dos signatários é o que se pode classificar de inocentes úteis, gente bem intencionada que é manobrada sem se dar conta.

Não admiro Renan. Não votaria nele para nada. Vejo nele um símbolo do atraso político brasileiro, uma eminência de um partido desfigurado e sem causa, o PMDB.

Mas ele chegou à presidência do Senado por votos. Democraticamente. Seus conterrâneos o fizeram senador, e seus pares o levaram ao comando.

Existem acusações? Que se investiguem com calma e profundidade. Só depois, caso elas sejam comprovadas, fará sentido um abaixo assinado como o que está correndo, desvairadamente, pelas redes sociais.

Por trás do alarido há uma intenção de criar um clima de “mar de lama” na política brasileira. Renan é Renan há muito tempo, mas ninguém pareceu se incomodar com isso quando ele foi ungido ministro da justiça de FHC.

Há agora uma indignação retardada e histérica.

O Congresso é o que é: um retrato da sociedade brasileira, em suas grandezas e em suas misérias. O avanço social brasileiro, a começar por uma educação de bom nível, levará a um Congresso melhor.

Escândalo são grandes corporações de mídia fazendo do PJ um truque para recolher impostos moralmente indefensáveis, o que acaba levando a fortuna pessoal de seus donos aos píncaros. Escândalo é uma prática consagrada pelas iniciais BV, de bonificação por volume, que torna as agências de publicidade reféns daquelas corporações e conduz a aberrações como a receita publicitária da Globo bater recorde enquanto sua audiência declina acentuadamente, do JN às novelas, do Faustão ao Fantástico.

Escândalo são as contas publicidade do próprio governo se submeterem à perversão do BV. Escândalo é ausência de qualquer sinal de que pode estar chegando ao fim uma situação tão ultrajante e tão iníqua como essa, em que tudo acontece na sombra, longe do olhar e da fiscalização da sociedade.

Escândalo é milhões de brasileiros simples serem estimulados a tomar cerveja subrepticiamente em novelas como Avenida Brasil, numa agressão absurda à saúde pública, por ações publicitárias disfarçadas não reguladas chamadas merchandising.

Rasgos de moralismo exaltado como os que estão por trás do tristemente famoso abaixo assinado representam, eles próprios, não o progresso – mas o atraso.

O que há em comum entre Cuba, Londres e Copenhague?

February 6, 2013 22:00 - no comments yetPor Jura Passos

Os carrões americanos antigos tornaram-se um dos principais ícones de Cuba, ao lado dos charutos e dos guerrilheiros barbudos e anti-imperialistas.

Mas esse é só mais um dos mitos que rondam a ilha. Claro que eles ainda são numerosos. Em frente ao Capitólio cubano – cópia fiel do americano – pode-se encontrar até um Edsel original em perfeito estado, carrão americano do qual foram produzidas apenas algumas poucas unidades. Mas os carrões estão desaparecendo paulatinamente, pois é cada vez mais difícil – e caro – mante-los funcionando. Os mais reluzentes utilizados como taxis ainda satisfazem a nostalgia dos turistas. Os demais espalham fuligem no ar e vão sendo abandonados à medida que a criatividade dos mecânicos não seja mais capaz de improvisar soluções para seus problemas. Quem disse que o jeitinho é só brasileiro?

As bicitaxis

O veículo mais popular em Cuba é de longe a bicicleta, incluindo aí seu irmão maior de três rodas – o bicitaxi. Dirigidos e movidos a pedal eles são muito populares e estão por toda parte. São disputados tanto por turistas quanto pela população local. Muitos possuem iluminação noturna com luz negra e caixas acústicas trepidando sob o banco. Nem no Soho de Londres (onde também há bicitaxis chamados de “rickshaws”, do japonês jinriksha: veículo a tração humana) tem um luxo desses para chegar na balada em grande estilo…

Em Cuba – e em toda a América Latina – a música está em todo lugar. O único inconveniente é aguentar o reggaeton que substituiu a salsa e o som cubano nas ruas. Além de passageiros, eles também transportam cargas pesadas, como tijolos e sacaria. Seus condutores percorrem até mais de uma centena de quilômetros por dia.

Carregam de tudo

Ainda que por motivos tortos – o bloqueio norte americano e a escassez de petróleo pós União Soviética e pré Chávez – Cuba é ao mesmo tempo o símbolo da decadência da indústria automobilística e da ascensão da bicicleta. Talvez seja o país com a maior diversidade de veículos no mundo. As bicicletas e os bicitaxis convivem com as charretes e carroças, as motocicletas com e sem sidecar, os motociclos a motor e elétricos – cada vez mais comuns e tão silenciosos que você se assusta ao encontrá-los – os caminhões, “guaguas” (paus de arara) e ônibus. Até aí nada muito diferente do que estamos acostumados. A diferença é que eles convivem pacifica e respeitosamente nas ruas e estradas. Ou seja, compartilham o espaço público.

Deixamos a praia de Varadero – eu e o fotógrafo Martim Passos - no final da tarde, atrasados por causa da fila do câmbio no banco. A chegada em Cárdenas à noite foi inevitável. Todo ciclista brasileiro sabe muito bem que pedalar na estrada à noite é tenso. Em Cuba os acostamentos são intransitáveis para bicicletas, o jeito é andar no limite da pista. Eu só tinha lanterna traseira, nada para iluminar o caminho, abri mão da segurança para aliviar alguns gramas e reais da bagagem… Não cometa o mesmo erro! Foi então que um ciclomotor elétrico me ultrapassou em silêncio. Se não fosse pela luz do farol eu não o teria percebido, pois eles não fazem nenhum barulho! Ao invés de deslanchar, porém, reduziu a velocidade e, sem dizer uma só palavra, manteve-se na minha velocidade iluminando o caminho até a cidade. Chegando lá, o encanador que nos escoltava no retorno a casa, perguntou aonde íamos e nos acompanhou até nosso endereço.

Não por acaso, em Cárdenas há um monumento à bicicleta!

Compartilhamento do espaço público é a condição sine-qua-non para viabilizar o transporte por bicicletas. Mas é bom não esquecer que o tal “espaço público” não se restringe às vias de circulação de veículos, inclui as calçadas, os parques, as escolas e universidades, os estacionamentos, o metrô e as ferrovias e até os meios de comunicação, os parlamentos – locais e nacional - e a Justiça. Se em Cuba não há ciclovias exclusivas, nem acostamentos ou leis impraticáveis que obrigam motoristas a manterem uma distância de 1,5 m das bicicletas, existe uma consciência coletiva de que todos têm o direito de se locomover da maneira que puderem, seja como for.

Na ponte de Sagua La Grande quatro rodas não passa

O que faz a diferença no trânsito não são os veículos, são os motoristas. E os motoristas brasileiros ainda são muito piores do que a velha sucata americana. Isso não há jeitinho que resolva. Só mesmo uma revolução, que não precisa ser armada, para fazer o espaço público ser compartilhado por todos em igualdade de condições. A praça Castro Alves ainda não é do povo como o céu é do avião.

Convivência pacífica

As fotos que ilustram esta matéria são do fotógrafo Martim Passos

Por trás do discurso maniqueísta da imprensa

February 5, 2013 22:00 - no comments yetTrata-se, resumidamente, de uma crítica à forma como a imprensa cobre assuntos importantes, deixando vácuos imensos de informação para serem preenchidos pelas opiniões de colunistas. No caso da política, observa o pesquisador, a falta de profundidade se percebe na preferência dos jornais por reproduzir decisões, ações e discursos de políticos eleitos, omitindo os processos por trás desses eventos.

A crítica se encaixa perfeitamente no caso da imprensa brasileira, com a mesma e grave consequência: a demonização do poder político – portanto, da democracia – e o isolamento entre a sociedade e seus supostos representantes.

O exercício da crítica, essência do jornalismo em política, exige mais do que reproduzir acusações contra parlamentares, embora essa seja uma tarefa fundamental. É preciso que o ânimo da crítica vá além dos fatos isolados e penetre na busca das causas de tantos escândalos.

Por exemplo, a acusação que se faz ao novo presidente do Senado, Renan Calheiros, de se haver beneficiado de notas frias para justificar o uso de verbas de representação, precisa ir além do fato em si e mostrar sua conexão com a prática generalizada, que parece comum a muitos parlamentares, de gastar descontroladamente os recursos e depois deixar a justificativa nas mãos de assessores – que fazem qualquer coisa para fechar suas planilhas.

Essa prática, aliás, não é exclusiva dos congressistas. Também é usada por executivos em visita à capital federal, por dirigentes de empresas estatais, prefeitos, lobistas e quem quer que seja obrigado a prestar contas de seus gastos.

Até mesmo jornalistas podem ser vistos pedindo notas fiscais em valor superior ao que foi gasto em restaurantes, para justificar suas despesas de trabalho, mas isso é assunto interno de cada empresa. A imprensa deve estar de olho naqueles que prestam contas de gastos feitos com dinheiro público.

O segundo plano

Evidentemente, tal prática generalizada não pode ser confundida com o desvio de milhões de reais do orçamento para empreiteiras associadas a doadores de campanha, nem com a destinação de verbas para organizações não governamentais de fantasia e consultorias de fachada.

O que se discute aqui é o ânimo da imprensa, que se esgota no primeiro indício, conforme o personagem acusado, e se desvanece quando aparecem os sinais de que a mesma irregularidade permeia todo o sistema. Como diz o sociólogo Herbert Gans, é preciso ir além dos fatos isolados e questionar o modelo da representação política.

Do modo como é feita a cobertura da política nacional, o resultado mais visível não é o desenvolvimento do senso crítico que, teoricamente, levaria o eleitor a fazer escolhas mais adequadas de seus representantes. O que tem resultado da cobertura crítica, porém personalizada, partidarizada e limitada, é o descrédito das instituições republicanas. O discurso da imprensa é maniqueísta.

Expressões como “Sob velha direção – os novos donos do Congresso”, como a estampada na primeira página do Globo de terça-feira (5/2) apenas alimentam essa ojeriza do cidadão contra o político, e podem contribuir para minar os valores democráticos.

Os novos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, tomam posse sob suspeitas gerais, alimentadas por um noticiário que deveria ir mais fundo. Sem penetrar naquilo que Gans chama de “segundo plano” do processo político, o público tende a considerar que “todo político é ladrão” e que toda acusação tem fundamento.

Alves abre o ano legislativo confrontando o Supremo Tribunal Federal, o que agrava ainda mais o quadro, porque, embora ele estivesse claramente se dirigindo ao público interno, como uma satisfação pelos votos de seus pares, o que passa para a sociedade é a impressão de que uma quadrilha se apossou do Congresso e, de lá, desafia os deuses da Justiça.

Nem toda acusação tem fundamento, nem todos os políticos são desonestos e nem tudo no Judiciário é Justiça.

(Por Luciano Martins Costa)